- 150.50 KB

- 2021-05-11 发布

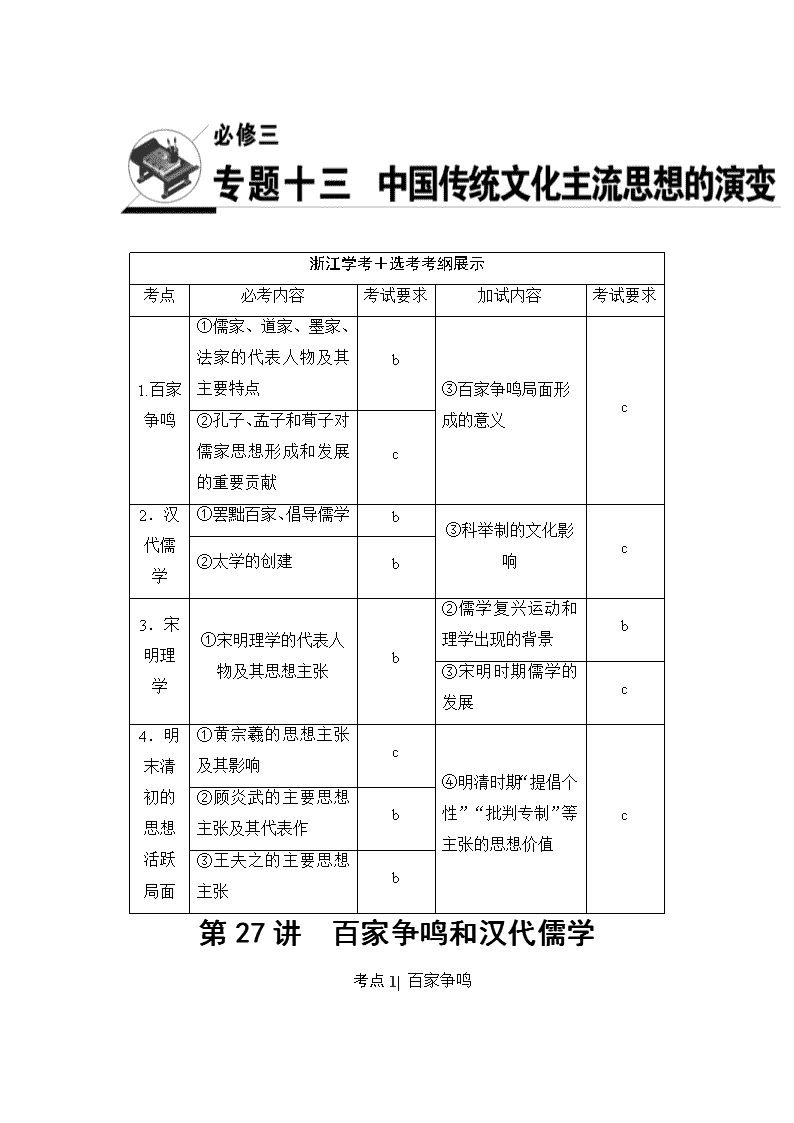

浙江学考+选考考纲展示

考点

必考内容

考试要求

加试内容

考试要求

1.百家争鸣

①儒家、道家、墨家、法家的代表人物及其主要特点

b

③百家争鸣局面形成的意义

c

②孔子、孟子和荀子对儒家思想形成和发展的重要贡献

c

2.汉代儒学

①罢黜百家、倡导儒学

b

③科举制的文化影响

c

②太学的创建

b

3.宋明理学

①宋明理学的代表人物及其思想主张

b

②儒学复兴运动和理学出现的背景

b

③宋明时期儒学的发展

c

4.明末清初的思想活跃局面

①黄宗羲的思想主张及其影响

c

④明清时期“提倡个性”“批判专制”等主张的思想价值

c

②顾炎武的主要思想主张及其代表作

b

③王夫之的主要思想主张

b

第27讲 百家争鸣和汉代儒学

考点1| 百家争鸣

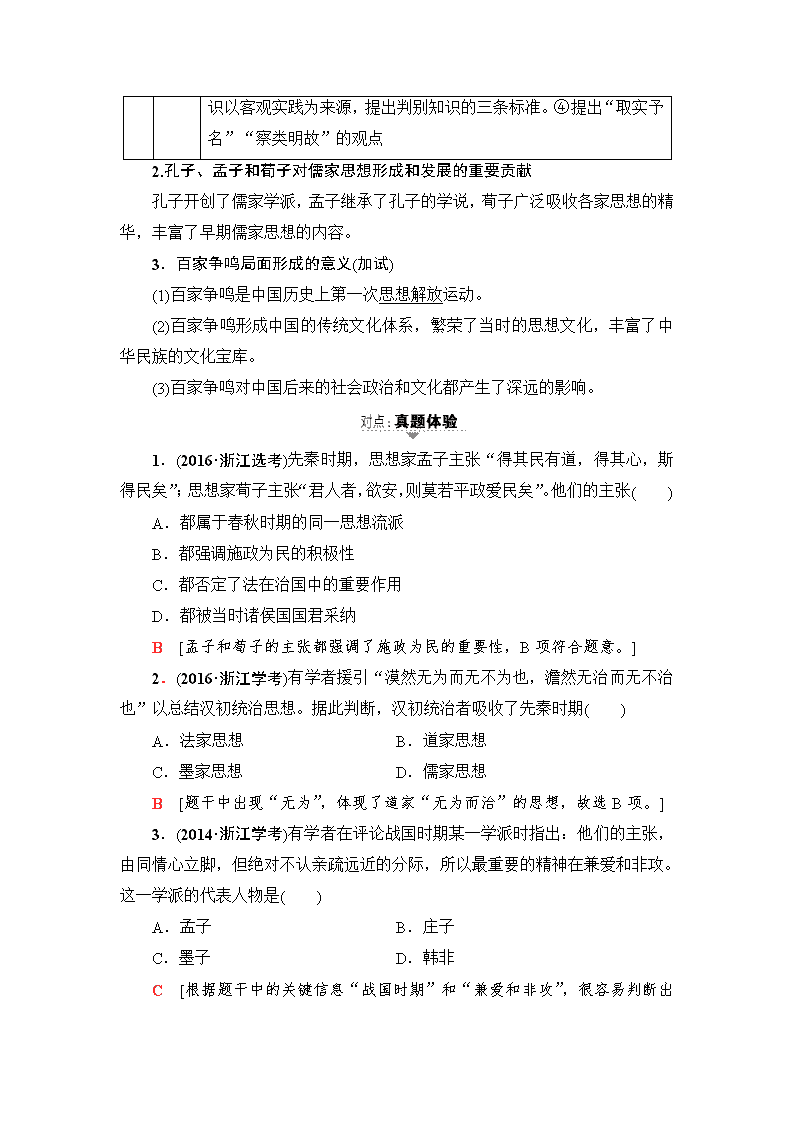

1.儒家、道家、墨家、法家的代表人物及其主要观点

学派

代表人物

主要观点

儒家

孔子

①提出“仁”与“礼”的学说,希望统治者“克己复礼”,推行“德治”,从而在人人道德自觉的基础上建立一个礼乐文明的社会。

②注重政治与人事,对鬼神敬而远之。

③主张“有教无类”

孟子

①提出道德规范有四种,即仁、义、礼、智。大丈夫应该做到“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”。

②提倡“仁政”学说,提出“民为贵,社稷次之,君为轻”的思想

荀子

①天人关系上,强调“天行有常”;指出人道有为,提出了“制天命而用之”。

②认为学习的最高目标是把握“礼”

道家

老子

①认为“道”是世界的根本,是永恒不变的。②指出事物具有向相反的方向转化的规律,蕴含了朴素的辩证法思想。提出“弱者道之用”,阐发了以柔克刚、以弱胜强的方法论原则。③对人类社会的发展抱着消极悲观的态度,主张建立“小国寡民”的社会

庄子

宣传天道与自然无为。庄子认为“道”无所不在,没有界限与差别,万物也没有界限和差别,这就叫“齐物”。要做到齐物,才能达到与天地万物为一的精神境界,从而逍遥自得

法家

李悝

①主张“尽地力之教”,提高农业产量,增加国家田赋收入。②用严酷的刑罚加强君权

商鞅

废除世卿世禄制,根据军功制定尊卑爵秩的等级,奖励耕战,废除井田制,加强中央集权

法家

韩非

①主张加强君主集权,厉行赏罚,奖励耕战。②提出“不期修古,不法常可,事异则备变”的主张

墨家

墨子

①墨家学说的主旨是“兼相爱、交相利”。②主张“非攻”“尚贤”“尚同”“非乐”“非命”“节葬”和“节用”等。③

认为认识以客观实践为来源,提出判别知识的三条标准。④提出“取实予名”“察类明故”的观点

2.孔子、孟子和荀子对儒家思想形成和发展的重要贡献

孔子开创了儒家学派,孟子继承了孔子的学说,荀子广泛吸收各家思想的精华,丰富了早期儒家思想的内容。

3.百家争鸣局面形成的意义(加试)

(1)百家争鸣是中国历史上第一次思想解放运动。

(2)百家争鸣形成中国的传统文化体系,繁荣了当时的思想文化,丰富了中华民族的文化宝库。

(3)百家争鸣对中国后来的社会政治和文化都产生了深远的影响。

1.(2016·浙江选考)先秦时期,思想家孟子主张“得其民有道,得其心,斯得民矣”;思想家荀子主张“君人者,欲安,则莫若平政爱民矣”。他们的主张( )

A.都属于春秋时期的同一思想流派

B.都强调施政为民的积极性

C.都否定了法在治国中的重要作用

D.都被当时诸侯国国君采纳

B [孟子和荀子的主张都强调了施政为民的重要性,B项符合题意。]

2.(2016·浙江学考)有学者援引“漠然无为而无不为也,澹然无治而无不治也”以总结汉初统治思想。据此判断,汉初统治者吸收了先秦时期( )

A.法家思想 B.道家思想

C.墨家思想 D.儒家思想

B [题干中出现“无为”,体现了道家“无为而治”的思想,故选B项。]

3.(2014·浙江学考)有学者在评论战国时期某一学派时指出:他们的主张,由同情心立脚,但绝对不认亲疏远近的分际,所以最重要的精神在兼爱和非攻。这一学派的代表人物是( )

A.孟子 B.庄子

C.墨子 D.韩非

C [根据题干中的关键信息“战国时期”和“兼爱和非攻”,

很容易判断出这一学派为墨家,故C项正确。]

4.(2015·浙江学考)孟子是战国时期儒家的重要代表人物。下列主张中,由他提出的是( )

A.“民为贵,社稷次之,君为轻”

B.“不期修古,不法常可”

C.“制天命而用之”

D.“兼相爱,交相利”

A [“民为贵,社稷次之,君为轻”是孟子的“仁政”思想的体现,故A项正确;“不期修古,不法常可”是法家韩非子提出的,故B项错误;“制天命而用之”是荀子的观点,故C项错误;“兼相爱,交相利”是墨家的“兼爱”思想,故D项错误。]

诸子百家思想

学派

代表

人物

主要思想

儒家

孔子

提出“仁”的学说,主张“为政以德”;维护周礼,主张“贵贱有‘序’”;主张“因材施教”“有教无类”

孟子

提倡“仁政”学说,提出仁、义、礼、智的道德规范

荀子

强调“天行有常”,提出“制天命而用之”,认为学习的最高目标是把握“礼”

墨家

墨子

提出“兼爱”“非政”“尚贤”等思想

道家

老子

主张“无为而治”;认为一切事物都有对立面,对立的双方可以互相转化

庄子

从“齐物”的观点出发,提出“逍遥”的人生态度

法家

韩非

主张法、术、势相结合,建立君主专制中央集权的封建国家

(2013·浙江学考)“采菊东篱下,悠然见南山”“少无适俗韵,性本爱丘山

”“久在樊笼里,复得返自然”。上述中国古代著名诗句反映了祟尚自然的( )

A.儒家思想 B.道家思想

C.法家思想 D.墨家思想

B [结合所学知识可知,道家学派崇尚自然,故B项正确。]

1.(2015·浙江学考)中国古代某思想家提倡“仁政”学说,提出“民为贵,社稷次之,君为轻”。该思想家应是( )

A.韩非 B.老子 C.孟子 D.庄子

C [孟子把孔子“仁”的学说发展成为“仁政”学说,提出了“民为贵,社稷次之,君为轻”。]

2.(2012·浙江学考)战国初期,楚国准备攻打宋国。当时有一位反对战争的思想家,日夜兼程赶到楚国,劝说楚王停止攻宋,并在楚王面前进行攻防演示,瓦解了楚国的攻城战术,最后迫使楚王放弃攻宋计划。这位思想家属于( )

A.儒家学派 B.道家学派

C.法家学派 D.墨家学派

D [根据题干中的关键信息“战国初期”和“有一位反对战争的思想家”,可以推断出该思想家为墨子,因为墨子主张“非攻”。D项正确。]

3.(2012·浙江会考)春秋战国时期,出现了百家争鸣的局面。下列学派中,对中国专制主义政治体制的建立乃至秦始皇统一全国起到重大作用的是( )

A.儒家 B.道家 C.法家 D.墨家

C [法家主张法、术、势相结合,建立君主专制的中央集权国家,为中国专制主义政治体制的建立乃至秦统一全国,奠定了理论基础。]

4.(2017·金华调研)老子是春秋时期的重要思想家。下列选项中,属于他的言论的是( )

A.“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”

B.“民为贵,社稷次之,君为轻”

C.“有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾”

D.“抱法处势则治,背法去势则乱”

C [“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”是孔子“克己复礼”

的思想,故A项错误;“民为贵,社稷次之,君为轻”是孟子的“民贵君轻”思想,故B项错误;“有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾”是老子的辩证法思想,故C项正确;“抱法处势则治,背法去势则乱”是韩非“以法治国”的思想,故D项错误。]

5.(2017·嘉兴期末)战国时期的思想家们多以通俗的小故事来阐明他们的核心思想。“刻舟求剑”和“守株待兔”的典故应出自( )

A.儒家 B.道家 C.法家 D.墨家

C [“刻舟求剑”和“守株待兔”都反映了必须变通,与法家韩非主张变革的思想一致,故C项正确。]

考点2| 汉代儒学

1.罢黜百家,倡导儒学

(1)董仲舒的文化体制改革

①背景:汉武帝初年,起用儒学之士,在各级部门担任职务。汉武帝向这些儒者咨询治国方略。

②内容:建议皇帝倡导儒学,实践德政,推行教化,养士求贤,当政策应当“更化”时就必须“更化”;认为“天生民性,有善质而未能善,于是为之立王以善之,此天意也”,这为君主受命于天提供了理论保障;主张确立儒学独尊的地位,文化“一统”可以成为政治“一统”的根基。

(2)汉武帝的尊儒措施:汉武帝认可董仲舒的观点,采取了重用儒生、设置太学、表彰六经等措施,使儒学地位开始提升。

(3)独尊儒术的影响

①消极影响:结束了各派学术思想平等竞争的局面,遏制了学术思想的自由发展。

②积极意义:使儒学地位上升,汉王朝开始重视思想、文化和教育的发展,这有利于民族历史文化的进步。

2.太学的创建

(1)时间:汉武帝时期。

(2)性质:中国历史上第一次出现的国家培养政治管理人才的官立学校。

(3)意义

①太学的建立是儒学教育官方化和制度化的标志。

②带动了民间积极向学的风气,在文化传播方面有着重要作用。

③改变了大官僚和大富豪子嗣垄断官位的情形,使少数出身于社会中下层的人得到入仕的机会。

④推动了儒学的传播与发展。

3.科举制的文化影响(加试)

(1)有利于中国专制主义政治体制的稳固。儒生成为专制政治的仆从;儒学成为执政者奴化臣民的工具。

(2)促成持久的读书风尚,有利于社会重学风气的形成与文化的发展。

(3)选官方式一定程度上体现了公平公正的原则,使知识分子成为官僚队伍的后备力量,有利于提高官员的文化素质。

(4)导致古代专心从事科学技术研究的人才力量相对薄弱,影响了科技的发展。

1.(2016·浙江选考)汉武帝时期的太学,只有几位经学博士和少量博士弟子。此后,太学规模不断扩大,到东汉中期,太学生已经达到三万多人。该现象反映了( )

A.儒学地位上升 B.私人讲学风气盛行

C.官立学校出现 D.地方教育系统建立

A [太学的设立,是儒学教育官方化和制度化的标志,B项不符合题意,官立学校在春秋战国以前就已经存在,C项不正确,汉武帝时,令各郡国建立学校,初步建立了地方教育系统,D项不符合题意,太学学生人数不断增加,反映了儒学地位上升,A项正确。]

2.(2014·浙江学考)董仲舒主张,诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。汉武帝采纳了这一主张,实行的措施是( )

A.焚书坑儒 B.建立“中朝”

C.独尊儒术 D.推崇理学

C [根据题干关键信息“董仲舒主张”以及“汉武帝采纳了这一主张”,

可以得出这一措施为“罢黜百家,独尊儒术”,故C项正确。]

全面认识董仲舒的新儒学

(1)含义:董仲舒把诸子百家中的道家、法家、阴阳五行家的思想糅合到儒家思想中,加以改造后形成具有时代特色的新儒学体系。

(2)目的:政治上主张实现大一统,以加强君权,维护君主专制;思想上“罢黜百家,独尊儒术”,以维护思想统一,巩固封建专制统治。总之是为了适应统治者的需要,维护封建专制统治。

(3)思想主张

①针对中央集权需要,提出“春秋大一统”和“罢黜百家,独尊儒术”的主张。

②针对加强君权的需要,宣扬“君权神授”,提出“天人合一”和“天人感应”学说。

③针对为人处世标准,提出“三纲五常”。

(4)特点:新儒学以儒学为基础,阴阳五行为框架,兼采诸子百家,具有神学色彩。

(5)评价

①新儒学有利于加强中央集权,巩固大一统的国家,稳定社会秩序,是中国历史发展的主流,也适应了今天祖国统一的迫切需要;但扼杀其他不同学术流派的做法不可取。

②君权神授、天人合一、天人感应是唯心主义,但要求统治者爱护百姓,有利于封建统治长久安定;董仲舒以“天人感应”学说限制无限的君权,发展了“仁政”学说。

③宣扬纲常伦理是为了维护封建专制和等级制度,应该批判;但是“五常”中有中华民族传统美德的部分内容,应该弘扬。

“天子受命于天,诸侯受命于天子,子受命于父,臣妾受命于君,妻受命于夫,诸所受命者,其尊皆天也,虽谓受命于天亦可。”这段材料所体现的思想是( )

A.仁者爱人,缓和社会矛盾

B.分封诸侯,维护等级秩序

C.君权神授,维护君主专制

D.物皆有理,遵守三纲五常

C [材料中“天子受命于天”及“诸所受命者,其尊皆天也,虽谓受命于天亦可”指出一切源自天,强调君权神授,所以是董仲舒的主张,答案为C项。材料没有涉及“仁”,排除A项;材料强调的是君权,没有分封的思想,排除B项;D项是理学思想,排除。]

1.(2015·嘉兴期末)董仲舒提出“天生民性,有善质而未能善,于是为之立王以善之,此天意也”。该观点的主旨在于( )

A.确立了儒学的独尊地位

B.主要体现“天人感应”的理念

C.为君主受命于天提供了理论保障

D.直接结束了各派思想平等的局面

C [材料的大意是:上天赋予人以本性,具有善良的本质而不能成为善良的人,于是上天为他们创造了一个王来教化人为善,这就是上天的本意。董仲舒是在借天意来构建君权神授理论,为君权寻找一个无上的、不可辩驳的理由,这为君主受命于天提供了理论保障。]

2.(2015·衢州五校期中联考)有学者称古代某思想家为“儒学的第一个神学家”,属于这位思想家核心主张的是( )

A.天行有常,不为尧存,不为桀亡

B.民为贵,社稷次之,君为轻

C.存天理,灭人欲

D.以天随君,以君随天

D [“天行有常,不为尧存,不为桀亡”是荀子的主张,“民为贵,社稷次之,君为轻”是孟子的主张,“存天理,灭人欲”是程朱理学家的主张,他们都没有神化儒学,故A、B、C三项排除;“以天随君,以君随天”体现的是汉代董仲舒“天人合一”的思想,故D项符合题意。]

3.中国古代某学者提出:“

《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也”;“道之大原出于天,天不变,道亦不变”;“以教化为大务”;“正法度之宜”等思想主张。该思想家是( )

A.老子 B.孔子

C.韩非 D.董仲舒

D [老子以“道”为世界的根本,但在政治上主张“无为”,与“大一统”无关,故A项错误;孔子的核心思想是“仁”,主张以德治民,与“正法度之宜”不符,故B项错误;韩非主张严刑峻法,与“以教化为大务”不符,故C项错误;董仲舒主张儒学独尊,通过思想上的“大一统”实现政治上的“大一统”,故D项正确。]

4.(2012·浙江会考)《后汉书》记载,汉明帝曾亲自到太学讲学,和儒生们一起研讨儒学经典。下列文献,最有可能列入他们研讨范围的是( )

①《尚书》 ②《春秋》 ③《法经》 ④《四书章句集注》

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

A [在太学中,只能读到儒家的经典,①②均是;③是法家的书籍,不选;④虽然是儒家的经典,但却是宋代朱熹所著,所以在汉代的太学中不可能出现。]

5.【加试题】有学者认为,对科举制的定义应是“古代中国及部分东亚国家通过考试来选拔人才的制度或方式”。如果这一观点成立,主要是基于它( )

A.考虑到科举制的历史地位

B.揭示了科举制的本质特征

C.涵盖了科举制的兴衰历程

D.指出了科举制的双重影响

A [这一观点肯定了科举制在古代中国及部分东亚国家历史上的地位,故A项正确;科举制本质上是统治者加强中央集权的措施,该观点没有体现,故B项错误;该观点没有涉及科举制的兴衰历程,故C项错误;该观点只指出了科举制的积极影响,故D项错误。]