- 1.04 MB

- 2021-05-11 发布

题型

3

必

考第

31

~

32

题

——

基础性非选择题

板块四

突破

主要失分题型

[

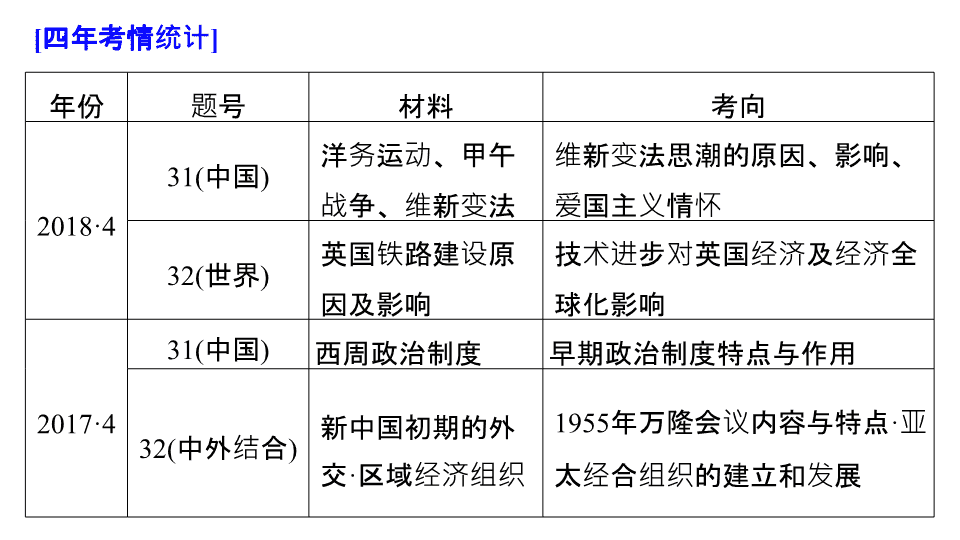

四年考情统计

]

年份

题号

材料

考向

2018·4

31(

中国

)

洋务运动、甲午战争、维新变法

维新变法思潮的原因、影响、爱国主义情怀

32(

世界

)

英国铁路建设原因及影响

技术进步对英国经济及经济全球化影响

2017·4

31(

中国

)

西周政治制度

早期政治制度特点与作用

32(

中外结合

)

新中国初期的外交

·

区域经济组织

1955

年万隆会议内容与特点

·

亚太经合组织的建立和发展

2017·11

31(

中国

)

上海租界的建立

·

西洋服饰、习俗等传入上海

“

华洋杂居

”

的原因

·

租界与西洋服饰引入上海的影响

32(

世界

)

卢梭《社会契约论》的观点

·

英国工厂制下工人的悲惨状况

17

、

18

世纪启蒙思想的内容

·

西方理想与现实的反差表现及影响

2016·4

31(

中国

)

中共八大任务

·

经济体制改革

八大背景、成果

·

经济体制改革、对经济所有制结构影响

32(

世界

)

煤钢联盟

·

欧共体、美、日经济比例

欧洲联合的历程

·

欧盟对多极化的积极作用

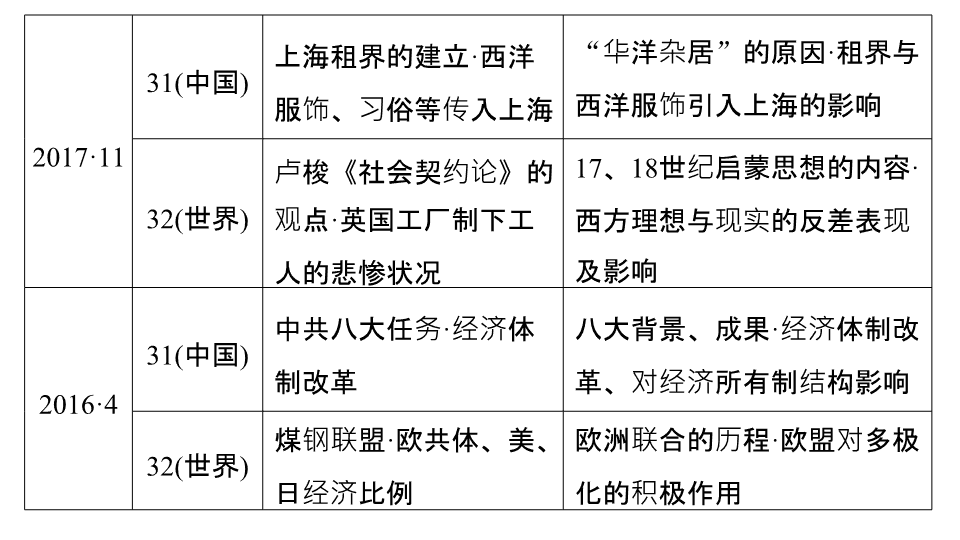

2016·10

31(

中国

)

民国初经济

·

马克思主义传入中国

上海工商业经济发展特点

·

中共一大在上海召开原因

32(

世界

)

17

世纪英国王权

·

光荣革命影响

王权变化原因

·

工业革命的推动力和政治保障

2015·10

31(

中国

)

明废丞相

·

临时约法

·

五四宪法

内阁制的作用

·

约法的意义

·

五四宪法原则

·

政治文明进步趋势

32(

世界

)

战后国际贸易

·

世贸组织与全球化

关税及贸易总协定的宗旨

·

中国加入世贸组织的理由

[

规律总结

]

根据浙江省

2015

年

10

月至

2018

年

4

月

6

次选考试卷的试题来看,浙江省必考非选择题第

31

题、第

32

题凸显以下五大规律:

(1)

从考查内容上看

①

第

31

题主要考查中国史知识内容,第

32

题主要考查世界史知识内容。中国史与世界史知识专题交叉综合的现象在最近两次命题中没有出现。经济史考的较多;其次是政治史;文化史大题几乎未考。中外综合的大题几乎不出。政治、经济模块综合的题目在

2016

年

10

月试题中出现。

②

在政治、经济、文化三个模块中,政治史模块

4

个题目,经济史模块

4

个题目,文化史模块没有出题。题目集中在经济史模块。但并不能说明文化史不重要。这是一种命题现象,而不是必然规律。

(2)

从命题形式上看,必考非选择题基本上每小题

10

分,每小题由一段中国史料和一段世界史料两段史料呈现,两个设问,围绕一个核心主题进行设计,答案需综合政治、经济知识完成。

(3)

从试题的难度上看,侧重对基础知识的考查,考点未超出考试标准的内容范围,答案均有教材知识依托,难度较低。这主要是选考的基本要求所决定的。这种难度在考试标准不变的情况下,估计不会有大的变化。

(4)

命题立意均围绕一个重要主题,历史线索性强,凸显对时空意识、史证意识、史料理解、史料阐释能力考查,史论结合的特点突出。

(5)

中国政治史综合、经济史综合、世界史模块内综合题目较多,世界古代史部分未考过非选择题。

真题示例

1.(2018·4

月浙江选考,

31)

阅读材料,回答问题。

材料一

瓜分危机加速了这场已经积蓄了十年动力的运动的到来,自

1885

年中国在中法战争失败后,有限现代化的弱点已很明显,

1894

年的那场大败更

“

成中国之巨祸

”

,无可否认地证明了洋务运动的失败。学者、官员甚至是皇帝和皇太后,都认为需要一场彻底的改革,尽管他们对变革的性质、范围和领导权的问题存有分歧。中国思想界认识到,只有一场激进的改革,甚或革命,才可拯救中国。进步人士倡导体制重组;激进人士则主张革命,以中华民国代替清王朝。在战后中国,政治运动主要由这两股潮流构成

。

——

据徐中约《中国近代史》等整理

材料二

戊戌政变之后,百日维新作为一场政治运动失败了。但作为一场思想文化运动,新学家们带来的解放作用远不是西太后发动的政变所能剿洗干净的。从这时候起,第一批具有近代意义的知识分子已经出现。这些人,或脱胎于洋务运动;或惊醒于民族危机。他们处多灾多难之世,怀忧国忧时之思

……

成为最自觉的承担时代使命的社会力量。

——

陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

(1)

阅读材料一,结合所学知识,指出材料中

“

成中国之巨祸

”

的历史事件,概述

“

激进的改革

”

思想产生于

19

世纪末的历史动因。

答案

答案

事件:中日甲午战争。

动因:洋务运动失败;半殖民地半封建化程度大大加深;民族危机加剧。

(2)

根据材料二,结合所学,试论维新变法思想的历史作用。

答案

直接动员和指导了维新变法运动;客观上有利于资产阶级革命思想的传播。

2.(2018·4

月浙江选考,

32)

阅读材料,回答问题。

材料一

早在

1800

年前,英国的矿山已经使用

“

铁路

”

(

铁轨

)

,马拉的货车,将煤运到运河或者海边。

1829

年,利用蒸汽机做动力的火车在新建成的铁路上行驶,达到令人印象深刻的时速

16

英里。当时,有铁路公司的董事们指出

“

用机车牵引比用马力牵引可节省经费百分之三十

”

,到

1835

年底,议会相继通过了五十四项各式各样的铁路条例。到

19

世纪中期,通车的铁路整整五千英里。此时的欧洲正处于建设铁路的时代。

——

摘自

[

英

]

克拉潘《现代英国经济史》等

材料二

19

世纪下半叶,欧洲的铁路修建达到高潮。人们通过铁路把大量的煤炭、原材料运往城市,还能把城市的手工制品输送到其他地方。铁路运输首次实现大规模、低成本、高速度的陆上货物配送,深入大陆与国家的偏远内地。

19

世纪晚期,铁路衔接上以蒸汽为动力的海运路线,跨洲的大宗货运走陆路和海路从此一样容易。贸易的流动不再受大自然左右

。

——

据

[

美

]

诺曼

·

里奇《现代欧洲史》等整理

(1)

根据材料一并结合所学,指出英国工业革命时期铁路建设迅速发展的原因。

答案

答案

原因:运送物资的需要;蒸汽机车发明与使用;生产成本低;政府支持。

(2)

结合材料二和所学,概括欧洲的铁路建设对市场形成的重要意义。

答案

意义:大幅度提升商贸数量和流通速度;有助于生产、流通和消费的密切联系;拓宽市场;助推世界一体化进程。

方法指导

1.

注重基础,关注细节,构建体系

历史知识体系庞杂,涉及知识点多,根据《浙江省普通高中学业水平考试暨高考选考科目考试标准

—

历史

(2014

版

)

》统计,考试共要考查的知识点有上百个,而且对知识点的考查要求细致。基于此,学生在学习时要认真对待每个要求,一个都不能忽略,而且在学习时要自觉构建体系,将其因果逻辑关系梳理清楚

。

2.

注重知识联系,加强专题整合

历史知识虽然繁杂,但之间是有联系的,在学习时要加强知识之间的联系,要进行专题复习。在专题复习的同时,有必要对若干专题知识进行适当的综合。专题之间的知识重组仍然要立足于三维目标,围绕具有

时代感的主题选择重要的知识点进行重组分析,而不仅仅是知识的简单堆砌

。

3.

答题时注意以下几点

(1)

按设问要求作答,问什么答什么,答案不改变设问的顺序。

(2)

审题重点关注材料中的有效信息,不要纠缠材料的类型。

(3)

调动知识要

“

依据材料、结合所学

”

,把材料信息与教材知识结合起来。

(4)

注意史论结合,不要简单罗列史实,也不要空发议论,注意论从史出。

(5)

答案要点要齐全,能多勿少,并要做到段落化、序号化、要点化

。

1.

阅读材料,回答问题。

材料一

今日中国不变法则必亡是已

……

然则救之之道当何如?曰:痛除八股而大讲西学

……

约而论之,西洋今日,业无论兵、农、工、商,治无论家、国、天下,蔑

(

无

)

一事焉不资于学

……

公等从事西学之后,平心察理,然后知中国从来政教之少是而多非。即吾圣人之精意微言,亦必既通西学之后,以归求反观,而后有以窥其精微,而服其为不可易也。

——

严复《救亡决论》

(1895

年

)

对点训练

材料二

不佞垂老,亲见七年之民国与欧罗巴四年亘古未有之血战,觉彼族三百年之进化,只做到

“

利己杀人,寡廉鲜耻

”

八个字。回观孔孟之道,真量同天地,泽被寰区

。

——

严复《与熊纯如书》

(1918

年

)

(1)

根据材料一、二并结合所学知识,分析严复对于中西文化的前后不同态度及其原因

。

答案

态度:材料一批判中国传统文化,肯定西方文化的学习价值;材料二否定西方文明,主张回归中国传统文化。

原因:维新变法时期,认为中国传统文化不足以救亡,主张向西方学习,进行变法;新文化运动时期,对社会现状不满,第一次世界大战又使其对西方文明失望。

答案

(2)

结合所学知识,分析材料二中严复对于中国传统文化的态度是否符合当时的思想潮流。

答案

分析:与当时的思想主流不符;新文化运动时期全面向西方学习成为时代潮流,马克思主义在中国传播,

“

以俄为师

”

成为新的救亡选择,严复的态度相对保守。

答案

2.

美国最高法院建立于

1790

年,它在政治体制的运行中发挥了重要作用。阅读下列材料:

材料一

经济危机为罗斯福扩充总统权力扫清了障碍。为了制止危机,此时的国会对总统要求的立法都一一应允。根据司法审查权的原则,一个法律是否合乎宪法是由最高法院来作最终的裁决,而新政的政治理想没有得到最高法院的支持。从

1935

年开始,最高法院相继将《全国工业复兴法》《农业调整法》等宣布为违宪。罗斯福决定改组最高法院,用增加法官人数的办法将支持他的人安排进最高法院,但他的改组计划在国会遭到挫折

。

——

摘编自王希《原则与妥协

——

美国宪法的精神与实践》

材料二

在公共教育领域美国一直存在种族隔离。南方各州中小学实行黑人、白人学生分校。

1896

年最高法院判决的普莱西案确立了

“

隔离但平等

”

的原则,确认种族隔离制合法。二战期间,大批黑人从军参战,投身于国防工业和其他产业部门,平等意识提高。战后他们纷纷投入争取平等权利的斗争。黑人牧师布朗向最高法院上诉,要求结束黑白分校状况。

1951

年最高法院受理了布朗案。

1954

年最高法院判决,隔离使黑人学童

“

痛感社会地位低贱,进而摧折其身心至于无法弥补

”

,因此公共教育事业决不容许

“

隔离但平等

”

原则存在。布朗案吹响了结束种族隔离制度的号角。

——

摘编自任东来等《美国宪政历程:影响美国的

25

个司法大案》

完成下列要求:

(1)

据材料一并结合所学知识,概括最高法院与罗斯福之间的矛盾及其产生的背景。

答案

矛盾:最高法院否定罗斯福新政的部分法令;罗斯福对最高法院的判决不满

(

司法权与行政权的冲突

)

。

背景:美国爆发经济危机;罗斯福推行国家干预经济政策

(

行政权过度扩张

)

;最高法院行使司法审查权。

答案

(2)

据材料二,指出最高法院对种族隔离制的两次判决有何变化及变化的原因,说明这两次判决的不同目的。

答案

变化:由肯定变为否定

(

由合法变为违法

)

。

原因:黑人力量

(

平等意识

)

的增强;黑人争取权利的斗争;法官不再固守传统。

目的:第一次:维护种族主义者利益;第二次:缓和种族矛盾。

答案