- 2.17 MB

- 2021-05-10 发布

专题

2

古代中国的重大经济现象

板块一 古代中国与希腊罗马

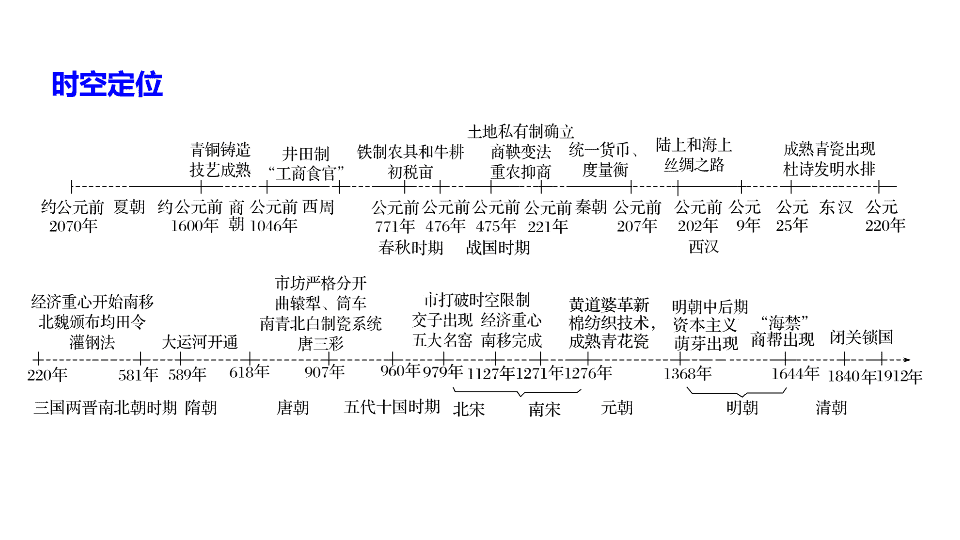

时空定位

栏目索引

核心考点突破

考点一

考点二

考点三

考点四

中外关联

考向命题研析

考向一

考向二

考向三

核心考点突破

排查考点史实

夯实核心知识

1.

生产工具和农耕技术

(1)

春秋战国之前,石器和木器是我国农业的主要生产工具,刀耕火种;春秋战国时期,铁犁牛耕的使用标志着我国进入

“

铁器时代

”

;汉朝以后,精耕细作的生产模式继续发展。

(2)

隋唐时期出现曲辕犁,将中国的犁耕技术推向成熟。

(3)

明清时期作物种植形成多熟制,培育农作物新品种,引进玉米、甘薯等高产作物。

考点一 古代中国的农业

2.

经营方式

中国古代经历了从集体劳作到个体农耕的发展过程。春秋战国时期,开始出现以一家一户为单位、男耕女织、自给自足的小农经济。

3.

土地制度

(1)

原始社会,土地属于氏族公社所有。

(2)

商周实行土地国有的井田制。

(3)

春秋战国时期封建土地私有制形成,成为土地兼并现象的根源。

(4)

北魏至唐前期实行均田制,宋代实行不抑兼并的土地政策,土地私有制进一步发展。

4.

租佃关系

(1)

战国时期产生,汉代较普遍。

(2)

宋代土地兼并激烈,租佃关系普遍化。租佃经营成为仅次于自耕农形式的重要经营方式。订立契约作为解决纠纷的依据。

(3)

明清时期进一步发展,这与人口增加、人地矛盾突出有关。永佃制和押租制发展,佃农的经济独立性增强

。

5.

经济重心的变化

(1)

魏晋南北朝时期,北方农耕经济一度遭到破坏,人口南迁,带去了先进的生产技术,江南得到初步开发。

(2)

中唐以后,南方经济继续加速发展,逐渐赶上北方,南北经济总量基本持平。

(3)

南宋时经济上南强于北的局面完全确立,经济重心南移完成。

(1)

耕作方式:铁犁牛耕。

(2)

土地制度:土地由公有到少数人占有,封建土地所有制历时最长,地主占有土地通过地租方式剥削广大农民。

(3)

产业结构:以种植业为主,家畜饲养业为辅。

(4)

生产组织:以家庭为单位的男耕女织、自给自足的小农经济。

(5)

生产模式:精耕细作是古代中国农业的基本特点。

(6)

地域分布:经济重心由北方逐渐南移到江南。

中国古代农业的主要特点

重点深化

1.(2018·

北京高考

)

南宋初年,

“

中原士民,扶携南渡,不知其几千万人

”

,南方地区小麦价格暴涨,

“

农获其利,倍于种稻

”

,小麦在南方大规模种植,南稻北麦的粮食作物分布格局被打破。对此认识正确的是

①

南迁的北方人民对面食的需求推动小麦种植

②

《农政全书》的刊刻推广了先进的种植技术

③

稻麦兼种技术的发展为小麦种植提供了条件

④

曲辕犁开始从北方引入,促进生产效率提高

A.

①②

B.

①③

C.

①④

D.

②③

√

解析

答案

针对训练

解析

B

对:根据材料

“

中原士民,扶携南渡

”“

南方地区小麦价格暴涨

”“

倍于种稻

”

可知,南迁的北方人民对面食的需求推动了小麦的种植,故

①

正确

。

稻

麦兼种技术的发展为小麦在南方的种植提供了条件,

③

正确

。

A

、

C

、

D

错:《农政全书》写于明朝时期,与材料时间

“

南宋初年

”

不符,

②

错误

。

曲辕犁

最早出现于长江中下游一带,不是从北方引入的,

④

错误。

2

.

汉代

的国有土地称为

“

公田

”

,除士兵和服役农民耕种外,还假

(

出租、借贷

)

给百姓,征收一定的假税,称为

“

假民公田

”

。这一制度的宗旨是

A.

冲击地主土地所有制

B.

打破

“

累世公卿

”

局面

C.

推动租佃关系的形成

D.

稳固小农经济增加租税

√

解析

答案

解析

“

假

”

指出租、借贷,

“

假民公田

”

指出租、借贷给百姓,征收一定的假税,汉代政府还采用

“

假民公田

”

的办法,解决小农破产流亡问题,国家也增加了收入,故

D

项正确

;

“

假民公田

”

主要是出租、借贷国家所有的土地,

A

项错误

;

B

项与材料信息无关,排除

;

材料

反映的是国家把国有土地出租、借贷给百姓,并不属于租佃关系,

C

项错误。

3

.

宋

元时期,政府规定买卖田地皆须经所部官司申请

“

文牒

”

,作为转让产权的依据,经有司批准后方可买卖。这一规定

A.

表明土地兼并愈演愈烈

B.

推动租佃关系日益规范

C.

得益于商品经济的发展

D.

限制了土地买卖的进行

√

解析

答案

解析

依据材料

“

作为转让产权的依据,经有司批准后方可买卖

”

,可知土地转让制度化,这是土地兼并发展后政府的解决措施,从侧面反映了土地兼并愈演愈烈,故

A

项正确

。

“

租佃关系日益规范

”

材料不能体现,故排除

B

项

。

政府

的规范行为和商品经济的发展无关,故

C

项错误

。

D

项,材料中规定是将土地买卖制度化,并非限制土地买卖,故

D

项排除。

1.

夏商周时期:

我国的

“

青铜时代

”

,商周时期青铜器的铸造进入繁荣时期。

2.

春秋战国时期:

冶铁业开始出现,官营、民营和家庭手工业三种经营形态并存。

3.

汉代:

开始用煤作为冶铁燃料;西汉丝绸远销欧洲;东汉烧制出成熟的青瓷;东汉杜诗发明了水排,用于鼓风冶铁。

4.

魏晋南北朝:

出现灌钢法,北朝烧制出成熟的白瓷。

5.

隋唐:

形成

“

南青北白

”

两大制瓷体系。

6.

宋朝:

景德镇成为瓷都,出现五大名窑。

考点二 古代中国的手工业

7.

元朝:

进入彩瓷时代;黄道婆改进棉纺织技术。

8.

明清时期

(1)

生产方式:明代中叶以后,私营手工业超过官营手工业,占据主导地位;在一些商品经济发达的地区出现了资本主义萌芽,但发展缓慢。

(2)

明清时期的纺织业和制瓷业

①

苏州、杭州是著名的丝织业中心;使用花楼机。

②

明清时期瓷器种类丰富,青花瓷、彩瓷、珐琅彩争奇斗艳。

③

在纺织业发达地区出现自由劳动力市场。

④

手工工场和雇佣劳动出现,资本主义萌芽产生。

(1)

市场因素:男耕女织的小农经济具有封闭性,对市场商品的需求量不大。

(2)

官营压制:官营手工业占据最有利可图的行业,加之其规模大、技术精,对民营手工业产生了冲击。

(3)

政策限制:手工业者社会地位低下,封建政府往往对之征收重税。

(4)

社会动荡:民间手工业力量弱小,封建社会的动荡往往对其冲击巨大

。

影响民间手工业发展的因素

重点深化

4.(2017·

天津高考

)

史载,清代

“

朱仙镇,天下四大镇之一也。食货富于南而输于北,由佛山镇至汉口镇

……

由汉口镇至朱仙镇

……

朱仙镇最为繁夥,景德镇则窑器居多耳

”

。其中朱仙镇和景德镇

位于图中

A.

①②

B

.

①③

C.

②③

D

.

②④

√

解析

答案

针对训练

解析

由所学可知:景德镇在江西省,图中位置应为

③

。排除

A

、

D

项

。

结合

材料

“

食货富于南而输于北,由佛山镇至汉口镇

……

由汉口镇至朱仙镇

”

可知:朱仙镇在佛山、汉口两镇以北,图中位置应为

①

,

B

项正确。

5

.

魏

晋南北朝时期的豪强地主庄园,除了役使田里、从事农业生产外,还从事开矿、冶铁、制盐乃至造船等较大规模的手工业生产。这些行业虽历来为国家控制,但私家

“

与公竞争,以收私利

”

的情况时有发生。材料表明这一时期

A.

盐铁专卖制度形同虚设

B.

商品经济得到快速发展

C.

庄园经济一定程度上促进民间手工业发展

D.

民间手工业逐渐能够和官营手工业相抗衡

√

解析

答案

解析

明朝以前古代手工业一般是官营,民间手工业发展较慢,

“

从事开矿、冶铁、制盐乃至造船等较大规模的手工业生产

”

的信息说明庄园经济促使了大规模手工业的发展,故选

C

项

;

盐

铁专卖制度汉代实施,

“

与公竞争,以收私利

”

说明并不是形同虚设,故

A

项错误

;

材料

说的是手工业发展,故

B

项错误

;

此时

官营手工业仍然超过民营手工业,故

D

项错误。

6.

清《景德镇陶录》载:

“

景德

……

业制陶器

……

四方远近,挟其技能以食力者,莫不趋之若鹜。

……

景德镇属浮梁之兴西乡

……

以致陶之业、陶之人,及陶中所有之事,几皆半于浮。

”

材料表明当时景德镇

A.

制瓷业开始兴起

B.

出现靠出卖劳动力谋生的群体

C.

全员参与瓷器生产

D.

民营手工业产品已占领整个市场

√

解析

答案

解析

由

“

四方远近,挟其技能以食力者,莫不趋之若鹜

”

可知当时已经出现靠出卖劳动力谋生的群体,故本题选

B

项

。

A

项不符合史实,东汉早已有制瓷业

;

C

项从材料无法体现

;

明朝

中后期以后,民营手工业居于主导,但不是占领了整个市场,

D

项表述错误。

1.

原始社会末期:

以物易物的原始商业产生。

2.

商朝:

产生职业商人和最早的货币。

3.

周朝:

实行

“

工商食官

”

政策,工商业被官府垄断。

4.

春秋战国时期:

私商成为商人的主体;黄金、白银开始成为货币;都会兴起;官府控制商业的局面被打破。

5.

秦汉时期:

秦代统一货币;汉代专供贸易的

“

市

”

出现,开通丝绸之路。

6.

魏晋南北朝:

北方商业一度遭到严重破坏,长江流域经济发展相对稳定;南北朝时期,草市形成

。

考点三 古代中国的商业

7.

隋唐:

商业贸易蓬勃发展,陆上和海上丝绸之路繁荣;长安、洛阳等成为闻名中外的大都会;出现柜坊及飞钱;唐代夜市繁荣,草市功能显著。

8.

宋朝:

商业环境相对宽松;出现纸币交子;市民阶层兴起;海外贸易兴盛,东南沿海经济社会影响力上升。

9.

元朝:

政治统一,交通发达,商业繁荣;纸币流通广泛。

10.

明清时期

(1)

随着商品流通的扩大,社会上大量使用白银,商业资本日趋活跃,出现票号;长途贩运贸易兴盛

。

(2)

棉花、茶叶、甘蔗、染料等经济作物种植面积扩大,大量进入市场成为商品。

(3)

明朝中后期,在运河沿岸、江南地区,工商业市镇大量涌现;城乡商业繁荣,普通集市广泛分布

。

(4)

区域性商人群体壮大,长途贩运贸易长足发展,形成徽商、晋商等商帮。

(5)

地区性的商业中心形成和出现;各地市场联系密切,地域分工趋势显现。

(6)

资本主义萌芽产生,开始出现近代化的曙光。

(7)

在正当的中外贸易中,中国对外贸易占优势地位

。

(8)

腐朽的封建制度阻碍着商品经济的发展,因此,商品经济呈现出发展和制约并存的特征。

(9)

明朝后期赋役制度的变革有两种显著趋势,一是将赋和役合并起来征收,二是用货币税代替实物税。

(1)

发展基础:农业和手工业是商业发展的基础。

(2)

国家政局:国家动乱影响商品交换。

(3)

交通条件:丝绸之路有利于对外贸易发展。

(4)

货币发展:货币统一,纸币出现。

(5)

政府政策:清朝的闭关锁国和南宋发展海外贸易的比较。

影响中国古代商业发展的因素

重点深化

7.(2016·

北京高考

)

黄崇德是

16

世纪一位典型徽商。最初他只是经营棉布、粮食等,后获得政府许可,转而从事利润更大的食盐贸易,积累了巨额财富,用于购田置地。这说明当时

①

农产品大量进入商品流通领域

②

农本思想依然占主导地位

③

政府放弃对食盐贸易的控制

④

商人社会地位显著提高

A.

①②

B.

②③

C.

②④

D.

①④

√

解析

答案

针对训练

解析

从材料信息黄崇德

“

经营棉布、粮食等

”

可知农产品大量进入商品流通领域,故

①

正确

;

根据

“

积累了巨额财富,用于购田置地

”

这一信息,可知农本思想依然占主导地位,故

②

正确

。

材料

未体现政府对食盐贸易控制权的放弃,也无法体现商人社会地位的提高,故可排除

③④

两项。

8

.

战国

时期,

“

临淄

(

齐国都城

)

之途,车毂击,人肩摩,连衽成帷,举袂成幕,挥汗成雨,农殷人足,志高气扬

”

;唐朝后期出现了

“

扬一益二

”

的现象;明清时期出现了南京等数十座商业城市。这主要说明了

A.

经济重心南移

B.

城市经济功能增强

C.

国内市场扩大

D.

城市规模逐渐扩大

√

解析

答案

解析

由题干中的战国时期齐国都城临淄作为政治、交通和军事中心,唐朝后期的

“

扬一益二

”

是指扬州和益州因为经济原因成为第一、二大城市,明清时期的南京等是商业城市,故由此可以看出城市经济职能随着时间的推移而逐渐增强,故选

B

项

;

题

干没有涉及经济重心南移、国内市场和城市规模,故排除

A

、

C

、

D

三项。

9.

《明太祖实录》载:

“

南雄商人以货入京,至长淮关,吏留而税之,既阅月而货不售。商人讼于官,刑部议吏罪当纪过。上曰:

‘

商人远涉江湖,将以求利,各有所向,执而留之,非人情矣。且纳课于官,彼此一耳。迟留月日而使其货不售,吏之罪也。

’

命杖其吏,追其俸以偿商人。

”

这表明当时

A.

长途贩运受到严厉的排斥

B.

传统抑商政策发生动摇

C.

整顿吏治以改善商业环境

D.

商人社会地位得到提高

√

解析

答案

解析

由题干看,对于南雄商人的诉讼,

“

刑部议吏罪当纪过

”

,而皇帝的态度和意见是

“

命杖其吏,追其俸以偿商人

”

,这说明无论是刑部还是皇帝都主张整顿吏治,以改善商业环境,故选

C

项

;

题

干中没有体现

A

项,

B

、

D

两项与史实不符,故排除

A

、

B

、

D

三项。

1.

重农抑商

该政策是中国历代封建王朝最基本的经济政策,即重视农业,限制工商业的发展。

(1)

政策措施

①

统治者强调农业为本,工商业为末,形成轻视商人的主流价值取向。

②

在土地问题上,采取抑制兼并的政策,防止农民大量破产,稳固农业生产基础。

③

强化户籍管理,限制人口流动。

④

多方面限制商人和商业活动,以国家立法、征收重税、垄断经营等方式打击商人。

考点四 古代中国的经济政策

(2)

松动

①

唐朝中期,重农抑商政策有所松动,朝廷鼓励海上贸易并实行官商分利政策。

②

北宋允许商人中

“

奇才异行者

”

应试,南宋商人及其子弟可以参加科举考试。

③

明清之际,商品经济空前活跃,重农抑商思想受到挑战,出现了

“

工商皆本

”

的思想

。

(3)

影响

①

积极:在封建社会前期,对促进社会经济发展、巩固新兴地主阶级政权起了积极作用。

②

消极:阻碍了国内市场的扩大,影响了自由劳动力的形成和资本的积累,妨碍了工商业的发展;明清时期,阻碍了资本主义萌芽的发展,阻碍了社会发展;从长远来看,不利于商业的持续发展。

2.

禁榷制度

指国家将一些商品纳入国家的管控范围内,由国家来实行专卖的制度。

(1)

禁榷制度的起源与发展

①

禁榷制度起源于春秋时期的齐国,管仲通过实施盐铁专卖制度扩大政府财政收入。

②

汉武帝时,禁榷制度发展最为迅速。汉武帝将盐、铁等纳入国家专营之列。这一政策大大增加了西汉政府的财政收入。

③

宋元明清时期,禁榷范围进一步扩大

。

(2)

影响

①

积极:提高了封建政府的财政收入;限制了世家大族对中央财政的影响,使地方势力在财政上无法与中央抗衡,加强了中央集权。

②

消极:禁榷制度限制了某些行业的发展,这些行业的生产不能按照市场规律来变化,干扰了正常的商业秩序,影响人民对资源的使用;到了封建社会晚期,影响了资本主义的发展。

3.

“

海禁

”

与闭关锁国政策

明清时期,政府厉行

“

海禁

”

,禁止官民私自出海;乾隆以后为维护封建统治,实行闭关锁国政策,严格限制对外贸易。

(1)

原因

自给自足的自然经济的产物;腐朽的封建统治;倭寇侵扰我国东南沿海;新航路开辟后,西方殖民者向东方扩张,侵扰我国东南沿海;

“

天朝上国

”

的观念

。

(2)

影响

①

积极:作为一种消极的防御手段,在一定时期内对外来侵略起到过民族自卫作用。

②

消极:不仅妨碍海外市场的开拓,抑制资本的原始积累,阻碍资本主义萌芽的成长,而且使中国与世界隔绝,中国逐渐落后于世界潮流。

(1)

政治因素:封建土地私有制很难实现社会财富的积累及向商业资本的转化。

“

抑商

”“

闭关锁国

”

政策阻碍了资本主义萌芽的成长,既不能积累财富,也不能拓展海外市场、刺激资本扩张,难以推动工业化。

(2)

经济因素:自给自足的小农经济占主导地位,不利于商品市场的扩大和农产品的真正商品化。

(3)

思想因素:以农立国的经济思想,导致民间资本不能成为工商业资本。

古代农耕经济难以推动社会转型的原因

重点深化

10.(2018·

天津高考

)

清政府官员曾要求外商具结承诺:

“

懔遵钦定新例,不敢夹带鸦片。倘查出本船有一两鸦片,愿将夹带之犯,听凭天朝官宪即行正法,船货全行没官;若查无夹带鸦片,应求恩准照常进埔贸易。良歹分明,情甘帖服。

”

这表明当时

A.

政府对于禁烟态度坚决

B.

禁烟政策得到各国政府公认

C.

鸦片贸易已实现合法化

D.

走私鸦片不再享有治外法权

√

解析

答案

针对训练

解析

A

对:提取材料中的关键信息

“

倘查出本船有一两鸦片

……

听凭天朝

……

正法

”

可知,当时政府对于鸦片严格禁止,禁烟态度坚决

。

B

错:材料体现了清政府对鸦片的态度,没有涉及其他国家对禁烟政策是否认同

。

C

错:材料反映了清政府对鸦片贸易严格禁止的态度

。

D

错:

“

治外法权

”

又称领事裁判权,主要涉及一个国家的司法主权。材料中如果夹带鸦片要受到清朝法律制裁,说明此时列强尚未获得领事裁判权。

11.

费正清在《中国:传统与变迁》中写道:当时

(18

世纪

)

中国经济发展达到饱和点,此时再想创新创业增加投资,不但无利可图,甚或会本钱无归

(

经济学上的

“

边际获利递减率

”

)

;因此富裕人家多不愿其子弟外出

“

开创

”

新天地,而设计使其安守家园,娶妻纳妾之余,抽上大烟,胜于出外生事冒险。材料反映了当时的中国

A.

农耕经济的领先

B

.

自然经济的解体

C.

资本主义的萌芽

D

.

重农抑商的风气

√

解析

答案

解析

由材料

“

当时

(18

世纪

)

中国经济发展达到饱和点,此时再想创新创业增加投资,不但无利可图,甚或会本钱无归

”

可知轻视商业发展,

“

设计使其安守家园

”

表明重视农业生活的稳定性,体现了当时中国的重农抑商风气,故

D

项正确。

12

.

明朝

中后期,福建巡抚许孚远在奏疏中说

“

市通则寇转而为商,市禁则商转而为寇

”

,主张

“

开禁

”

。两年后,明穆宗决定开放月港

(

今福建海澄

)

。依据材料得出

A.

明政府放弃了海禁政策

B.

民间走私得到有效控制

C.

海商海盗斗争初见成效

D.

明朝开禁促进白银内流

√

解析

答案

解析

题干反映了明朝政府面对倭寇之乱屡打不绝的现实,认识到福建巡抚许孚远说的

“

市通则寇转而为商,市禁则商转而为寇

”

的问题,开始调整严禁民间私人海外贸易的政策,可见海商海盗斗争初见成效,故答案选

C

。

根据

“

两年后,明穆宗决定开放月港

(

今福建海澄

)

”

可知明政府实行有限度的开放,排除

A

;

题

干没有提及开禁的效果,排除

B

;

“

白银内流

”

题干也没有体现,排除

D

。

第一,从时间上看,郑和下西洋比欧洲的达

·

伽马、麦哲伦和哥伦布的航海早半个世纪。在规模和航海次数方面,外国与中国是无法比较的。这说明中国人民有足够的能力和胆略征服海洋。

第二,从目的上看,郑和下西洋主要是政治目的,宣扬国威,内容是贡赐贸易,形式是以和平友好交往为主;西欧主要是出于经济目的,侵占海外殖民地,进行资本原始积累。

第三,从影响和后果来看,郑和下西洋增进了中国同亚非国家人民的友谊,促进了经济文化的交流,赏赐式的贸易是违背经济规律的,给明政府造成巨大的经济负担;新航路的开辟,引起了价格革命和商业革命

,

中外关联 郑和下西洋与新航路的

开辟

成为资本原始积累的重要来源,促进了欧洲资本主义的成长和资本主义时代的到来。同时,其规模、影响越来越大,为后来大规模的殖民扩张打下了基础。

13

.

阅读

材料,完成下列要求。

材料一

1877

年,德国著名地理学家李希霍芬在《中国》一书中,把

“

自公元前

114

年至公元

127

年间连接中国与河中以及印度的丝绸贸易的西域道路

”

称为

“

丝绸之路

”

,正式提出了这个概念。此后,德国历史学家阿尔巴特

·

赫尔曼又将丝绸之路的含义延伸到从中国通向遥远西方的道路。丝绸之路以西汉张骞通西域为开端,他采用的东西交通路线就是最早的丝绸之路。公元前

60

年,汉朝在轮台设立西域都护府,领有天山以南地区,陆上丝绸之路东段完全开通。汉武帝以后,还开辟了与南海诸国和印度半岛等地的水上交通线,即近世所说的

“

海上丝绸之路

”

。

针对训练

隋唐时期,两条丝绸之路更加畅通发达。陆上

“

丝绸之路

”

,在宋代大多数时期内都被西夏、吐蕃所阻隔,无复汉唐盛象,海上贸易的重心地位日益巩固。元朝时横跨欧亚的丝绸之路,重新繁荣起来

。

——

摘编自杨宁一《历史学习新视野新知识》

材料二

明代虽然有过永乐年间郑和下西洋的壮举,然而,这七次远航的舰队,并没有在世界大洋航道开拓的历史上留下长远的影响。永乐之后,中国的海疆时开时闭。北方修筑了今天被称为

“

万里长城

”

的边墙。从山海关到今天的厦门,许多地方都在海岸上建筑边墙。而此时西方发生的两件大事是大洋航道的开拓和新大陆的发现。它开拓了无限生机,也引发了这么多罪行。

——

摘编自许倬云《中西文明的对照》

(1)

根据材料一、二并结合所学知识,概括陆上丝绸之路和海上丝绸之路的特点。

试答:

_________________________________________________________

答案

特点

:开拓时间早于新航路开辟;航线长,覆盖亚欧非广大地区;中国占据主导地位;海上丝绸之路逐渐超越陆上丝绸之路;具有和平性质,以经贸和文化交流为主;以中国为中心的东亚文化圈日益扩展;对亚欧非的联系和发展起到了促进作用。

答案

(2)

根据材料二并结合所学知识,指出中西两种远航的结果及其原因。

试答:

________________________________________________________

答案

答案

结果

:郑和下西洋,终因于国无益而成绝响。新航路开辟,促进了欧美为中心的世界市场的形成。原因:中国自然经济占主导,西欧资本主义发展起来;明清实行

“

海禁

”

和闭关政策,西欧实行重商主义;郑和远航目的是宣扬国威,徒费钱粮耗费国力,西欧人则是寻找财富,占有殖民地。

考向命题研析

把握命题考向

找准热考视角

考向一 主干知识迁移

命题点

1

古代中国商品经济的发展

——

宋代农产品的商品化

北宋时,

“

苏、湖、常、秀等州出米浩瀚,常饱数路,漕输京师。自杭、睦以东衢、婺等州,谓之上乡,所产微薄,不了本土所食。里谚云:

‘

上乡熟,不抵下乡一锅粥。

’

盖全仰苏、秀等州商旅贩运以足官私之用。

”

这反映出当时

A.

经济重心南移已经完成

B.

农业生产地域分工扩大

C.

粮食的商品化程度提高

D.

重农抑商取得明显效果

√

解析

答案

解析

材料主要说明北宋时

“

苏、湖、常、秀等州出米浩瀚

”

,也就是这些地区粮食产量高,而

“

自杭、睦以东衢、婺等州,谓之上乡,所产微薄,不了本土所食

”

,也就是这些地方粮食产量低,自杭、睦以东衢、婺等州所需粮食商贩可以从苏、湖、常、秀等州贩运,这说明当时粮食的商品化程度提高,经济重心南移完成是在南宋,故

A

项错误

;

农业

生产地域分工扩大不合题意,故

B

项错误

;

粮食

的商品化程度提高符合题意,故

C

项正确

;

重

农抑商取得明显效果不合题意,故

D

项错误。

命题点

2

商帮对商业发展的重要影响

封建统治者向来推行重本抑末的政策,而民间又对商人冠以

“

奸商

”

的歧视。因而,在那样的年代,商人利用他们天然的乡里、宗族关系联系起来,互相支持。同时,商帮在规避内部恶性竞争、增强外部竞争力的同时,更可以在封建体制内利用集体的力量更好地保护自己。对材料内容理解准确的是

A.

重农抑商政策抑制了商帮的发展

B.

古代商业发展毫无法律保护

C.

商帮的形成有利于商业的发展

D.

商帮可以起到稳定社会秩序的作用

√

解析

答案

解析

“

商帮在规避内部恶性竞争、增强外部竞争力的同时,更可以在封建体制内利用集体的力量更好地保护自己

”

表明商帮的形成有利于商业的发展,故

C

项正确

。

A.

社会垦荒能力

下降

B

.

人口数量不断减少

C.

重农政策有所

改变

D

.

高产农作物的引进

考向二 能力方法渗透

命题点

3

清代中期垦荒耕地面积的变化

读清代中期不同年份记载的垦荒耕地数额

(

单位:亩

)

表。对表中垦荒耕地数变化的原因,分析较为合理的是

√

解析

答案

时间

雍正

十三年

乾隆

十八年

乾隆

二十三年

乾隆

四十九年

嘉庆

十二年

垦荒

耕地数

990 585

971 054

967 140

963 540

961 049

解析

清代雍正、乾隆时期是社会经济较为发达的时代,垦荒能力应该加强,故

A

项

错误;

材料

没有体现人口增减的数据,故

B

项错误

;

古代

的农业政策中没有限制垦荒的政策,故

C

项错误

;

根据

材料可知,垦荒数量不断减少,根据所学,此时社会经济在不断发展,新航路开辟后,原产于美洲的高产作物传入中国,对粮食增长提供了保障,故

D

项正确。

考向三 学术成果创新

命题点

4

井田制下的生产力水平

历史学家认为:井田制

“

必须实行于浅耕农业时代,以浅耕农业,不致因用力多寡而影响收获量的悬殊。若在精耕时代,则沟洫灌溉之利及用力多寡皆足以影响收获的丰歉

”

。提出这种观点的理由是

A.

井田制是一种国有土地制度

B.

井田授予各级贵族世代享用

C.

农民缺乏耕作公田的积极性

D.

铁器牛耕促进了公田的开垦

√

解析

答案

解析

井田制适合于浅耕农业时代不适合于精耕时代,是因为精耕更需要生产者具有积极性,而井田制下劳动者缺乏耕作的积极性,因而使井田制只适合于浅耕时代,故

C

项正确。

命题点

5

唐宋城市风貌变迁所折射的城市功能

有学者研究发现,唐代城市道路功能单纯,主要满足城市交通需要。到了宋代,城市道路的性质发生了变化,两旁分布着各种商店,形成繁华的商业街,成为城市生活的中心,道路宽度缩小,这种情况一直延续到明清。这种变化反映了

A.

手工业发展使商业繁荣

B.

城市经济功能的增强

C.

江南工商业市镇的兴起

D.

城市建筑风格的质变

√

解析

答案

解析

材料无法体现手工业发展使商业繁荣,故

A

项错误

;

据

材料

“

唐代城市道路功能单纯,主要满足城市交通需要。到了宋代,城市道路的性质发生了变化,两旁分布着各种商店,形成繁华的商业街,成为城市生活的中心,道路宽度缩小

”

可知城市经济功能的增强,故

B

项正确

;

材料

未涉及江南工商业市镇的兴起,故

C

项错误

;

材料

未涉及城市建筑风格,故

D

项错误。