- 3.89 MB

- 2021-05-10 发布

第

15

讲 化学实验综合应用

[

最新考纲

]

1

.了解科学探究的基本过程,学习运用以实验和推理为基础的科学探究方法。

2.

了解化学实验是科学探究过程中的一种重要方法。

3.

掌握常见气体的实验室制法

(

包括所用试剂、反应原理、仪器和收集方法

)

。

4.

根据化学实验的目的和要求,能做到:

(1)

设计实验方案;

(2)

正确选用实验装置;

(3)

掌握控制实验条件的方法;

(4)

预测或描述实验现象、分析或处理实验数据,得出合理结论;

(5)

评价或改进实验方案。

5.

以上各部分知识与技能的综合应用。

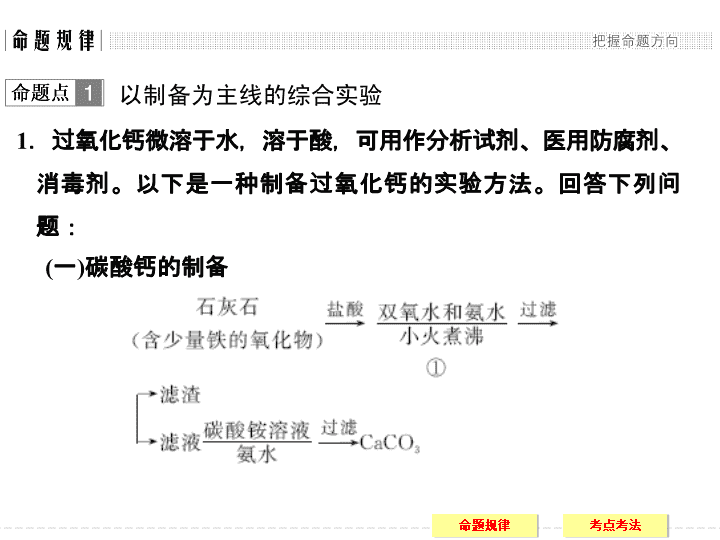

以制备为主线的综合实验

1

.过氧化钙微溶于水,溶于酸,可用作分析试剂、医用防腐剂、消毒剂。以下是一种制备过氧化钙的实验方法。回答下列问题:

(

一

)

碳酸钙的制备

(1)

步骤

①

加入氨水的目的是

________________________

。

小火煮沸的作用是使沉淀颗粒长大,有利于

____________________________________________________

。

(

二

)

过氧化钙的制备

CaCO

3

稀盐酸、煮沸、过滤②

滤液

氨水和双氧水冰浴③

白色结晶

(2)

步骤

②

的具体操作为逐滴加入稀盐酸,至溶液中尚存有少量固体,此时溶液呈

________

性

(

填

“

酸

”

、

“

碱

”

或

“

中

”

)

。将溶液煮沸,趁热过滤。将溶液煮沸的作用是

____________________________

。

(3)

步骤

③

中反应的化学方程式为

_______________________

,

该反应需要在冰浴下进行,原因是

_____________________

。

(4)

将过滤得到的白色结晶依次使用蒸馏水、乙醇洗涤,使用乙醇洗涤的目的是

________

。

(5)

制备过氧化钙的另一种方法是:将石灰石煅烧后,直接加入双氧水反应,过滤后可得到过氧化钙产品。该工艺方法的优点是

___________________________

,

产品的缺点是

________________________________________

。

答案

(1)

调节溶液

pH

使

Fe

3

+

生成

Fe(OH)

3

沉淀 过滤分离

(2)

酸 除去溶液中的

CO

2

(3)CaCl

2

+

2NH

3

·H

2

O

+

H

2

O

2

===CaO

2

↓

+

2NH

4

Cl

+

2H

2

O

或

CaCl

2

+

2NH

3

·H

2

O

+

H

2

O

2

+

6H

2

O===CaO

2

·8H

2

O

↓

+

2NH

4

Cl

温度过高时双氧水易分解

(4)

去除晶体表面水分

(5)

工艺简单,操作方便 纯度较低

以原理、性质探究为主线的综合实验

2

.

(2017·

北京理综,

28

)

某小组在验证反应

“

Fe

+

2Ag

+

===Fe

2

+

+

2Ag

”

的实验中检测到

Fe

3

+

,发现和探究过程如下。向硝酸酸化的

0.05 mol·L

-

1

硝酸银溶液

(pH

≈

2)

中加入过量铁粉,搅拌后静置,烧杯底部有黑色固体,溶液呈黄色。

(1)

检验产物

①

取少量黑色固体,洗涤后,

________________________

(

填操作和现象

)

,证明黑色固体中含有

Ag

。

②

取上层清液,滴加

K

3

[Fe(CN)

6

]

溶液,产生蓝色沉淀,说明溶液中含有

_________________________________________

。

(2)

针对

“

溶液呈黄色

”

,甲认为溶液中有

Fe

3

+

,乙认为铁粉过量时不可能有

Fe

3

+

,乙依据的原理是

______________________

_______________________________________________________ (

用离子方程式表示

)

。针对两种观点继续实验:

①

取上层清液,滴加

KSCN

溶液,溶液变红,证实了甲的猜测。同时发现有白色沉淀产生,且溶液颜色变浅、沉淀量多少与取样时间有关,对比实验记录如下:

(

资料:

Ag

+

与

SCN

-

生成白色沉淀

AgSCN)

序号

取样时间

/min

现象

ⅰ

3

产生大量白色沉淀;溶液呈红色

ⅱ

30

产生白色沉淀;较

3 min

时量少;溶液红色较

3 min

时加深

ⅲ

120

产生白色沉淀;较

30 min

时量少;溶液红色较

30 min

时变浅

②

对

Fe

3

+

产生的原因作出如下假设:

假设

a

:可能是铁粉表面有氧化层,能产生

Fe

3

+

;

假设

b

:空气中存在

O

2

,由于

___________________________

(

用离子方程式表示

)

,可能产生

Fe

3

+

;

假设

c

:酸性溶液中

NO

具有氧化性,可产生

Fe

3

+

;

假设

d

:根据

__________________________________________

__________

现象,判断溶液中存在

Ag

+

,可产生

Fe

3

+

。

③

下列实验

Ⅰ

可证实假设

a

、

b

、

c

不是产生

Fe

3

+

的主要原因。实验

Ⅱ

可证实假设

d

成立。

实验

Ⅰ

:向硝酸酸化的

________

溶液

(pH

≈

2)

中加入过量铁粉,搅拌后静置,不同时间取上层清液滴加

KSCN

溶液,

3 min

时溶液呈浅红色,

30 min

后溶液几乎无色。

实验

Ⅱ

:装置如图,其中甲溶液是

________

,操作及现象是

____________________________________________________

。

(3)

根据实验现象,结合方程式推测实验

ⅰ

~

ⅲ

中

Fe

3

+

浓度变化的原因:

______________________________________

。

解析

(1)

①

黑色固体中有

Ag

和

Fe

,加入过量稀盐酸,铁粉会全部溶解,若仍有黑色固体剩余,则为银;

②

本题是

Fe

2

+

的检验,加入铁氰化钾溶液有蓝色沉淀生成,说明溶液中有

Fe

2

+

。

(3)

ⅰ

中溶液呈红色,且烧杯中有黑色固体,说明发生反应

①

Ag

+

+

Fe

2

+

Fe

3

+

+

Ag

、

②

Fe

3

+

+

3SCN

-

Fe(SCN)

3

;

ⅱ

中反应

①

正向进行,

c

(Fe

3

+

)

增大,

c

(Ag

+

)

减小,平衡

②

正移,红色加深;

ⅲ

中由于铁粉过量,

2Fe

3

+

+

Fe===3Fe

2

+

,

120 min

后

c

(Fe

3

+

)

减小,

②

逆移,溶液红色变浅。

答案

(1)

①

加入过量的稀盐酸,黑色固体部分溶解

(

其它答案合理均可

)

②

Fe

2

+

(2)2Fe

3

+

+

Fe===3Fe

2

+

②

4Fe

2

+

+

O

2

+

4H

+

===4Fe

3

+

+

2H

2

O

溶液产生白色沉淀,且随时间变长,白色沉淀减少,红色加深

③

0.017 mol/L Fe(NO

3

)

3

溶液

Fe(NO

3

)

2

溶液和

KSCN

溶液 如图连接装置,电流计指针偏转,左烧杯中溶液变红色,右烧杯中银棒出现黑色固体

(3)

溶液中存在如下两个平衡:

①

Ag

+

+

Fe

2

+

Fe

3

+

+

Ag

②

Fe

3

+

+

3SCN

-

Fe(SCN)

3

,随着反应

①

的进行,

c

(Fe

3

+

)

增大,平衡

②

正移,溶液红色加深,随后发生反应

2Fe

3

+

+

Fe===3Fe

2

+

,

c

(Fe

3

+

)

减少,平衡

②

逆移,溶液红色变浅

以成分及含量确定为主线的综合实验

3

.

(2017·

课标全国

Ⅰ

,

26)

凯氏定氮法是测定蛋白质中氮含量的经典方法,其原理是用浓硫酸在催化剂存在下将样品中有机氮转化成铵盐,利用如图所示装置处理铵盐,然后通过滴定测量。已知:

NH

3

+

H

3

BO

3

===NH

3

·H

3

BO

3

;

NH

3

·H

3

BO

3

+

HCl===NH

4

Cl

+

H

3

BO

3

。

回答下列问题:

(1)a

的作用是

______________________________________

。

(2)b

中放入少量碎瓷片的目的是

_____________________

。

f

的名称是

________________

。

(3)

清洗仪器,

g

中加蒸馏水,打开

K

1

,关闭

K

2

、

K

3

,加热

b

,蒸气充满管路,停止加热,关闭

K

1

,

g

中蒸馏水倒吸进入

c

,原因是

_____________________

;

打开

K

2

放掉水,重复操作

2

~

3

次。

(4)

仪器清洗后,

g

中加入硼酸

(H

3

BO

3

)

和指示剂,铵盐试样由

d

注入

e

,随后注入氢氧化钠溶液,用蒸馏水冲洗

d

,关闭

K

1

,

d

中保留少量水,打开

K

1

,加热

b

,使水蒸气进入

e

。

①

d

中保留少量水的目的是

____________________________

。

②

e

中主要反应的离子方程式为

________________________

,

e

采用中空双层玻璃瓶的作用是

________________________

。

(5)

取某甘氨酸

(C

2

H

5

NO

2

)

样品

m

克进行测定,滴定

g

中吸收液时消耗浓度为

c

mol·L

-

1

的盐酸

V

mL

,则样品中氮的质量分数为

________%

,样品的纯度

≤

________%

。

4

.

(2017·

课标全国

Ⅱ

,

28)

水中溶解氧是水生生物生存不可缺少的条件。某课外小组采用碘量法测定学校周边河水中的溶解氧。实验步骤及测定原理如下:

Ⅰ

.

取样、氧的固定

用溶解氧瓶采集水样。记录大气压及水体温度。将水样与

Mn(OH)

2

碱性悬浊液

(

含有

KI)

混合,反应生成

MnO(OH)

2

,实现氧的固定。

(3)Na

2

S

2

O

3

溶液不稳定,使用前需标定。配制该溶液时需要的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、试剂瓶和

________

;蒸馏水必须经过煮沸、冷却后才能使用,其目的是杀菌、除

________

及二氧化碳。

(4)

取

100.00 mL

水样经固氧、酸化后,用

a

mol·L

-

1

Na

2

S

2

O

3

溶液滴定,以淀粉溶液作指示剂,终点现象为

___________________________________________________

;

若消耗

Na

2

S

2

O

3

溶液的体积为

b

mL

,则水样中溶解氧的含量为

________ mg·L

-

1

。

(5)

上述滴定完成时,若滴定管尖嘴处留有气泡会导致测定结果偏

________

。

(

填

“

高

”

或

“

低

”

)

解析

本题采用碘量法测定水中的溶解氧的含量,属于氧化还原滴定。

(1)

取水样时,若搅拌水体,会造成水底还原性杂质进入水样中,或者水体中的氧气因搅拌溶解度降低逸出。

(2)

根据氧化还原反应原理,

Mn(OH)

2

被氧气氧化为

MnO(OH)

2

,由此可得方程式

2Mn(OH)

2

+

O

2

===2MnO(OH)

2

。

(3)

一定物质的量浓度溶液的配制还需要容量瓶;加热可以除去溶解的氧气,避免实验结果不准确。

(4)

该实验用硫代硫酸钠标准液滴定

I

2

,因此终点现象为当最后一滴标准液滴入时,溶液由蓝色变为无色,且半分钟内无变化;根据关系式

O

2

~

2MnO(OH)

2

~

2I

2

~

4Na

2

S

2

O

3

可得水样中溶解氧的含量为

[(

ab

×

10

-

3

) mol÷4

×

32 mg·mol

-

1

×

10

3

]÷0.1 L

=

80

ab

mg·L

-

1

。

(5)

终点读数时有气泡,气泡占据液体应占有的体积,会导致所测溶液体积偏小,最终结果偏低。

答案

(1)

避免水底还原性杂质进入水样中

(

或者防止水体中的氧气逸出

)

(2)2Mn(OH)

2

+

O

2

===2MnO(OH)

2

(3)

容量瓶 氧气

(4)

当最后一滴标准液滴入时,溶液由蓝色变为无色,且半分钟内无变化

80

ab

(5)

低

分析评价

题型:填空题

评析:物质制备型综合题常以无机制备、工艺流程制备和有机制备为载体考查仪器的使用,分离和提纯操作,以及实验条件控制等,是高考热点题型;而性质、原理探究、成分确定,常借助物质性质通过元素设计完成,以此考查学生发现问题和解决问题的能力,难度较大。

启示

:

①

实验设计评价能力培养;

②

综合实验题中简答题规范性训练。

高频考点一 制备型实验

[

考点精要

]

1

.

牢记制备实验方案设计要点

2

.

防范制备实验中的

8

大易错操作

(1)

净化、吸收气体及熄灭酒精灯时要防止液体倒吸。

(2)

进行某些易燃易爆实验时要防爆炸

(

如

H

2

还原

CuO

应先通

H

2

,气体点燃前先验纯等

)

。

(3)

防氧化

(

如

H

2

还原

CuO

后要

“

先灭灯再停氢

”

,白磷切割宜在水中进行等

)

。

(3)

优化细节:制备实验应注意防污染、防倒吸、防氧化、防潮解、防爆炸、防挥发等。对于产物要求产率高、易分离、易收集、杂质少、步骤少。

(4)

防吸水

(

实验取用和制取易吸水、潮解、水解的物质宜采取必要措施,以保证达到实验目的。如

NaOH

固体应放在烧杯等玻璃器皿中称量

)

。

(5)

冷凝回流:有些反应中,为减少易挥发液体反应物的损耗和充分利用原料,需在反应装置上加装冷凝回流装置

(

如长玻璃管、冷凝管等

)

。

(6)

易挥发液体产物

(

导出时可为蒸气

)

的及时冷却。

(7)

仪器拆卸的科学性与安全性

(

也从防污染、防氧化、防倒吸、防爆炸、防泄漏等角度考虑

)

。

(8)

其他,如实验操作顺序,试剂加入顺序等。

[

考法指导

]

【典例演示】

醋酸亚铬水合物

{[Cr(CH

3

COO)

2

]

2

·2H

2

O

,相对分子质量为

376}

是一种深红色晶体,不溶于冷水,是常用的氧气吸收剂。实验室中以锌粒、三氯化铬溶液、醋酸钠溶液和盐酸为主要原料制备醋酸亚铬水合物,其装置如图所示,且仪器

2

中预先加入锌粒。已知二价铬不稳定,极易被氧气氧化,不与锌反应。制备过程中发生的相关反应如下:

无机制备实验探究

(

难度系数

☆☆☆

)

Zn(s)

+

2HCl(aq)===ZnCl

2

(aq)

+

H

2

(g)

2CrCl

3

(aq)

+

Zn(s)===2CrCl

2

(aq)

+

ZnCl

2

(aq)

2Cr

2

+

(aq)

+

4CH

3

COO

-

(aq)

+

2H

2

O(l)

===[Cr(CH

3

COO)

2

]

2

·2H

2

O(s)

请回答下列问题:

(1)

仪器

1

的名称是

________

。

(2)

往仪器

2

中加盐酸和三氯化铬溶液的顺序最好是

________(

选下面字母

)

;目的是

____________________________________

_____________________________________________________

。

A

、盐酸和三氯化铬溶液同时加入

B

.先加三氯化铬溶液一段时间后再加盐酸

C

.先加盐酸一段时间后再加三氯化铬溶液

(3)

为使生成的

CrCl

2

溶液与

CH

3

COONa

溶液顺利混合,应关闭止水夹

________(

填

“A”

或

“B”

,下同

)

,打开止水夹

________

。

(4)

本实验中锌粒要过量,其原因除了让产生的

H

2

将

CrCl

2

溶液压入装置

3

与

CH

3

COONa

溶液反应外,另一个作用是

____________________________

。

(5)

已知其它反应物足量,实验时取用的

CrCl

3

溶液中含溶质

9.51 g

,取用的醋酸钠溶液为

1.5 L 0.1 mol·L

-

1

;实验后得干燥纯净的

[Cr(CH

3

COO)

2

]

2

·2H

2

O 9.48 g

,则该实验所得产品的产率为

________(

不考虑溶解的醋酸亚铬水合物

)

。

【解题指导】

第一步:明确实验干什么

以锌粒、

CrCl

3

溶液、

CH

3

COONa

溶液和盐酸为主要原料制备

[Cr(CH

3

COO)

2

]

2

·2H

2

O

。

第二步:分析原理用什么

要得到二价

Cr

,三氯化铬溶液中需要加入还原剂,选择

Zn

做还原剂,发生的反应为:

2CrCl

3

(aq)

+

Zn(s)===2CrCl

2

(aq)

+

ZnCl

2

(aq)

,然后

Cr

2

+

与醋酸钠溶液反应:

2Cr

2

+

(aq)

+

4CH

3

COO

-

(aq)

+

2H

2

O(l)===[Cr(CH

3

COO)

2

]

2

·2H

2

O(s)

。

第四步:产率计算要细算

题目中给了

CrCl

3

和

CH

3

COONa

两个量,注意

CH

3

COONa

是过量的,根据元素守恒即可算出

[Cr(CH

3

COO)

2

]

2

·2H

2

O

的量。

答案

(1)

分液漏斗

(2)C

让锌粒与盐酸先反应产生

H

2

,把装置

2

和

3

中的空气赶出,避免生成的亚铬离子被氧化

(3)B

A

(4)

使锌与

CrCl

3

充分反应得到

CrCl

2

(5)84.0%

【考法训练

1

】

(2016·

浙江理综,

29)

无水

MgBr

2

可用作催化剂。实验室采用镁屑与液溴为原料制备无水

MgBr

2

,装置如图

1

,主要步骤如下:

图

1

步骤

1

三颈瓶中装入

10 g

镁屑和

150 mL

无水乙醚;装置

B

中加入

15 mL

液溴。

步骤

2

缓慢通入干燥的氮气,直至溴完全导入三颈瓶中。

步骤

3

反应完毕后恢复至室温,过滤,滤液转移至另一干燥的烧瓶中,冷却至

0

℃

,析出晶体,再过滤得三乙醚合溴化镁粗品。

步骤

4

室温下用苯溶解粗品,冷却至

0

℃

,析出晶体,过滤,洗涤得三乙醚合溴化镁,加热至

160

℃

分解得无水

MgBr

2

产品。

已知:

①

Mg

与

Br

2

反应剧烈放热;

MgBr

2

具有强吸水性。

②

MgBr

2

+

3C

2

H

5

OC

2

H

5

MgBr

2

·3C

2

H

5

OC

2

H

5

请回答:

(1)

仪器

A

的名称是

________

。

实验中不能用干燥空气代替干燥

N

2

,原因是

____________________________________________________

。

(2)

如将装置

B

改为装置

C(

图

2)

,可能会导致的后果是

___________________________________________________

。

图

2

(3)

步骤

3

中,第一次过滤除去的物质是

________

。

(4)

有关步骤

4

的说法,正确的是

________

。

A

.可用

95%

的乙醇代替苯溶解粗品

B

.洗涤晶体可选用

0

℃

的苯

C

.加热至

160

℃

的主要目的是除去苯

D

.该步骤的目的是除去乙醚和可能残留的溴

(5)

为测定产品的纯度,可用

EDTA(

简写为

Y

4

-

)

标准溶液滴定,反应的离子方程式:

Mg

2

+

+

Y

4

-

===MgY

2

-

①

滴定前润洗滴定管的操作方法是

________________________________

。

②

测定时,先称取

0.250 0 g

无水

MgBr

2

产品,溶解后,用

0.050 0 mol·L

-

1

的

EDTA

标准溶液滴定至终点,消耗

EDTA

标准溶液

26.50 mL

,则测得无水

MgBr

2

产品的纯度是

________(

以质量分数表示

)

。

解析

②

据题意知:

MgBr

2

~

Y

4

-

,

n

(MgBr

2

)

=

n

(Y

4

-

)

=

0.050 0 mol·L

-

1

×

0.026 5 L

=

1.325

×

10

-

3

mol

,

m

(MgBr

2

)

=

1.325

×

10

-

3

mol

×

184 g·mol

-

1

=

0.243 8 g

,无水溴化镁产品的纯度为

0.243 8 g/0.250 0 g

×

100%

=

97.5%

。

答案

(1)

干燥管 防止镁屑与氧气反应,生成的

MgO

阻碍

Mg

与

Br

2

的反应

(2)

会将液溴快速压入三颈瓶,反应过快大量放热而存在安全隐患

(3)

镁屑

(4)BD

(5)

①

从滴定管上口加入少量待装液,倾斜着转动滴定管,使液体润湿内壁,然后从下部放出,重复

2

~

3

次

②

97.5%

物质制备思维流程

【当堂指导】

【考法训练

2

】

(2017·

江苏化学,

21B)

1

-溴丙烷是一种重要的有机合成中间体,沸点为

71

℃

,密度为

1.36 g·cm

-

3

。实验室制备少量

1

-溴丙烷的主要步骤如下:

步骤

1

:在仪器

A

中加入搅拌磁子、

12 g

正丙醇及

20 mL

水,冰水冷却下缓慢加入

28 mL

浓

H

2

SO

4

;冷却至室温,搅拌下加入

24 g NaBr

。

有机制备实验探究

(

难度系数

☆☆

)

步骤

2

:如图所示搭建实验装置,缓慢加热,直到无油状物馏出为止。

步骤

3

:将馏出液转入分液漏斗,分出有机相。

步骤

4

:将分出的有机相转入分液漏斗,依次用

12 mL H

2

O

、

12 mL 5% Na

2

CO

3

溶液和

12 mL H

2

O

洗涤,分液,得粗产品,进一步提纯得

1

-溴丙烷。

(1)

仪器

A

的名称是

________

;加入搅拌磁子的目的是搅拌和

________

。

(2)

反应时生成的主要有机副产物有

2

-溴丙烷和

________

。

(3)

步骤

2

中需向接受瓶内加入少量冰水并置于冰水浴中的目的是

___________________________________________________

。

(4)

步骤

2

中需缓慢加热使反应和蒸馏平稳进行,目的是

____________________________________________________

。

(5)

步骤

4

中用

5% Na

2

CO

3

溶液洗涤有机相的操作:向分液漏斗中小心加入

12 mL 5% Na

2

CO

3

溶液,振荡,

__________________________________________

,静置,分液。

解析

(2)

浓

H

2

SO

4

存在条件下,正丙醇可能发生消去反应生成丙烯,也可能分子间脱水生成正丙醚。

(3)

冰水降低温度,减少

1

-溴丙烷的挥发。

(4)

因正丙醇与

HBr

反应生成

1

-溴丙烷,

HBr

易挥发,缓慢加热,以减少

HBr

的挥发。

答案

(1)

蒸馏烧瓶 防止暴沸

(2)

丙烯、正丙醚

(3)

减少

1

-溴丙烷的挥发

(4)

减少

HBr

挥发

(5)

将分液漏斗下口向上倾斜、打开活塞排出气体

有机物制备解题流程

【当堂指导】

分析制备流程

熟悉重要仪器

依据有机反应特点作答

①

有机物易挥发,反应中通常采用冷凝回流装置,以提高原料的利用率和产物的产率。

②

有机反应通常都是可逆反应,且易发生副反应,因此常使价格较低的反应物过量,以提高另一反应物的转化率和产物的产率,同时在实验中需要控制反应条件,以减少副反应的发生。

③

根据产品与杂质的性质特点,选择合适的分离提纯方法。

高频考点二 探究型综合实验

1

.

解题思路

[

考点精要

]

2

.

探究型实验考查特点

探究型实验主要是对物质反应原理,物质具备的性质去求证,关键是设计出简捷的实验方案,操作简单易行,现象明显,且安全性高。

如:性质验证型实验方案的设计思路

【注意事项】

(1)

在离子检验、气体成分检验的过程中,要严格掌握检验的先后顺序,防止各成分检验过程中的相互干扰。

(2)

若有水蒸气生成,先检验水蒸气,再检验其他成分,如教材中

C

和浓

H

2

SO

4

的反应,产物有

SO

2

、

CO

2

和

H

2

O(g)

,通过实验可检验三种气体物质的存在,但要注意检验

SO

2

、

CO

2

都要通过溶液进行检验,对检验

H

2

O(g)

有干扰。

[

考法指导

]

【典例演示】

某化学兴趣小组制取氯酸钾和氯水并进行有关探究实验。

实验一 制取氯酸钾和氯水

利用如图所示的实验装置进行实验。

综合探究实验

(

难度系数

☆☆

)

(1)

制取实验结束后,取出

B

中试管冷却结晶,过滤,洗涤。该实验操作过程需要的玻璃仪器有

______________________________________________

。

(2)

若对调

B

和

C

装置的位置,

________(

填

“

能

”

或

“

不能

”

)

提高

B

中氯酸钾的产率。

实验二 氯酸钾与碘化钾反应的研究

(3)

在不同条件下

KClO

3

可将

KI

氧化为

I

2

或

KIO

3

。该小组设计了系列实验研究反应条件对反应产物的影响,其中系列

a

实验的记录表如下

(

实验在室温下进行

)

:

试管编号

1

2

3

4

0.20 mol·L

-

1

KI/mL

1.0

1.0

1.0

1.0

KClO

3

(s)/g

0.10

0.10

0.10

0.10

6.0 mol·L

-

1

H

2

SO

4

/mL

0

3.0

6.0

9.0

蒸馏水

/mL

9.0

6.0

3.0

0

实验现象

①

系列

a

实验的实验目的是

_________________________

。

②

设计

1

号试管实验的作用是

__________________________

。

③

若

2

号试管实验现象为

“

黄色溶液

”

,取少量该溶液加入淀粉溶液呈蓝色;假设氧化产物唯一,还原产物为

KCl

,则此反应的离子方程式为

__________________________________

。

实验三 测定饱和氯水中氯元素的总量

(4)

该小组设计的实验方案为:使用如图装置,加热

15.0 mL

饱和氯水试样,测定产生气体的体积。此方案不可行的主要原因是

________________________

。

(

不考虑实验装置及操作失误导致不可行的原因

)

(5)

根据下列资料,为该小组设计一个可行的实验方案

(

不必描述操作过程的细节

)

:

_____________________________

。

资料:

i.

次氯酸会破坏酸碱指示剂;

ⅱ

.

次氯酸或氯气会被

SO

2

、

H

2

O

2

和

FeCl

2

等物质还原成

Cl

-

【解题指导】

该题给出了三个关联不大的实验,解答时需要独立思考。

(4)

在溶液中存在

Cl

2

的重新溶解及

HClO

分解产生

HCl

和

O

2

等,故此方案不可行。

(5)

由于次氯酸会破坏酸碱指示剂,可以利用氯水的强氧化性,首先向该溶液中加入足量的

H

2

O

2

溶液,发生氧化还原反应产生

Cl

-

,

H

2

O

2

被氧化为

O

2

;其次加热除去过量的

H

2

O

2

,冷却;最后加入足量的

AgNO

3

溶液,生成

AgCl

沉淀,称量沉淀的质量,再根据物质的元素组成确定其中含有的氯元素的质量。

【考法训练

1

】

(

训练角度:反应原理探究

)

某校化学兴趣小组探究

SO

2

与

FeCl

3

溶液的反应,所用装置如图所示

(

夹持装置已略去

)

。

(1)

该小组同学预测

SO

2

与

FeCl

3

溶液反应的现象为溶液由棕黄色变为浅绿色,然后开始实验。

步骤

①

配制

1 mol·L

-

1

FeCl

3

溶液

(

未用盐酸酸化

)

,测其

pH

约为

1

,取少量装入试管

A

中,通入

SO

2

气体

FeCl

3

溶液显酸性的原因是

_______________________________

_________________________________________________________________(

用化学用语解释

)

。

若用浓硫酸与

Cu

反应产生

SO

2

,则该反应的化学方程式为

___________________________________________________

。

(2)

当

SO

2

通入

FeCl

3

溶液至饱和时,该小组同学观察到的现象是溶液由棕黄色变为红棕色,没有观察到丁达尔现象。将混合液放置

12

小时,溶液才变成浅绿色。

【查阅资料】

Fe(HSO

3

)

2

+

为红棕色,它可以将

Fe

3

+

还原为

Fe

2

+

;生成

Fe(HSO

3

)

2

+

的反应为可逆反应。解释

SO

2

与

FeCl

3

溶液反应生成红棕色

Fe(HSO

3

)

2

+

的原因:

__________________________

_________________________________(

用化学用语解释

)

。

写出溶液中

Fe(HSO

3

)

2

+

与

Fe

3

+

反应的离子方程式:

__________________________________________________________________________________________________________

。

(3)

为了探究如何缩短红棕色变为浅绿色的时间,该小组同学进行了步骤

②

和步骤

③

的实验。

用铁氰化钾溶液检验步骤

②

和步骤

③

所得溶液中的

Fe

2

+

,其现象为

_____________________________________________

。

(4)

综合上述实验探究过程,可以获得如下实验结论:

a

.

SO

2

与

FeCl

3

溶液反应生成红棕色中间产物

Fe(HSO

3

)

2

+

;

b

.红棕色中间产物转变成浅绿色溶液是一个较慢的过程;

c

.

______________________________________________

。

步骤

②

往

5 mL 1 mol·L

-

1

FeCl

3

溶液中通入

SO

2

气体,溶液立即变为红棕色。微热

3 min

,溶液颜色变为浅绿色

步骤

③

往

5 mL

重新配制的

1 mol·L

-

1

FeCl

3

溶液

(

用浓盐酸酸化

)

中通入

SO

2

气体,溶液立即变为红棕色。几分钟后,发现溶液颜色变成浅绿色

【考法训练

2

】

(

训练角度:性质探究

)

(2016·

北京理综,

28)

以

Na

2

SO

3

溶液和不同金属的硫酸盐溶液作为实验对象,探究盐的性质和盐溶液间反应的多样性。

实验

试剂

现象

滴管

试管

2 mL

0.2 mol·L

-

1

Na

2

SO

3

溶液

饱和

Ag

2

SO

4

溶液

Ⅰ

.

产生白色沉淀

0.2 mol·L

-

1

CuSO

4

溶液

Ⅱ

.

溶液变绿,继续滴加产生棕黄色沉淀

0.1 mol·L

-

1

Al

2

(SO

4

)

3

溶液

Ⅲ

.

开始无明显变化,继续滴加产生白色沉淀

a

.将对比实验方案补充完整。

步骤一:

步骤二:

________________(

按上图形式呈现

)

。

b

.假设

ⅱ

成立的实验证据是

________________________

。

(4)

根据实验,亚硫酸盐的性质有

______________________

。

盐溶液间反应的多样性与

_________________________

有关。

探究型实验答题过程中

“

四大易错点

”

(1)

评价实验过程中忽视反应条件设置与控制;回答问题时遗漏某一限制条件;易造成想当然或默认某些条件等错误。

(2)

实验探究中易将待探究的结果当成已知内容进行设计,造成明确的探究指向。

(3)

实验探究过程中提出的假设不够完整,遗漏某种情况;有时也会在方案设计中遗漏某一种可能,造成方案不完整,或非此即彼的情况。

(4)

实验设计思路中从已知数据中找不到合理的规律,无法将综合实验解答完整。

【当堂指导】

高频考点三 定量测量型实验

掌握定量测量型实验数据的

4

种测定方法

(1)

沉淀法

先将某种成分转化为沉淀,然后称量纯净、干燥的沉淀的质量,再进行相关计算。

(2)

测气体体积法

对于产生气体的反应,可以通过测定气体体积的方法测定样品纯度。

[

考点精要

]

①

常见测量气体体积的实验装置

②

量气时应注意的问题

a

.量气时应保持装置处于室温状态。

b

.读数时要特别注意消除

“

压强差

”

,保持液面相平还要注意视线与液面最低处相平。如上图

(

Ⅰ

)(

Ⅳ

)

应使左侧和右侧的液面高度保持相平。

(3)

测气体质量法

将生成的气体通入足量的吸收剂中,通过称量实验前后吸收剂的质量,求得所吸收气体的质量,然后进行相关计算。

(4)

滴定法

即利用滴定操作原理,通过酸碱中和滴定、沉淀滴定和氧化还原反应滴定等获得相应数据后再进行相关计算。

[

考法指导

]

【典例演示】

某小组以

CoCl

2

·6H

2

O

、

NH

4

Cl

、

H

2

O

2

、浓氨水为原料,在活性炭催化下,合成了橙黄色晶体

X

。为确定其组成,进行如下实验。

①

氨的测定:精确称取

w

g X

,加适量水溶解,注入如图所示的三颈瓶中,然后逐滴加入足量

10% NaOH

溶液,通入水蒸气,将样品液中的氨全部蒸出,用

V

1

mL

c

1

mol·L

-

1

的盐酸标准溶液吸收。蒸氨结束后取下接收瓶,用

c

2

mol·L

-

1

NaOH

标准溶液滴定过剩的

HCl

,到终点时消耗

V

2

mL NaOH

溶液。

定量测量型实验

(

难度系数

☆☆☆

)

②

氯的测定:准确称取样品

X

,配成溶液后用

AgNO

3

标准溶液滴定,

K

2

CrO

4

溶液为指示剂,至出现淡红色沉淀不再消失为终点

(Ag

2

CrO

4

为砖红色

)

。

回答下列问题:

(1)

装置中安全管的作用原理是

_____________________

。

(2)

用

NaOH

标准溶液滴定过剩的

HCl

时,应使用

________

式滴定管,可使用的指示剂为

________

。

(3)

样品中氨的质量分数表达式为

_____________________

。

(4)

测定氨前应该对装置进行气密性检验,若气密性不好测定结果将

________(

填

“

偏高

”

或

“

偏低

”

)

。

【考法训练】

高锰酸钾是一种用途广泛的强氧化剂,实验室制备高锰酸钾所涉及的化学方程式如下:

请回答下列问题:

(1)MnO

2

熔融氧化应放在

________

中加热。

(

填仪器编号

)

①

烧杯

②

瓷坩埚

③

蒸发皿

④

铁坩埚

(2)

在

MnO

2

熔融氧化所得产物的热浸取液中通入

CO

2

气体,使

K

2

MnO

4

歧化的过程在如图装置中进行,

A

、

B

、

C

、

D

、

E

为旋塞,

F

、

G

为气囊,

H

为带套管的玻璃棒。

①

为了能充分利用

CO

2

,装置中使用了两个气囊。当试管内依次加入块状碳酸钙和盐酸后,关闭旋塞

B

、

E

,微开旋塞

A

,打开旋塞

C

、

D

,往热

K

2

MnO

4

溶液中通入

CO

2

气体,未反应的

CO

2

被收集到气囊

F

中。待气囊

F

收集到较多气体时,关闭旋塞

________

,打开旋塞

________

,轻轻挤压气囊

F

,使

CO

2

气体缓缓地压入

K

2

MnO

4

溶液中再次反应,未反应的

CO

2

气体又被收集在气囊

G

中。然后将气囊

G

中的气体挤压入气囊

F

中,如此反复,直至

K

2

MnO

4

完全反应。

②

检验

K

2

MnO

4

歧化完全的实验操作是

____________________________________________________

。

(3)

将三颈烧瓶中所得产物进行抽滤,将滤液倒入蒸发皿中,蒸发浓缩至

________

,自然冷却结晶,抽滤,得到针状的高锰酸钾晶体。本实验应采用低温烘干的方法来干燥产品,原因是

________________________________________________

_________________________________________________

。

答案

(1)

④

(2)

①

AC

BDE

②

用玻璃棒蘸取三颈烧瓶内的溶液点在滤纸上,若滤纸上只有紫红色痕迹,无绿色痕迹,则表明反应已歧化完全

(3)

溶液表面出现晶膜为止 高锰酸钾晶体受热易分解

(4)87.23%

偏小

【当堂指导】

定量测定型实验题的解题流程

一、巧审题,明确实验目的、原理

实验原理可从题给的化学情境

(

或题目所给的实验目的

)

并结合元素化合物的有关知识获取。在此基础上,依据可靠性、简捷性、安全性的原则,确定符合实验目的、要求的实验方案

二、想过程,理清操作先后顺序

根据由实验原理所确定的实验方案中的实验过程,确定实验操作的方法和步骤,把握各实验步骤的要点,理清实验操作的先后顺序

三、看准图,分析装置或流程作用

若题目中给出装置图,在分析解答过程中,要认真细致地分析图中的各部分装置,并结合实验目的和原理,确定它们在实验中的作用

四、细分析,得出正确的实验结论

在定性实验的基础上研究量的关系,根据实验现象和记录的数据,对实验数据进行筛选,通过分析、计算、推理等确定有关样品含量及化学式

硫酸铜是一种应用极其广泛的化工原料。铜不能与稀硫酸直接反应,某化学兴趣小组将适量浓硝酸分多次加入铜粉与稀硫酸的混合物中,加热使之反应完全,通过蒸发、结晶得到硫酸铜晶体

(

装置如图

1

、

2

所示

)

。

[

模型示例

]

(1)

图

1

烧瓶中发生反应的离子方程式为

__________________

___________________________________________________

。

(2)

图

2

是图

1

的改进装置,其优点有:

①

________

;

②

________

。

(3)

为符合绿色化学的要求,该小组进行如下设计:

方案

1

:以空气为氧化剂。将铜粉在仪器

B

中反复灼烧,使铜与空气充分反应生成氧化铜,再将氧化铜与稀硫酸反应。

方案

2

:将空气或氧气直接通入铜粉与稀硫酸的混合物中,发现在常温下几乎不反应。向混合物中加

FeSO

4

溶液或

Fe

2

(SO

4

)

3

溶液,即发生反应。反应完全后向其中加物质甲调节

pH

至

3

~

4

,产生

Fe(OH)

3

沉淀,过滤、蒸发、结晶,滤渣做催化剂循环使用。

[

已知

Fe(OH)

3

和

Cu(OH)

2

完全沉淀时的

pH

分别为

3.7

、

6.4]

请回答下列问题:

①

方案

1

中仪器

B

的名称是

________

。

②

方案

2

中物质甲是

________(

填字母

)

。

a

.

CaO b

.

CuCO

3

c

.

CaCO

3

以加入

FeSO

4

为例,用离子方程式解释反应发生的原因:

____________________________________________________

。

方案

3

:将

3.2 g

铜丝放入

45 mL 1.5 mol/L

的稀硫酸中,控温在

50

℃

。加入

18 mL 10%

的

H

2

O

2

溶液,反应

0.5

小时后,升温到

60

℃

,持续反应

1

小时后,过滤、蒸发、结晶、减压抽滤后,用少量

95%

的酒精淋洗后晾干,得

10.6 g CuSO

4

·5H

2

O

。

③

上述三种方案中,更符合绿色化学理念的是

________(

填

“

方案

1

”“

方案

2

”

或

“

方案

3

”

)

,理由是

__________________。

[

分析建模

]

1

.设计流程

2

.评价方向

(3)

①

高温灼烧固体应在坩埚中进行,方案

1

将铜粉在坩埚中反复灼烧。

②

由于溶液酸性较强,欲使

Fe

3

+

沉淀,需加入某种试剂减小

H

+

浓度,但又不能引入新杂质。

CaO

能减小

H

+

浓度,但引入钙离子,

a

项错误;

CuCO

3

能减小

H

+

浓度,过量的

CuCO

3

可以过滤除去,不引入新杂质,

b

项正确;

CaCO

3

引入钙离子,

c

项错误。

③

上述三种方案中,更符合绿色化学理念的是方案

3

,理由是方案

1

需要灼烧,消耗能源多;方案

2

所得产品中含有杂质;方案

3

几乎不产生有害气体,且所得产品纯度较高。

(1)

该兴趣小组设计实验对上述反应中生成盐的成分进行探究。他们提出如下假设,请你根据氧化还原反应的规律,完成假设二和假设三。

[

当堂应用

]

假设一:生成的盐是

K

2

S

和

K

2

SO

3

。

假设二:生成的盐是

________

。

假设三:生成的盐是

K

2

SO

3

和

K

2

SO

4

。

请评价该兴趣小组假设三的合理性:

________(

填

“

合理

”

或

“

不合理

”

)

,原因是

_________________________________

___________________________________________________

。

(2)

请你设计实验验证上述假设一,完成表中内容。除了硫粉与热的

KOH

溶液之外,可供选择的药品还有稀硝酸、稀盐酸等。已知:

6H

+

+

SO

+

2S

2

-

===3S

↓

+

3H

2

O

。

实验方案

(

不要求写出具体操作过程

)

预期实验现象和结论

(3)

兴趣小组通过改变硫粉的质量,得出生成钾盐的质量与硫粉质量的变化关系如图所示。有人据此得出结论:生成的盐一定是

K

2

S

和

K

2

SO

3

的混合物。请你根据计算结果指出该结论是否正确:

______________________________________________

__________________________________________________

。

答案

(1)K

2

S

和

K

2

SO

4

不合理

S

与

KOH

的反应属于歧化反应,

S

的化合价应该一部分升高,一部分降低,不可能化合价均升高

(2)

实验方案

(

不要求写出具体操作过程

)

预期实验现象和结论

在反应液中加入足量的稀盐酸

若溶液变浑浊且没有气体逸出,则假设一成立;若溶液中有气体

(H

2

S)

逸出,则假设一不成立,假设二成立

总结:实验题中的

“

答题规范

”

(1)

规范书写试剂名称。

(2)

规范书写装置中试剂的用途。如

①

除杂装置:除去

(

或吸收

)

××

杂质,防止干扰

(

影响

)

;除去

××

中的杂质,以免影响测量结果。

②

尾气吸收装置:吸收

××

气体,防止污染空气。

(3)

物质检验、鉴别题的描述:

取样,加入

××

试剂,若有

××

现象,则有

××

物质;否则,没有

××

物质。

(4)

规范书写实验现象描述:如

“

颜色由

××

变成

××

”“

液面上升或下降

(

形成液面差

)

”“

溶液变浑浊

”

等。

(5)

规范书写实验方法。

用试管取

(

收集

)

少量

(

适量

)

××

滴加

(

放、伸

)

××

,若

××

则

××

(

或出现

××

现象,证明

××

)

。

(6)

规范书写实验操作目的、原因、理由方法。

答题思路:这样做有什么好处、不这样做有什么影响。

好处:直接作用是

……

根本目的是

……

“

坏处

”

:如果

(

不这样

)

……

那么会

(

怎样

)

。