- 536.00 KB

- 2021-05-08 发布

2020

届高考

历史二轮复习

专题篇

高频考点:

1

、新中国初期经济建设的发展与曲折

2

、经济体制改革与社会主义市场经济体制的建立

3

、对外开放格局的的初步形成

4

、建国以来的重大科技成就

5

、“百花齐放、百家争鸣”

6

、教育的发展

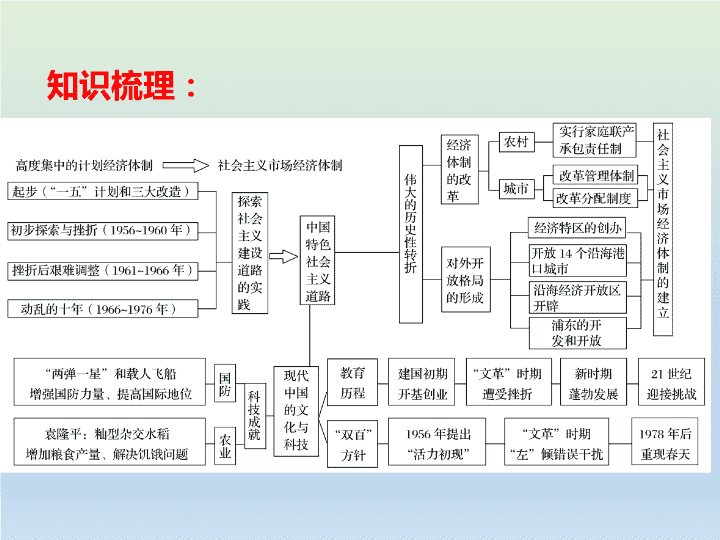

知识梳理:

基础巩固:

1

、社会主义建设的起步

(

1

)背景:帝国主义的长期掠夺和国民政府的肆意搜刮,加上多年战争破坏,致使国民经济全面崩溃。

(

2

)国民经济恢复:

1949-1952

年。

(

3

)一五计划(

1953-1957

年):优先发展重工业,在其实行期间,鞍山钢铁公司三大工厂、长春第一汽车制造厂、沈阳机床厂和飞机制造厂等先后建成投产。我国开始改变工业落后面貌,为社会主义工业化奠定了初步基础。

(

4

)三大改造(

1953-1956

年):对农业、手工业、资本主义工商业进行改造,建立生产合作社,实行全行业公私合营。生产资料私有制变为社会主义公有制,社会主义经济体系在中国基本建立起来。

经济建设的发展与曲折

2

、探索与失误

(

1

)中共八大:

1956

年,中共八大在北京召开。党和人民当前的主要任务,是集中力量把我国尽快地从落后的农业国变为先进的工业国。这次大会是对我国建设社会主义道路的一次成功探索,但并未能坚持下来。

(

2

)

1958

年,中共八大二次会议提出“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”的总路线。

(

3

)大跃进:“大跃进”片面要求大办工业、大办农业。反映了广大人民迫切要求改变我国经济落后面貌的愿望,但忽视了客观经济规律。

(

4

)人民公社化运动:在“大跃进”运动进入高潮时,中央政治局又通过在农村建立人民公社的决议。

(

5

)影响:“大跃进”和“人民公社化”运动违背了经济发展的客观规律和超越了历史发展阶段,导致国民经济出现混乱。

1959—1961

年,我国出现了建国以来最严重的经济困难。

3

、国民经济的调整与劫难

(

1

)八字方针:面对严重经济困难,中共中央对国民经济实行“调整、巩固、充实、提高”方针。从

1962

年起,经济逐步得到恢复和发展。到

1965

年,国民经济调整任务基本完成。

(

2

)劫难:

1966

年,“文化大革命”爆发。不久,这场动乱由思想文化领域、政治领域扩展到经济领域。国民经济受到严重影响。

(

3

)调整:

①周恩来的调整:

1971

年,周恩来主持中央日常工作,着手恢复调整国民经济。到

1973

年,国民经济出现复苏局面。

②邓小平的调整:

1975

年,邓小平主持中央日常工作,明确提出全面整顿的思想,并采取有效措施,使国民经济呈现迅速回升状态

。

从计划经济到市场经济

1

、十一届三中全会

(

1

)召开:

1978

年

12

月,中国共产党十一届三中全会在北京召开。

(

2

)内容

①重新确立了解放思想、实事求是的马克思主义思想路线;

②抛弃了“以阶级斗争为纲”的“左”倾错误方针;

③作出把党和国家工作的重点转移到社会主义现代化建设上来的战略决策;④确定今后党和国家的工作要以经济建设为中心;

⑤我国的改革开放从此拉开序幕。

(

3

)意义:十一届三中全会是新中国历史上的重大转折,成为实行改革开放和开辟中国特色社会主义道路的起点。

2

、家庭联产承包责任制(农村):

1978

年,安徽、四川一些农村,开始实行包产到组、包产到户的农业生产责任制。这种责任制使农民有了生产和分配的自主权,克服过去分配中的平均主义弊端,极大调动了农民的生产积极性。

3

、国有企业改革(城市):在管理体制上,实行政企分开,简政放权,使企业成为自主经营、自负盈亏的社会主义商品生产者和经营者。在所有制上,变单一的公有制经济为以公有制经济为主体、多种所有制经济共同发展。在分配上,实行以按劳分配为主、多种分配方式并存的分配制度。通过改革,调动了各方面的积极性,企业有了竞争机制,增强了活力,经济得到快速发展,效益显著提高。

4

、社会主义市场经济的建立

①1992

年初,邓小平“南方谈话”,提出要搞好社会主义的市场经济。

②1992

年

10

月,中共十四大召开。会议明确提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。

③1993

年,中共十四届三中全会,确立了我国社会主义市场经济体制的基本框架。

④1997

年,中共十五大进一步完善了社会主义市场经济理论,提出以公有制为主体、多种所有制经济共同发展。这是我国社会主义初级阶段的一项基本经济制度。

⑤到

21

世纪初,社会主义商品市场体系基本建立。

1

、经济特区:十一届三中全会后,开放深圳、珠海、汕头、厦门为我国第一批经济特区。

1988

年,中国设立海南省,划出海南岛设置海南经济特区。

2

、沿海经济开放区:

1984

年,国家决定开放天津、上海、福州、广外

[

等

14

个沿海港口城市。

1985

年以后,长江三角洲、珠江三角洲、闽东南地区和环渤海地区又相继开辟为沿海经济开放区。到

1992

年,沿海经济开放区已从南到北连成片,形成了沿海经济开放地带。

3

、浦东开发区:

1990

年,中央政府决定以浦东开发开放为龙头,进一步开放长江沿岸城市,尽快把上海建成为国际经济、金融、贸易中心之一,带动长江三角洲和整个长江流域经济的新飞跃。

4

、对外开放格局:经过二十多年的改革开放,我国已形成经济特区、沿海开放城市、沿海开放区、沿江开放港口城市、沿边开放城镇、内地省会开放城市的开放体系。这个体系的形成,标志我国全方位、多层次、宽领域的对外开放格局的初步形成。

对外开放格局的初步形成

1

、两弹一星:

1964

年,中国第一颗原子弹爆炸成功,中国自行设计制造的中近程导弹试验成功;

1970

年,随着我国第一颗人造地球卫星“东方红一号”的发射成功。

2

、载人航天:

1970

年,

《

东方红

》

乐曲随着卫星响彻宇宙,中国开始进入航天时代;

1999

年起,“神舟”号飞船在经过

4

次无人飞行成功试验后,于

2003

年

10

月

15

日载着宇航员杨利伟升上了太空,经过

21

小时的飞行,成功返回地面。

3

、杂交水稻:

1973

年,袁隆平选育出杂交水稻新品种

——

南优

2

号。这种水稻单产一般比常规稻增产

20%

左右,大大提高了中国的水稻产量,也被认为有助于解决未来世界性饥饿问题。 袁隆平是在世界上成功利用水稻杂交优势的第一人。

4

、计算机技术:

1983

年,中国成功研制出第一台每秒运算速度上亿次的计算机,定名为“银河一

I

号”。

5

、生物技术:

1965

年,人工合成结晶牛胰岛素在中国首次实现,开辟了人工合成蛋白质的时代。此外,中国还积极参与人类基因的研究。

建国以来的重大科技成就

“百花齐放,百家争鸣”

1

、双百方针:

1956

年春,毛泽东正式提出 “百花齐放,百家争鸣”的方针,即艺术问题上“百花齐放”,学术问题上“百家争鸣”。“双百”方针提出后,科学技术和文学艺术领域出现了百花齐放、百家争鸣的繁荣景象。

2

、曲折:“双百”方针并未能坚持贯彻下去。由于政治运动的扩大化,特别是“文化大革命”的到来,一些学术问题被当成政治问题,甚至上升为阶级斗争问题。许多知识分子受到了伤害,文艺园地百花凋零。自然科学和社会科学的研究也受到很大影响。

3

、文艺的春天:“文革”结束后,邓小平指出,我们的文艺属于人民,要为人民服务,为社会主义服务。他还强调坚持贯彻“双百”方针,对我国发展科学文化具有重要意义;

20

世纪

80

年代初,中共中央提出加强社会主义精神文明建设,以“五讲”“四美”

①

为内容的精神文明建设开展起来;出现了以反映“文化大革命”为主题的“反思文学”“伤痕文学”。文学艺术创作欣欣向荣。

现代中国教育的发展

1

、奠基:

1949

年底,第一次全国教育工作会议召开,成功地将半殖民地半封建教育,改变为沿着社会主义方向前进的新中国的人民教育;进入全面建设社会主义时期,确定了全面发展的教育方针;为满足经济发展对人才的大量需求以及青年们强烈的求学欲望,在发展全日制学校教育的同时,建立起半工半读的学校教育制度。 经过十几年的努力,我国逐步形成比较完整的国民教育体系。

2

、动乱:“文化大革命”开始后,教育战线一片混乱;

1966

年夏,高考制度被废止;

70

年代初,大学教育水平大幅下降。“文化大革命”使中国教育事业受到极大破坏,各行各业专门人才缺乏,整个民族文化素质大大下降。

3

、复兴:“文革”结束后,邓小平全面整顿教学秩序,恢复中断十年的高考制度;改革开放时期,提出实行“科教兴国”发展战略;

20

世纪

80

年代,邓小平提出“三个面向”的指导方针,教育改革的步伐加快;大力普及九年义务教育,制定了

《

义务教育法

》

;

20

世纪

90

年代,,国家着手实施发展高等教育的“

211

工程”计划,一批重点高校和重点实验室迅速发展壮大;社会力量办学也应运而生,启动了“希望工程”;在西部大开发的形势下,国家加大西部地区教育发展的力度,并大力推动少数民族地区教育的发展。

专题要旨

●第一个五年计划的完成,为中国社会主义工业化建设奠定了初步基础。

●三大改造的完成,使生产资料私有制变为社会主义公有制,社会主义经济体系在中国基本建立。

●大跃进,人民公社化运动,特别是“文化大革命”,使中国的经济建设发展遭到严重挫折。

●十一届三中全会确定以经济建设为中心,实行改革开放。

●以家庭联产承包责任制和国有企业改制为主要形式的经济体制改革,使我国国民经济迅速发辰。

●我国经济体制改革的目标是建血社会主义市场经济体制。

●创办深圳等经济特区是我国迈出对外开放的第一步。

●以经济特区为突破口,开放沿海地区,再到内地。由点到面,由沿海到内地,我国对外开放格局逐步形成。

●上海浦东的开发和开放, 是中国

20

世纪

90

年代改革开放的重点和标志。

●“两弹一星”和载人航天使中国的国防能力大大增强。

●袁隆平杂交水稻的研究成果,大大提高了中国的水稻产量,为世界农业科技作出重大贡献。

●计算机的应用加速了国家的信息化发展。

●“双百”方针的提出,使中国科学技术和文学艺术领域出现了繁荣景象。

●“文化大革命”导致文艺园地百花凋零。

●“文革”结束,中国文艺再次呈现丰富多彩的繁荣局面。

●新中国的人民教育,为中国的社会主义事业培养了大量建设人才。

●“文革”给中国教育事业带来严重破坏。“文革”结束后,中国教育重新获得生机。“科教兴国”战略极大推动着中国教育的持续发展。

考点模拟

:

答案及解析:

答案:

A

解析:理解“过渡时期”是指

1949

年新中国成立到

1956

年社会主义改造完成这一段时期

,

据此选

A

项。

1

、下列几组词汇

,

最能准确反映“过渡时期”这一特殊时代的是

( )

A.

工业化 抗美援朝 三大改造

B.“

一边倒” 人民公社 另起炉灶

C.“

大跃进” 两弹一星 和平共处

D.

合作化 求同存异 三个面向

A

2

、中共八届九中全会决议提出

:“1961

年应适当地缩小基本建设规模

,

调整发展的速度

,

在已有的胜利的基础上

,

采取调整、巩固、充实和提高的方针。”“缩小基本建设规模、调整发展速度”的实质是

( )

A.

反思中共八大所确定的国内主要矛盾

B.

促进经济综合平衡发展

C.

纠正国民经济建设中的

“

左

”

倾错误

D.

缓解产能严重过剩现象

答案及解析:

答案:

C

解析:材料“调整、巩固、充实和提高

……

缩小基本建设规模、调整发展速度”反映了八字方针对国民经济的调整

,

结合所学知识可知

,

由于大跃进等经济建设中的“左”倾错误

,

导致国民经济严重问题

,

故党中央提出八字方针纠正国民经济建设中的“左”倾错误

,

故

C

正确

;

中共八大所确定的国内主要矛盾的论断符合当时中国国情

,

不需要反思

,

故

A

错误

;“

促进经济综合平衡发展”也属于中共八大

,

不符合题意

,

故

B

错误

;

材料主旨并不是强调缓解产能严重过剩现象

,

而是说明对经济建设中的“左”倾错误的纠正

,

故

D

错误。

C

3

、 瞒产私分

,

在互助组时期便已存在

,

但还仅仅是个别现象。

1959

年之后

,

农民的瞒产私分渐成扩大之势

,

变得越来越严重口这一变化的主要原因是

( )

A.

自然灾害严重威胁农民生存

B.

反“右”斗争扩大影响政局稳定

C.

农民集体主义意识较为淡薄

D.

生产组织形式调整漠视农民利益

答案及解析:

答案:

D

解析:根据所学

,1958

年实行大跃进和人民公社化运动

,

在农村实行公社化运动

,

实行平均主义大锅饭

,

提高公有化程度

,

无偿调用农民的劳动成果

,

损害了农民的利益

,

引起农民的不满

,

导致材料中出现“农民的瞒产私分渐成扩大之势”

,

因此

D

项正确

; A

项与农民瞒产私分无直接关系

,

故排除

;

材料主要体现的是农村经济问题

,

故

B

项与材料无关

,

排除

; C

项只是表现

,

不是原因

,

故排除。 故选

:D

。

D

4

、

《

平凡的世界

》

中有这样一段描述

:1976

年孙少安因给社员分自留地受到公社批判

,

无奈的一声长叹

,

只得迈开两条壮实的长腿走向前去

……

痛苦

,

烦恼

,

迷茫

,

他的内心像洪水一般泛滥。一切都太苦了

,

太沉重了

,

他简直不能再承受生活如此的重压。

造成孙少安痛苦的最主要原因是

( )

A.

经济体制的严重弊端

B.

理想与现实的巨大反差

C.

精神生活的极度空虚

D.

经济与政治的双重压力

答案及解析:

答案:

A

解析:根据题干材料“

1976

年孙少安因给社员分自留地受到公社批判”可知

,

当时是在计划经济体制下

,

农村建立的是人民公社

,

它严重挫伤了人们生产的积极性

,

故选

A

项。

A

5

、下图反映了

20

世纪

60

年代至

90

年代我国国内生产总值的变化情况。据此分析

,20

世纪

90

年代我国经济快速增长的主要原因是

(

)

A.

城市经济体制改革的全面展开

B.

社会主义市场经济体制的建立

C.

对计划与市场的认识不断深化

D.

自负盈亏分配管理制度的确立

答案及解析:

答案:

C

解析:结合材料信息可知,

1990

年至

1996

年我国国内生产总值增速明显,这与

1992

年邓小平“南方讲话”、中共十四大提出建立社会主义市场经济体制的改革目标息息相关,

C

项正确,

B

项错误。城市经济体制改革全面展开开始于

1984

年以后,这不是

20

世纪

90

年代我国经济快速增长的主要原因,排除

A

项;

D

项不是

20

世纪

90

年代我国经济快速增长的主要原因,排除。

C

6

、邓小平曾如此解释中国对外开放格局

:“

为什么我考虑深圳开放

?

因为它对着香港

;

开放珠海

,

是因为它对着澳门

;

浦东就不一样了

……”

浦东开发的主要背景是

( )

A.

东欧剧变、苏联解体

,

世界政治格局向多极化发展

B.

亚太经济合作组织的发展

,

环太平洋经济圈崛起

C.

中共十四大召开

,

确定建立社会主义市场经济体制

D.

中国加入世界贸易组织

,

积极融入经济全球化潮流

答案及解析:

答案:

B

解析:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力

,1990

年底

,

中国决定实行上海浦东新区的开放

,

其开放的背景是建立在亚太经济合作组织

(1989

年

)

的成立的基础之上的

,

答案选

B,A

发生在

1991

年

,C

项出现在

1992

年

,D

发生在

2001

年

,A C D

三项不可能成为浦东开放的背景。

B

7

、

2018

年

5

月

21

日

,

我国嫦娥四号探月任务迈出了第一步

——

中继通信卫星“鹊桥号”在西昌卫星发射中心升空

,

见证了中华民族航天史上的又一次壮美腾飞。

下列“中华民族航天史”上的成就按时间先后排序正确的是

( )

①第一颗试验通信卫星成功发射

②成功发射“神舟

5

号”载人宇宙飞船

③第一颗实用通信广播卫星升空

④第一颗人造地球卫星“东方红一号”

A.④③①② B.③①②④ C.④①③② D.③④①②

答案及解析:

答案:

C

解析:第一颗试验通信卫星成功发射于

1984

年

,“

神舟

5

号”载入宇宙飞船成功发射于

2003

年

,

第一颗实用通信广播卫星成功发射于

1986

年“东方红一号”人造地球卫星成功发射于

1970

年

,

故选

C

项。

C

8

、下列关于“百花齐放

,

百家争鸣”方针的叙述

,

不正确的是

( )

A.

百花齐放是针对文学艺术的不同风格而言

B.

百家争鸣是针对科学上的不同学派而言

C.“

百花齐放

,

百家争鸣”是一个暂时性的方针

D.

这一方针在贯彻过程中留下了深刻的经验和教训

答案及解析:

答案:

C

解析:“百花齐放

,

百家争鸣”具体地说就是在文艺创作上

,

允许不同风格、不同流派、不同题材、不同手法的作品同时存在

.

自由发展

:

在学术理论上

,

提倡不同学派、不同观点互相争鸣

.

自由讨论。

A

、

B

、

D

三项表述均正确

:“

双百”方针是发展社会主义文化的基本方针

,

应长期坚持

.

故

C

项错误

,

符合题意。

C

9

、新中国成立之初

,

全国各高校遵照中央政府要求开设公共必修课

,

恩格斯所著

《

劳动在从猿到人转变过程中的作用

》

成为指定教科书

,

文化部还举办了以“从猿到人”等为宣传主题的大型科学知识展览会。其主要目的是

( )

A.

构建与国家政权相适应的意识形态

B.

确立马克思主义在全党的指导地位

C.

用科学文化知识破除封建迷信思想

D.

探索引导宣传舆论工作的全新形式

答案及解析:

答案:

A

解析:本题主要考查新中国的教育。从材料看

,

中华人民共和国成立之初

.

全国各高校开设的必修课以恩格斯的著作为教科书

•

文化部举办的科学知识展览会以恩格斯的理论为主题

.

主要目的都是加强宣传马克思主义特别是唯物主义理论

.

扩大马克思主义的影响

.

所以

A

项符合题意。

A