- 1.61 MB

- 2021-04-29 发布

专题

27

借助核心素养破解浙考选择题

必

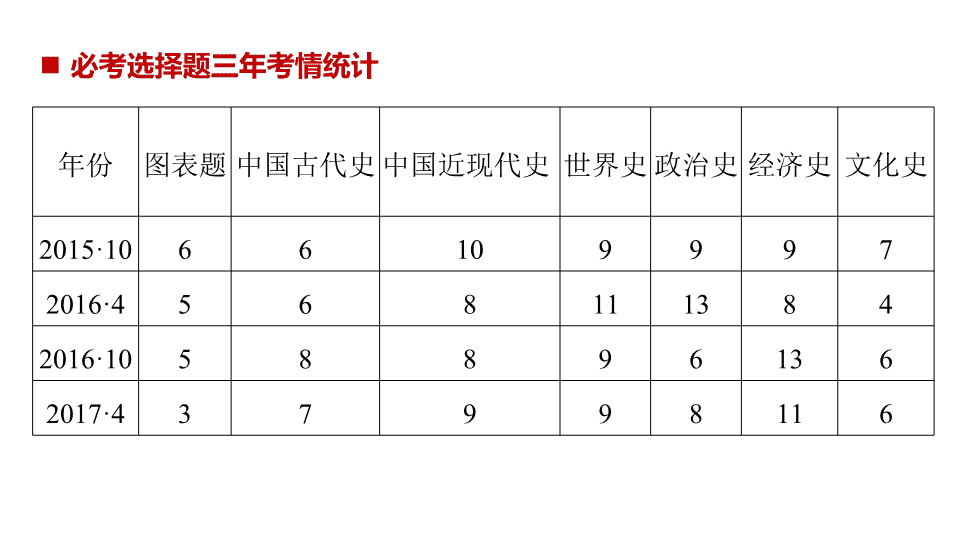

考选择题三年考情统计

年份

图表题

中国古代史

中国近现代史

世界史

政治史

经济史

文化史

2015·10

6

6

10

9

9

9

7

2016·4

5

6

8

11

13

8

4

2016·10

5

8

8

9

6

13

6

2017·4

3

7

9

9

8

11

6

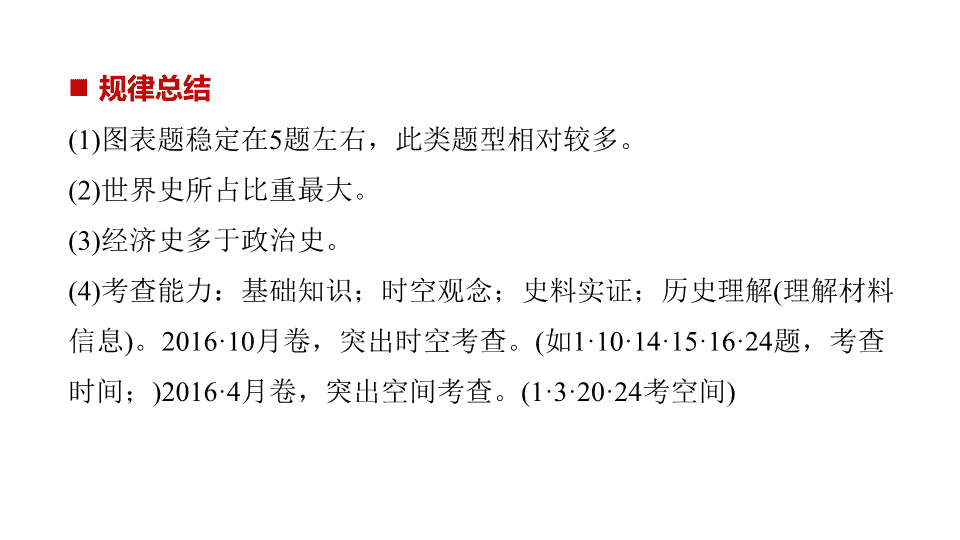

规律

总结

(1)

图表题稳定在

5

题左右,此类题型相对较多

。

(

2)

世界史所占比重最大

。

(

3)

经济史多于政治史

。

(

4)

考查能力:基础知识;时空观念;史料实证;历史理解

(

理解材料信息

)

。

2016·10

月卷,突出时空考查。

(

如

1·10·14·15·16·24

题,考查时间;

)2016·4

月卷,突出空间考查。

(1·3·20·24

考空间

)

核心素养

1

——

时空观念

核心素养

2

——

史料

实证

核心素养

3

——

历史理解与历史

解释

核心素养

4

——

历史价值观

·

家国

情怀

核心素养

1

——

时空观念

时空观念是指对事物与特定时间及空间的联系进行观察、分析的观念。要求考生能够按照时间顺序和空间要素,建构历史事件、人物、现象之间的相互关系;能够在不同的时空框架下理解历史上的变化与延续、统一与多样、局部与整体,并据此对史实作出合理解释;在认识现实社会时,能够将认识的对象置于具体的时空条件下进行考查,具体再现为:

(1)

能够知道特定的史事是与特定的时间和空间相联系的。

(2)

能够知道划分历史时间与空间的多种方式,并能运用这些方式描述过去。

理论解读

(3)

能够按照时间顺序和空间要素,建立历史事件、人物、现象之间的联系

。

(

4)

能够在不同的时空框架下理解历史上的变化与延续、统一与多样、局部与整体,并对史事作出合理的解释

。

(

5)

在认识现实社会时,能够将认识的对象置于具体的时空条件下进行考查。

历史高考对时空观念的考查往往以隐性时空的形式

呈现

真题示例

1.(2017·4

月浙江选考

·1)

中国农业从远古洪荒走来,经历了

“

刀耕火种

”

、

“

牛耕铁犁

”

等阶段。下列项中属于

“

刀耕火种

”

阶段的耕作工具有

①

石斧

②

耧车

③

骨镰

④

曲柄锄

A.

①③

B

.

①④

C

.

②③

D

.

②④

点拨

“

刀耕火种

”

是隐性时空的解题题眼所在,

“

耧车

”“

曲柄锄

”

是铁器时代的技术工具,与

“

刀耕火种

”

时空特征不符,排除

②④

,可知答案为

A

。

√

答案

点拨

2.(2017·4

月浙江选考

·11)20

世纪是革命的世纪,一场前所未有的国民革命曾深刻影响中国近代历史,这场革命运动的

“

旗帜

”

是

A.

“

民主共和

”

B.

“

革命统一战线

”

C.

“

新民主主义的三民主义

”

D.

“

工农武装割据

”

点拨

“

国民革命

”

是特定时空概念,特指

1924

~

1927

年国共合作时期,此时革命旗帜是新三民主义,故答案为

C

。

√

答案

点拨

方法指导

无论是显性时空,还是隐性时空,突出的都是对基础知识的活用与理解,需调动主干知识的阶段特征,时代背景,或史实、或表现或特点或比较共性等。

不管高考模式如何变化,对主干知识和基础知识进行考查来落实双基是不会改变的。因此高三复习要引导考生多看教材,牢固掌握基础知识,抓好历史事件的本质、关键点、重难点、下功夫夯实基础。什么是历史学科的主体内容?是指在纷繁复杂的历史现象中最能反映历史发展

趋势

和本质特征的基本线索

,

它集中反映了在各种矛盾运动中人类文明的演进历程

,

它能起到纵览全局和纲举目张的作用。

因此,在构建较为合理和完整的历史知识结构的基础上,应进一步注重对本学科主体内容的把握

。

1.

某文献这样描述中国古代某一机构:

“

初只秉庙谟商戎略而已,阙后军国大计,罔不总揽。

”

该机构是

A.

秦朝的御史大夫

B.

唐朝的中书省

C.

宋朝的枢密院

D.

清朝的军机处

1

2

针对训练

3

答案

√

解析

解析

从材料信息看,该机构最初是为了军事斗争的需要,即

“

戎略

”

,后来变成总揽军国大计的权力机构,很明显,这是对清代军机处职能的描述,故选

D

项

。

秦朝

的御史大夫只管监察,唐朝的中书省主管起草诏令,宋代枢密院主管军事,三个机构只主管一个方面的事务。

1

2

3

2.(2017·

浙江绿色教育学考评估

)

毛泽东思想被确立为中国共产党的指导思想是在

A.

国民革命运动时期

B

.

土地革命战争时期

C.

抗日战争时期

D

.

解放战争时期

√

答案

解析

解析

1945

年

6

月中共七大上,毛泽东思想被确立为党的指导思想,这是在抗日战争时期。

1

2

3

3.(2016·10

月浙江选考

)2016

年

9

月

15

日,

“

长征二号

”

运载火箭托举着

“

天宫二号

”

直刺苍穹,见证了中华民族航天史上的又一次壮美腾飞。中国掌握

“

一箭多星

”

技术是在

A.20

世纪

60

年代

B.20

世纪

70

年代

C.20

世纪

80

年代

D.20

世纪

90

年代

√

答案

解析

解析

结合所学知识可知早在

1981

年中国就已掌握

“

一箭多星

”

发射技术,

1990

年还进入了国际卫星发射市场,故选

C

。

1

2

3

核心素养

2

——

史料实证

史料实证是学习历史、认识历史所特有的思维品质,是理解和解释历史的关键能力与方法。历史过程是不可逆的,认识历史只能通过现在的史料。要形成对历史的正确的客观的认识,必须重视史料的搜集、整理和辨析,去伪存真,去粗存精,这是历史学习与历史高考命题考查的重要原则和方法

。

理论解读

1.

从材料出处和注解处获取史料实证信息

真题示例

(

加试题

)

(2016·10

月浙江选考

·28)1905

年,《民报》第一号刊载了四幅人物画,目录标题分别是

“

世界第一之民族主义大伟人黄帝

”

、

“

世界第一之民权主义大家卢梭

”

、

“

世界第一之共和国建设者华盛顿

”

、

“

世界第一之平等博爱主义大家墨翟

”

。《民报》此举的根本目的是

A.

以中西杰出人物为标杆树立人生新坐标

B.

考订黄帝、墨翟、卢梭和华盛顿的历史地位

C.

利用报刊媒介进行民主革命的舆论动员

D.

立足三民主义理论评价中西历史人物

√

答案

点拨

点拨

《民报》是资产阶级革命派的机关报,其创刊及内容宣传均可从宣传资产阶级民主革命思想、进行政治革命动员视角分析其根本目的,由此可快速确定答案为

C

。

方法指导

在历史材料解析题的每则材料后,一般会注明该史料的来源或出处,这是出于命题科学性和严谨性的考虑。引文出处是对所引

(

选

)

用材料

(

史料

)

的来源进行的说明

(

解说

)

,材料的引文注释往往包含了解题的关键信息,包括引文的出处、作者、文章写作的时间、文章的题目等。这些出处

(

说明

)

对于我们理解材料往往提供了重要的信息,这些信息经常能帮助我们准确地理解和把握材料的内容与思想。

直接获取有效信息的途径

:

孔子曾言:

“

不学《诗》,无以言。

”

下列各项对《诗经》的解读,正确的是

A.

收录自商至西周的

诗歌

B

.

其诗感情真实

“

思无邪

”

C.

以五言为主或间以杂

言

D

.

奠定浪漫主义传统基础

针对训练

答案

√

解析

解析

《诗经》收录的是西周到春秋时期的诗歌,

A

项错误

。

《诗经》

感情真实

“

思无邪

”

,

B

项正确

。

《诗经》

以四言为主,

C

项错误

。

《诗经》

奠定我国现实主义传统,

D

项错误。

2.

从数据对比中破解史料实证信息

真题示例

(2017·4

月浙江选考

·23)

大数据分析为历史认识提供了新的方法

。

右

图

所示为德国在

1820

~

1870

年、

1870

~

1913

年、

1913

~

1950

年、

1950

~

1973

年四个时期的国内生产总值增长率。结合所学分析判断,反映

1913

~

1950

年经济增长情况的是

A.

①

B

.

②

C.

③

D

.

④

√

答案

点拨

点拨

分析数据史料信息,从时间上看纵向重点关注趋势,横向则需分析不同,由于政治不统一等多种因素的影响,德国在第一次工业革命中进展不大,

1820

年~

1870

年间人均国内生产总值的年增长率为

1.09%

,低于英国的

1.26%

,较符合

④

;

从

俾斯麦

1871

年统一德国后,从

1871

年到

1913

年,德国的

GDP

年平均增长率为

2.83%

,符合

①

;

然后

,德国卷入了第一次世界大战,金融危机,第二次世界大战,经济变成一片废墟和萧条,则

③

属于此时期

;

而后

1950

~

1973

年德国成为欧洲经济的火车头,从

1950

年到

1981

年的三十一年间,其工业生产增长

4.1

倍,按固定价格计算的国民生产总值增长

3.8

倍,年平均增长率分别为

5.2%

和

5.4%

,则

②

属于此时期。

方法指导

数据对比和变化中包含的有效信息主要体现在

“

这些数据是在什么背景下变化的

”“

这些数据

的变化

说明了什么问题

”

。从数据对比和变化中获取信息时,要注意从纵向和横向两个方面分析数据变化的趋势,同时要注意看整体,不能局限于某一个时期或时间段,而应全面理解数据对比和变化所反映的问题。解读数据史料可关注以下几点:

1.

阅读下表并结合所学知识,下列关于中国外交的表述,判断正确的是

1970

~

1978

年与中国建交国家数据简表

针对训练

年份

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

建交国家

54

69

87

88

95

103

107

110

112

1

2

3

A.1974

年不结盟政策是新时期外交的基本政策

B.

中美建交推动了中国与第三世界的关系改善

C.20

世纪

70

年代,中国迎来第三次建交高潮

D.70

年代的外交突破推动中国进入无敌国时代

答案

√

解析

解析

从表格信息看,

1970

~

1978

年与中国建立外交关系的国家越来越多,说明

20

世纪

70

年代,中国迎来第三次建交高潮,故选

C

项

。材料

无法体现

A

项说法,

B

项说法错误,中美建交是在

1979

年,

D

项无敌国的说法错误。

1

2

3

2.

下表反映了当时中国

1956

年国民经济中公私经济成分比较表

1

2

3

项目

社会主义公有制经济

私有制经济

国民收入

92.9%

7.1%

工业总产值

100%

-

商品零售额

95.8%

4.2%

A.

土地改革的完成

B.

社会主义三大改造的基本完成

C.

人民公社化运动的推进

D.

家庭联产承包责任制的实行

√

答案

解析

解析

从表格数据看,公有制经济成分占了绝对优势,反映当时三大改造完成。

1

2

3

3.(2017·

丽水选考评估

)

下表为张仲礼在《近代上海城市研究》中统计的上海进口货物数据表,表中数据的变化能表明

1

2

3

时间

进口货物

总值

鸦片

(%)

棉布

(%)

棉纱

(%)

1850

年

54%

34%

6%

390.8

万元

1870

年

34%

50%

6%

6 457.4

万元

A.

清政府强化抵制鸦片进口

B.

近代中国外贸格局发生根本变化

C.

中国传统纺织业走向衰败

D.

民族资本主义工业取得较快发展

√

答案

解析

1

2

3

解析

根据材料中的进口货物所占的比例,

1870

年鸦片仍占

34%

,可知鸦片输入中国,清政府的抵制有限,故

A

项错误

;

材料

反映的是进口货物,没有体现出对外出口的情况,故

B

项错误

;

根据

材料中进口的棉布比例,说明中国的传统的纺织业在列强廉价的机器产品的冲击下日益走向衰落,故

C

项正确

;

民族资本

主义工业兴起于

19

世纪

70

年代,因此

“

取得较快发展

”

的说法错误,故

D

项错误。

1

2

3

核心素养

3

——

历史理解与历史解释

理论解读

历史理解

将对史事的叙述提升为理解其意义的理性认识和情感取向。表现为:

(1)

努力理解各种历史叙述及其语境的含义

(2)

对历史境况形成合理的想象,更好地感悟和理解历史上的各种事物

(3)

理解历史叙述与历史事实之间的差异

(4)

能够在理解的基础上尽可能实事求是地建构自己的历史叙述

(5)

在对历史和现实的认识中,能够体现出尊重和理解他人、客观处理问题的态度

历史解释

以史料为依据,以历史理解为基础,对历史事物进行理性分析和客观评判的态度与能力。表现为:

(1)

通过翻译原始史料,理解历史叙述及其原文语境的含义

(2)

高度重视对文字资料的解释,通过历史文化语境的转换形成历史解释

(3)

能对历史事件的因果关系提出解释

(4)

能分辨不同的历史解释,说明历史解释之所以不同的原因

1.

紧扣史料主题语理解历史

真题示例

(2017·4

月浙江选考

·15)

把社会主义基本制度和市场经济体制紧密结合在一起,作为经济体制改革的目标,是一项前无古人的开创性事业,是社会主义发展史上的重大突破。实现这一

“

重大突破

”

的会议是

A.

中共十一届三中全会

B

.

中共十二大

C.

中共十四大

D

.

中共十五大

√

答案

点拨

点拨

史料中

“

改革的目标

”→“

市场经济体制

”

是关键主题语,这是对中共十四大内容的描述,由此可快速确定答案为

C

。

方法指导

所谓

“

主题语

”

就是一道题中最关键的部分,也可以称作

“

题眼

”

。

“

题眼

”

是题中那些牵一发而动全身的信息,如时间、地点、范围、程度、否定词、阶段特征等。在阅读材料时,要善于寻找题眼,从中获取有效信息,弄清试题究竟要判断什么或者要求回答什么。在诸多信息中,

“

主题语

”

的信息最关键。从主题语破解信息应关注以下四个环节:

2.

紧扣史料主旨大意解释理解历史

真题示例

(2017·4

月浙江选考

·5)

日本所藏中国宋代提举两浙路市舶司

“

公凭

”

(

官方文书

)

记载:泉州客商李充

“

自己船一只

”“

往日本国

”

,随船货物有象眼四十匹、生绢十匹、白绫二十匹及大量瓷器。该史料反映了宋代

A.

商贸活动不再受到官府的监管

B.

中日之间官民互惠贸易的繁荣

C.

“

朝贡

”

贸易体制尚未发展起来

D.

“

海上丝绸之路

”

商品外销情况

√

答案

点拨

点拨

“

宋代

”→“

泉州客商

”→“

运输大批商品往日本贸易

”

是史料主旨大意,这体现不出商贸不受官府监管,也不是官民互惠贸易,更与朝贡贸易没有任何必然联系,由此可排除

A

、

B

、

C

项

。

方法指导

(

1

)

准确获取有效信息是解答问题的关键。一段材料往往有多层含义,应注意对材料进行层次划分,并归纳层次大意,特别要关注材料中的转折词、并列词,因为这些词是划分层次的依据。

(

2

)

在材料信息的获取上,材料的表层信息很直观,较易获取,而材料涉及的隐性信息因需要归纳、迁移才能获得,这类信息往往不被考生所洞察。怎样获取有效信息,可从论述的观点中获取暗示作者主张的隐性信息,从材料关键词或结合所学知识获取相关隐性信息,从学科常识中获取相关隐性信息,这些隐性信息往往制约着答案是否全面与正确。在解读材料获取有效信息时,一定要注意这些隐性信息。

(

3

)

高考命题者往往巧妙地将材料进行加工,以一种崭新的形式出现,材料隐含着重要历史信息,再加上中国语言博大精深,特别是很多字词古今差别很大,还有从西方翻译过来的

“

译文

”

材料,保留了西方人

“

含而不露

”

的表达方式、幽默性的

“

欧化语言

”

技巧,针对这一命题趋势,应注意对材料的巧妙辨别,获取有效信息。

针对训练

1.

中国近代某革命政府下达部队动员令,宣布其军事战略为:

“

先定三湘,规复武汉,进而与我友军会师,以期统一中国,复兴民族。

”

依据该战略展开的军事行动

A.

推动了中华民国临时政府的成立

B.

基本上推翻北洋军阀政府的统治

C.

促使工农革命的重心转移到北方

D.

揭开了解放战争战略反攻的序幕

1

2

3

答案

√

解析

解析

“

先定三湘,规复武汉,进而与我友军会师,以期统一中国,复兴民族

”

,这是北伐战争的任务,北伐战争基本上推翻北洋军阀政府的统治,故选

B

项

。

A

项是辛亥革命的成果

,

C

项是红军长征的影响

,

D

项是解放军千里跃进大别山的影响。

1

2

3

2.

“

雪皑皑,野茫茫,高原寒,炊断粮。红军都是钢铁汉,千锤百炼不怕难。雪山低头迎远客,草毯泥毡扎营盘。

”

这首歌曲描绘的历史事件是

A.

北伐战争

B

.

秋收起义

C.

万里长征

D

.

抗日战争

答案

√

1

2

3

解析

解析

歌曲中

“

红军

”“

雪山

”“

草毯

”

等关键词及体现的革命精神显示这首歌曲讴歌的是红军的万里长征。

3.

(

加试题

)

《世界文明史》:

“

角斗士的厮杀伴随着来自观众的狂呼乱叫和粗野的谩骂。一旦有人由于受伤倒下,再也无力厮杀之后,这是观众的特权:判决应不应该饶他一命或者他的对手的武器应不应该戳进他的心脏。

”

关于罗马人的角斗与史实相悖的是

A.

记载了古罗马人一段残忍的历史

B.

大斗兽场主要用于角斗表演

C.

罗马贵族与野兽或角斗士厮杀来显示武力

D.

角斗极其残忍,但大斗兽场是古典文化精神的最佳体现,现代

体育

场馆

的先驱

答案

1

2

3

√

解析

解析

罗马的角斗主要是战俘、奴隶在斗兽场和野兽搏斗,或角斗士彼此残杀,角斗士是罗马人崇尚的一种娱乐活动。因此,

C

项符合题意。

1

2

3

核心素养

4

——

历史价值观

·

家国情怀

家国情怀是学习和探究历史应具有的社会责任与人文追求。学习和探究历史应具有价值关怀,要充满人文情怀并关注现实问题,以服务于国家强盛、民族自强和人类社会的进步为使命。

理论解读

真题示例

(2016·4

月浙江选考

·11)

“

中国人民抗日战争是世界反法西斯战争的重要组成部分

”

。从史实的角度对此进行论证说明,需要从下列哪几个方面着手?

①

中国在抗战中付出的民族牺牲

②

中国战场对欧洲战场的战略支援

③

中国战区牵制日本军力的占比

④

美军在太平洋战场上的对日作战

A.

①②③

B

.

①②④

C.

①③④

D

.

②③④

√

答案

点拨

点拨

本题意在从国际视野论证中国在世界反法西斯战争中的贡献,增强民族自信心、自豪感。而

④

美军活动与此主旨无关,排除

④

可知答案为

A

。

方法指导

历史学科作为一门社会学科,其价值引领的作用毋庸置疑。有价值引领就必然有价值取向。在这个核心素养立意的时代,高考的根本价值取向就是要贯彻立德树人、社会主义核心价值观和党的教育方针,深入回答

“

培养什么人,怎样培养人

”

的问题。具体而言,就是要培养出具有坚定社会主义核心价值观的人,要培养出能传承民族优秀传统文化的人,要培养出具有爱国、民主法制、自由平等、开放包容、公平正义等意识的现代公民。近几年的高考题更加旗帜鲜明地体现了这一主流价值观,体现了价值观的主流性和正确性。

针对训练

1.

容闳

(1828

~

1912)

,毕业于哈佛大学,为中国留美之第一人。

1901

年就义和团运动对学生说了一番话:

“

汝以义和团为乱民乎?此中国之民气也,民无气则死,民有气则动,动为生气,从此中国可免瓜分之局,纳民气于正轨,此中国少年之责也。

”

这里

“

纳民气于正轨

”

应是

A.

加强对民众的爱国主义教育

B.

对民众爱国热情进行理性引导

C.

将民众的爱国运动纳入政府的领导

D.

加强对民众行动的规范

管理

1

2

3

答案

√

解析

解析

据材料容闳

“

1901

年就义和团运动对学生说了一番话

”

可知不是加强对民众的爱国主义教育,他肯定了义和团运动是一场爱国主义运动,阻止了列强瓜分中国的阴谋,故

A

项错误

;

据

材料可得他认为光有爱国主义情感还不够,还要青年对此进行理性的引导,才不会被各式各样的人所利用,成为

“

乱民

”

,故

B

项正确。

1

2

3

2.(2017·4

月浙江选考

·8)

有学者痛陈:

“

当

20

世纪揭开帷幕的时候,中国是那样贫穷、衰败,任人摆布,仿佛已经奄奄一息,濒临灭亡的边缘。

”

下列项中体现这一说法的是

①

民族工业发展出现第一个高潮

②

北京东交民巷被侵华列强划为

“

使馆界

”

③

美国商品借资本输出完全垄断中国市场

④

侵华列强丧心病狂地毁坏中华文明遗产

A.

①②

B

.

①③

C.

②④

D

.

③④

答案

√

解析

1

2

3

解析

注意时间信息

“

当

20

世纪揭开帷幕的时候

”

即

20

世纪初。注意史料内容,体现中国遭受列强欺负,故

②④

符合上述信息,选

C

项

。

①

不能说明中国遭受列强欺负,

③

是在抗战胜利后,故排除

①③

。

1

2

3

3.

根据现有资料发现,梁启超写于

1900

年的《二十世纪太平洋歌》中,最早出现

“

四大文明古国

”

之说,把中国和埃及、巴比伦、印度一起并称四大文明古国。当时他提出

“

四大文明古国

”

是

A.

用全球史观阐述世界历史

B.

表达了救亡图存的爱国情怀

C.

以亚非文明抵抗西方文明

D.

倡导维新变法,重现民族辉煌

答案

√

解析

1

2

3

解析

梁启超在《二十世纪太平洋歌》中并没有用全球史观阐述世界历史,故

A

项错误

;

诗

中提出

“

四大文明古国

”

,通过古今中国的地位落差,表达了救亡图存的爱国情怀,故

B

项正确

;

材料

不涉及以亚非文明抵抗西方文明,故

C

项错误

;

维新

变法已经失败,梁启超借此表达改良家国,实现民族复兴的愿望,故

D

项错误。

1

2

3