- 6.55 MB

- 2021-04-27 发布

专题十一 区域与区域发展

[

明确选考要求

]

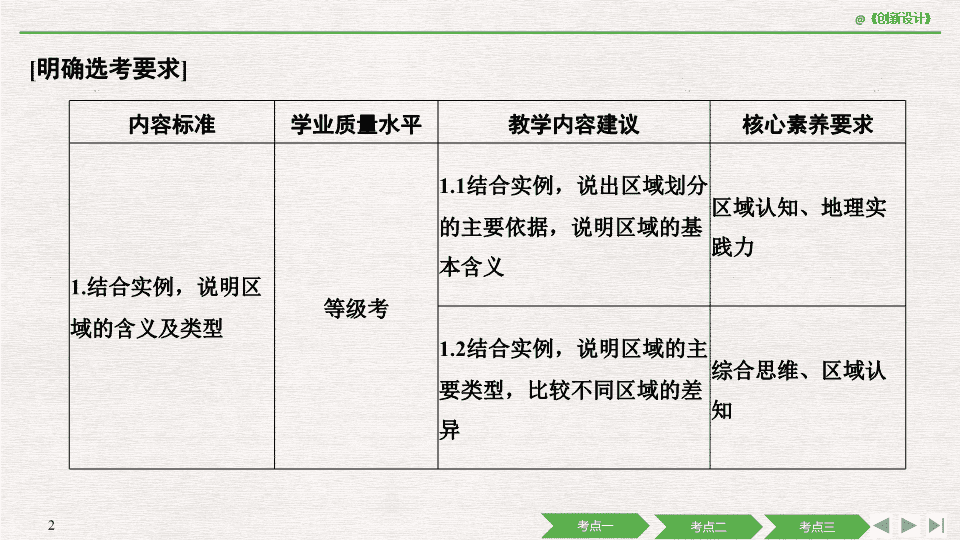

内容标准

学业质量水平

教学内容建议

核心素养要求

1.

结合实例,说明区域的含义及类型

等级考

1.1

结合实例,说出区域划分的主要依据,说明区域的基本含义

区域认知、地理实践力

1.2

结合实例,说明区域的主要类型,比较不同区域的差异

综合思维、区域认知

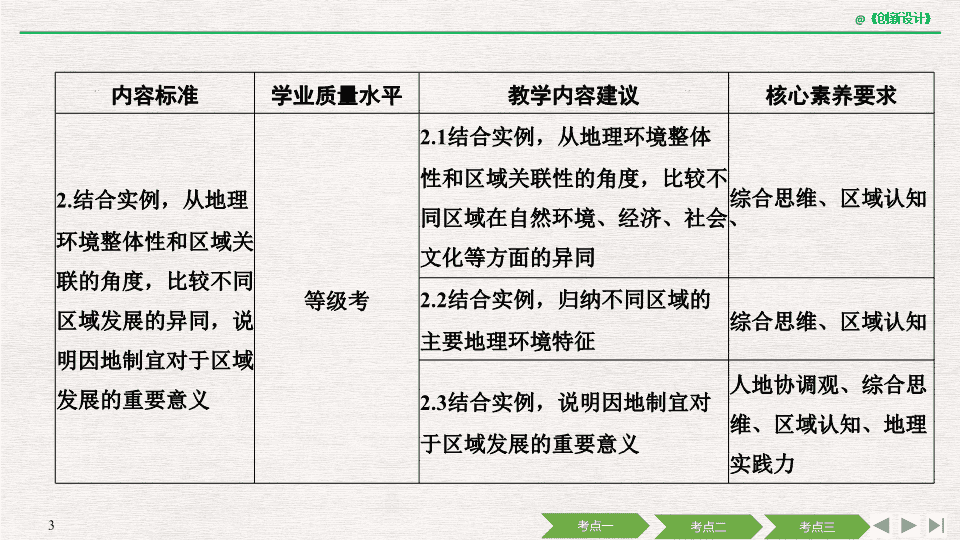

内容标准

学业质量水平

教学内容建议

核心素养要求

2.

结合实例,从地理环境整体性和区域关联的角度,比较不同区域发展的异同,说明因地制宜对于区域发展的重要意义

等级考

2.1

结合实例,从地理环境整体性和区域关联性的角度,比较不同区域在自然环境、经济、社会、文化等方面的异同

综合思维、区域认知

2.2

结合实例,归纳不同区域的主要地理环境特征

综合思维、区域认知

2.3

结合实例,说明因地制宜对于区域发展的重要意义

人地协调观、综合思维、区域认知、地理实践力

内容标准

学业质量水平

教学内容建议

核心素养要求

命题调研报告

1.

命题规律:对区域地理特征的考查,一般是通过区域图文相关材料,让考生判断出区域地理环境特征,然后分析区域地理环境要素或特征对区域发展的影响,试题多以非选择题的形式出现。

2.

命题趋势:今后高考还会以社会关注的热点地区或能够体现突出地理特征的地区为载体,通过区域地理环境要素来考查区域可持续发展,这需要考生复习时注重知识间的联系,特别是因果推导关系。

3.

备考建议:复习中,明确区域特征的分析思路,多注意区域差异的比较,并能评价具体的人类活动。

[

构建知识体系

]

气候

地形

人口

城市

自然环境差异

人文环境差异

经纬网定位

[

典题领悟

]

【典例

1

】

[2018·

北京文综,

40(1)

,

10

分

]

中国和意大利都有悠久的历史,两国文化交往源远流长。中国原创歌剧《运之河》在意大利罗马米兰

等

地

演出,引起当地民众广泛关注。

考点一 区域及区域地理特征

为进一步向意大利民众介绍京杭运河,运用所学地理知识,据图简述京杭运河沿线区域的自然地理特征。

(10

分

)

解析

京杭运河沿线区域自然地理特征主要从地理位置、气候、地形、河流和植被等方面分析。

答案

地处我国东部沿海,位于北纬

30°

~

40°

之间,季风气候显著,淮河南北分属亚热带和温带季风气候;地形以平原、丘陵为主;主要河流自西向东流,河湖南多北少,水量季节变化大;淮河南北分属亚热带常绿阔叶林带和温带落叶阔叶林带。

人地协调观

京杭运河是我国古代人民利用沿线有利的自然条件开凿的重要的南北运输通道,体现了人地协调观

综合思维

考查京杭运河沿线区域的自然地理特征,体现了区域认知、综合思维

区域认知

地理实践力

以歌剧的形式向意大利民众介绍京杭运河,体现了地理实践力

1.

(2015·

上海地理

)

中亚是我国推进

“

一带一路

”

战略的重要合作伙伴,深入理解中亚地区自然地理环境和经济发展状况,有助于认识我国与该地区经济合作的重要性。

读图回答问题。

分析中亚地区自然地理环境特征及其对该地区人文地理环境的影响。

解析

结合图示,分析中亚地区的自然地理环境特征主要从地势状况、地形结构、降水、水文等方面分析。对人文地理环境的影响主要从对农业类型与分布、城市的分布方面来分析。

答案

自然地理环境特征:总体上,该区东南高西北低,东南部主要为高原、山地,东北部以丘陵为主,西部、南部以平原为主。该区河流多发源于东南部山区及东北部丘陵,主要依靠积雪和冰川融水补给,多为内流河,注入内陆湖泊。由于该区深居内地,远离海洋,降水量偏低,多数地区年降水量在

300 mm

以下,北部、东部地区夏季受到来自北冰洋和大西洋湿润气流的影响,在

300 mm

以上,东南部局部地区为迎风坡,年降水量偏高,在

600 mm

以上。影响:由于降水量和地形分布不同,农业生产类型也明显不同。北部降水量较高,平原耕地面积较广,有利于发展种植业,农业生产以小麦种植为主,中部、西部地形平坦,但降水量较低,以畜牧业为主,沿河谷地区光热条件好,昼夜温差大,河水较为充足,地形较为平坦,有利于发展灌溉农业,以棉花种植为主。中亚地区城市多数分布于地形平坦的河谷地区。这是因为该地区绝大多数地区降水量偏低,主要依靠河流提供生产和生活用水。

[

通关攻

略

]

在

分析各区域的地理特征时,应从区位入手,从自然地理特征和人文地理特征两方面说明区域的特征。

1.

区域特征分析的角度

(

1)

从纬度位置,海陆位置,所处的半球、温度带,在大洲、国家中的位置,经济地理位置,交通地理位置等方面说明地理位置。

(

2)

从自然地理特征

(

地形、气候、河湖、土壤、生物、资源等

)

和人文地理特征

(

人口、城市、农业、工业、交通等

)

两方面说明区域的特征,并着重进行对区域的突出特征

(

如我国西北地区突出的自然特征:干旱

)

和区域发展优势因素、限制性因素

(

如我国西北地区农业生产的限制性因素:水资源

)

的分析。

2.

综合分析区域的地理特征

[

过关

演练

]

考法一 结合传统建筑景观和特点考查当地自然环境特征

1.

下图所示建筑是我国苗族特有的古老建筑形式,楼上住人,楼下架空,被现代建筑学家认为是最佳的生态建筑形式。建房时,将前排落地房柱搁置在下层地基上,最外层不落地房柱与上层外伸出地基的楼板持平,形成悬空吊脚,上下地基之间的空间就成为吊脚楼的底层,这就是所谓的

“

天平地不平

”

的吊脚楼特点。

据此完成

(1)

~

(3)

题。

(1)

与建筑物所在地的地理特征不相符的是

(

)

A.

山高坡陡

B

.

终年高温

C.

潮湿多雾

D

.

蛇虫较多

(2)

吊脚楼的最大优点是

(

)

A.

通风透气,宽敞明亮

B.

高瞻远瞩,视野开阔

C.

冬暖夏凉,防暑降温

D.

节约土地,造价较廉

(3)

这种建筑最有可能分布在

(

)

A.

黄土高原

B

.

大兴安岭

C.

云贵高原

D

.

西双版纳

解析

第

(1)

题,该吊脚楼是苗族人的民居,多见于西南一带,这里是亚热带季风气候,冬季温和,而并非全年高温,但区域多山地,山高坡陡,潮湿多雾,蛇虫较多,据此选

B

。第

(2)

题,据图可知,吊脚楼悬空建设,可以通风透气,但越往上越窄,并不是层层宽敞;高瞻远瞩,视野开阔也只是站在特定位置的感受,并非该建筑的最大优点;吊脚楼可以防潮透气,这里的冬季本就温和,无需将保暖作为民居的建设目的;但该建筑依山依地势而建,楼层较高,可以节约土地,使用当地现有竹木,造价较低,适用于民居建设,选

D

。第

(3)

题,该吊脚楼是苗族人的民居,多见于西南一带,吊脚楼依山而建,说明区域地势较高;吊脚楼层数较多,能居住的人较多,这说明当地适合建筑的平地较少,导致人口集中在少数的山间低地中,结合选项,云贵高原一带地势崎岖,人口及产业活动集中在山间坝子地带,且该地苗族居多,最符合材料,选

C

。

答案

(1)B

(2)D

(3)C

考法二 结合地理位置和地理要素考查自然和人文地理特征

2.

科林斯运河在希腊南部科林斯地峡上,连接科林斯湾和萨罗尼克湾,接通伊奥尼亚海和爱琴海,是极少数在坚硬石区开凿出来的运河之一

(

如下列右图

)

,它将伯罗奔尼撒半岛与希腊大陆分割开来,使得伯罗奔尼撒半岛实际上成为了一个岛。

(1)

简述伯罗奔尼撒半岛的地形特征及河流水文特征。

(2)

简述伯罗奔尼撒半岛铁路线布局特征。

解析

第

(1)

题,根据该半岛河流由中间流向四周,且铁路线环半岛分布可判断地势中间高四周低。由该处位置判断气候类型为地中海气候,夏季少雨水量小,冬季多雨水量大,最冷月平均气温在

0

℃

以上可判断无结冰期。第

(2)

题,根据图示可得出铁路呈环状沿海与沿城市分布。

答案

(1)

地形特征:地势中间高,四周低;地形以山地为主。水文特征:径流量丰富,季节变化大

(

夏季水量小,冬季水量大

)

;含沙量小;水流急;无结冰期。

(

答出三点

)

(2)

呈环状分布;多沿海和沿城市分布。

[

典题领悟

]

【典例

2

】

“

一带一路

”

东部连接快速发展的中国,西部连接发达的欧洲,而中部是亟待发展的中亚、南亚等地区。

据此完成

(1)

~

(2)

题。

(

1)

关于

“

丝绸之路经济带

”

东、西部沿海地区差异的描述,正确的是

(

)

A

.

东部人口稠密,西部地广人稀

B

.

东部城市化进程快,西部城市化水平高

C

.

东部产业结构层次高,西部资源密集型产业发达

D

.

东部农业机械化程度高,西部农牧业发达

(

2)

“

一带一路

”

东、中、西部的经济具有互补性,表现为

(

)

①

东部产能增强,需要加强对外合作

②

西部经济发达,需要引进大量人才

③

中亚油气丰富,需要寻求消费市场

④

南亚农业发达,需要扩大粮食出口

(

)

A

.

①③

B.

①④

C

.

②③

D.

②④

考点二 区域差异比较

解析

第

(1)

题,丝绸之路经济带东部沿海地区位于中国,西部沿海地区位于欧洲。所以东部、西部都是世界人口稠密区,

A

项错误;东部发展中国家城市化进程快、水平低,西部欧洲均为发达国家已进入后城市化阶段,速度缓但水平高,

B

项正确;东部发展中国家产业结构层次相对西部要低,资源密集型产业发达,

C

项错误;东部发展中国家农业机械化程度低于西部发达国家,且西部以乳畜业为主,

D

项错误。第

(2)

题,我国处于东部,是著名的

“

世界工厂

”

,产能大,需加强对外合作以输出过剩产能。中亚地区是全球能源资源最丰富的地区,其石油资源依赖国际市场。南亚地区因人口稠密,对粮食需求量大,是粮食的进口区域。欧洲经济发达,受老龄化严重影响,需引进国际劳工。

A

正确。

答案

(1)B

(2)A

综合思维

从区域比较的角度,分析人文地理要素的差异和经济互补性的表现

区域认知

从区域视角,认识

“

丝绸之路经济带

”

东、西部沿海地区和

“

丝绸之路经济带

”

东、中、西部的人文地理特征

2.

阅读图文资料,回答下列问题。

(1)

读图,说出与四川省西部地区相比较,东部地区交通条件的特点,并说明其成因。

日照时数是重要的气象要素之一,指太阳在一地实际照射地面的时间,以小时为单位,

根据太阳每天的辐射强度超过或等于

120W/m

2

的时间长度来确定。下图中数据表示成都和攀枝花各月平均日照时数。

(2)

说出与成都相比较,攀枝花平均日照时数的总体特点,并说明其成因。

解析

第

(1)

题,审题过程中注意

“

与四川省西部地区相比较

”

这一对比要素,需要从交通运输方式的种类、线路分布数量、密度、便捷程度等方面进行描述。在分析成因时,注意进行东西部自然与人文要素的对比,从地形地质、人口城市分布、交通需求等角度说明即可。第

(2)

题,

审题过程中注意

“

与成都相比较

”

这一对比要素,注意图中图例及横纵轴坐标数值情况,从整体情况、最低最高月情况等方面进行综合对比,注意说明具体多少、季节分布,突出对比词汇,并结合图从地形、纬度、天气状况等角度说明原因。

答案

(1)

特点:交通运输方式多样,交通线路密度大

(

或数量多

)

,交通线路分布形成网络形态

(

或以成都为中心呈放射状

)

等。成因:东部地区地势较平坦,人口、城市较多,经济较发达,运输需求量大等。

(2)

特点:

攀枝花日照时数多,冬春季节较多、夏秋季节较少等。成因:地势较高,削弱作用较弱;纬度较低,太阳高度角较大;晴朗天气较多等。

[

通关攻

略

]

1.

区域自然地理要素差异的原因

(

1)

气候差异的形成

(2)

地貌差异的形成

(3)

水文差异的形成

①

气候因素中的降水量差异直接造成河流水量的差异。

②

地形条件决定了河流支流多少、流域面积大小和流速大小。

③

流域内的植被状况不同造成河流含沙量的不同。

④

河流所处的纬度及流向决定了有无结冰期、结冰期长短及有无凌汛现象。

(4)

土壤差异的形成

不同区域的气候、植被及人类生产活动因素的差异造成了土壤类型、厚度、肥力、酸碱度的差异。

2.

社会经济特征差异

差异成因

具体表现

农业

气候、地形、土壤、水源等自然条件差异

作物种类、耕作制度、产量等差异

市场、劳动力、交通、科技、政策等社会经济条件差异

机械化、生产率、商品率等差异

工业

资源、市场、劳动力、科技、交通、政策等差异

工业类型、规模等差异

人口

区域耕地、水资源等自然条件和经济状况、科技水平、开发历史、开放程度等社会条件差异

人口规模、密度、增长速度等差异

城市

地形、气候、河流、资源、交通等差异

城市形态、数量、规模、发展水平等差异

交通

地形、位置、经济、人口等差异

交通方式、线网密度、通达度等差异

3.

区域差异比较类综合题的答题技巧

(

1)

自然地理要素大小或优劣条件比较

两

区域就某一自然要素比较时,要体现出比较的差异来,比如分析

A

地与

B

地冬季气温差异及原因。一方面要比较出冬季气温

A

地比

B

地高或低;另一方面在回答原因时,

A

地和

B

地的影响因素最好都要答,以防要点不全而导致失分。除此之外,两地比较时,一定是同一个要素进行比较,要比较气温就比较气温,不能用

A

地气温与

B

地的降水进行比较。

(

2)

人文要素比较区位优势比较答题技巧

①

分析甲地的发展

××

的优势,要用

A

+

B

;

②

说明甲乙两地发展

××

的主要区位优势,要用

B

;

③

比较甲乙两地发展

××

的区位差异,要用

A

和

C

;

④

分析

××

从甲地迁往乙地的原因,要用

C

;

⑤

与乙相比,甲地发展

××

的优势条件,要用

A

。

[

过关

演练

]

考法一 结合地理位置和等高线考查地理环境的差异

1.

(2017·

江苏地理

)

河南淅川是我国南橘北种的最后一站,因其个大、质优、早熟,深受消费者喜爱。下图为

“

汉中、淅川位置示意图

”

。

读图回答

(1)

~

(2)

题。

(1)

与同纬度汉中相比,淅川柑橘上市较早的优越自然条件是

(

)

A.

北部山地阻挡南下冷空气,冬季气温高

B.

地处山间谷地,云雾多,气温日较差小

C.

位置偏东,受东南季风影响大,降水多

D.

临近水库,水体对当地气候调节作用强

(2)

最适宜种植柑橘的地区是

(

)

A.

①

B.

②

C

.

③

D.

④

解析

第

(1)

题,对比图中两区域可以看出,二地都处于山间谷地,都处于雨热同期的季风气候区,区别在于淅川附近有水库,水体对当地气候起调节作用,故选

D

。第

(2)

题,

①

位于水库附近,海拔低,水热条件好,是四地中最适宜种植柑橘的地区。故选

A

。

答案

(1)D

(2)A

考法二 结合流域状况考查地形、河流特征的差异及原因

2.

阅读图文材料,完成下列要求。

无定

河是黄河中游重要的一级支流,全长

491 km

,流域面积

30 260 km

2

。由于不同历史时期流域内农牧经营方式多有变化,径流量随之变化,历史上无定河清浊无常,固有无定河之名。榆溪河是无定河北部支流,有

“

清水河

”

之称。如图为黄河及无定河流域的水系。

(1)

判断无定河流域的地形特征。

(2)

和纳林河相比,指出榆溪河的主要特征,并分析榆溪河河水量较大

(

或较小

)

的原因。

解析

第

(1)

题,无定河属于黄河的重要支流,根据经纬度位置可知位于黄土高原,无定河干流大致自西向东。西北部河流少,说明地势较平,东南部支流密布,反应了黄土高原千沟万壑的地貌形态。第

(2)

题,据图可知,榆溪河与纳林河相比,支流多,流域面积大,由于榆溪河流进黄土高原,降水相对多,河流径流量大,含沙量大。

答案

(1)

地势西高东低

(

或西北高,东南低

)

;流域以高原地形为主;流域西北部

(

或北部

)

主要位于毛乌素沙地,地表较平坦,流域南部为黄土高原丘陵区,沟壑纵横、支离破碎

(

或仅答流域南部为黄土高原丘陵区。沟壑纵横、支离破碎

)

。

(2)

特征:榆溪河流程长;流域面积广;水网密;河流水量大且较稳定;含沙量较小

(

答对三点即可

)

。榆溪河水量大,原因:榆溪河主要流经黄土高原区

(

纳林河流经毛乌素沙地

)

,榆溪河流域内年降水量大;流域面积大,植被较好,支流多,补给多。

[

典题领悟

]

【典例

3

】

(2017·

江苏地理改编

)

下图为

“

改革开放以来我国不同时期人均

GDP

年均增长率变化图

”

。

据此完成

(1)

~

(2)

题。

考点三 因地制宜谋求区域发展

(1)

改革开放以来我国三大地区人均

GDP

年均增速的特征有

(

)

①

东部地区人均

GDP

年均增速一直领先全国

②

中部

地

区

人均

GDP

年均增速呈加快的态势

③

1978

~

1990

年

,

东

中西三大地区人均

GDP

年均增速相同

④

1978

~

1990

年,西部地区与全国的人均

GDP

年均增速最接近

A.

①②

B.

②③

C

.

③④

D.

②④

(2)1978

~

2015

年我国人均

GDP

年均增速变化反映了

(

)

①

改革开放对东中西部的影响呈现区域差异性

②

基础设施的改善促进西部地区的发展不断加快

③

全国人均

GDP

年均增速主要取决于中西部增速

④

21

世纪以来,三大地区经济发展水平的格局发生了变化

A.

①②

B.

②③

C

.

③④

D.

②④

解析

第

(1)

题,题干信息

“

三大地区人均

GDP

年均增速

”

;图像信息

“

东部地区人均

GDP

年均增速由约

8.2%

→

13.1%

→

12.5%

”“

中部地区人均

GDP

年均增速由约

7.2%

→

9.2%

→

13.5%

”“

西部地区人均

GDP

年均增速由约

7.9%

→

8.8%

→

13.9%

”

。读图比较图示三个时期人均

GDP

年均增速,对比四个选项是否符合题干要求即可解答。第

(2)

题,图示

1978

~

2015

年,即改革开放以来,我国东中西三大地区人均

GDP

年均增长率不同,前期东部地区明显高于中西部地区,而东部地区最先开放,故能体现改革开放对区域影响的差异性,则

①

正确;

2000

年后,即西部大开发后,随着政策倾斜,西部地区的基础设施得以改善,使西部地区人均

GDP

增速明显加快,则

②

正确;图示在

2000

年以前,全国人均

GDP

年均增速大于中西部地区、小于东部地区,说明全国人均

GDP

年均增速主要取决于东部增速,则

③

错误;进入

21

世纪以来,虽然人均

GDP

年均增速中西部地区大于东部地区,但经济发展水平仍然是东部地区高于中西部地区,故

④

错误。

答案

(1)D

(2)A

综合思维

从区域综合的角度分析

GDP

年均增速特征及原因

区域认知

从区域综合的角度分析我国三大地区人均

GDP

年均增速的特征

3.

下图为我国某年东、中、西部

GDP

分布、网民数分布和人口数分布比较。

据此完成

(1)

~

(2)

题。

(1)

三大经济地带中,网民分布的密度最大的是

(

)

A.

东部

B.

中部

C.

西部

D.

无法判断

(2)

图中信息反映出

(

)

A.

我国东部经济地带的经济发展水平高,故互联网发展基础好

B.

我国中西部地区因人口相对较少,故网民比重较低

C.

我国中西部地区的网民比重均超过人口所占比重

D.

我国东部地区的网民比重是其人口比重的两倍多

解析

第

(1)

题,由图中数据可计算出,网民数分布密度最大的是东部经济地带。故选

A

。第

(2)

题,东部经济地带经济发展水平高,互联网发展基础好,故网民所占比重较大,

A

对、

B

错;由图可知,中西部经济地带的网民比重并未超过人口所占比重;东部经济地带的网民比重为

57.8%

,人口比重为

38%

,不到两倍。故选

A

。

答案

(1)A

(2)A

[

通关攻

略

]

1.

比较不同区域发展的异同

(

1)

不同区域的产业结构差异

农业地区

工业地区

城市地区

人口分布特点

第一产业人口占绝对优势

第二产业人口比重大

第二、三产业人口比重大

产业分布特点

农业经济占有相当大的比重

工业经济比重上升

第三产业增长速度超过第二产业

产业结构特点

第一产业所占比重比较大

第二产业所占比重比较大

第三产业和第二产业所占比重比较大

对外经济联系

对外经济联系较少

对外经济联系加强

对外经济联系密切

对生态环境的影响

主要是生态破坏

主要是环境污染

主要是环境污染

(2)

不同区域的发展方向

——

以海南岛为例

受地势高低和距海远近的影响,海南岛的自然环境具有环带状分布特点,由沿海向内陆依次为海岸带、丘陵和台地环带及山地丘陵带三部分,如下图所示。各环带资源特色不同,因此开发其资源需要充分研究、认识各环带资源和环境特征,因地制宜,合理布局产业。具体如下所示:

名称

地形

开发条件

产业活动

海岸带

低于

100 m

经济基础和运输条件好

加强港口建设,建立工业加工区,推动城市化和第三产业发展

丘陵和台地环带

100

~

500 m

面积大、地形平坦、土壤较好

热带农业

山地

丘陵带

500

~

1000

米

物种丰富、水源区、少数民族聚居区

恢复和保护植被,利用热带山区的自然风景和民族风情发展旅游业,适当发展特色工业

2.

区域发展分析

发展

区域经济时,应首先分析地区发展的条件、主导因素和优势产品,才能使经济得到健康、快速的发展。

3.

因地制宜谋求区域发展

(

1)

原因:我国幅员辽阔,不同地区的自然环境、资源条件,社会历史和文化背景千差万别,各地区都存在着制约区域经济发展的因素。我国各地区经济发展不平衡。

[

过关

演练

]

考法一 结合区域差异考查区域发展的优势区位条件及影响

1.

江苏省处于东部沿海地区,随着经济的快速增长,苏南、苏中、苏北地区间出现了区域发展不平均衡现象。

“

十三五

”

期间,江苏省制定了全面提升交通路网的战略规划。下图是江苏省主要铁路规划图,

完成

(1)

~

(2)

题。

(1)

相对于苏北、苏中地区,苏南地区经济发展最主要的优势条件是

(

)

A.

土地和水热资源更加充足

B.

人口密集,劳动力丰富

C.

受上海经济辐射带动作用大

D.

开发较早,政策更加优惠

(2)

江苏省

“

十三五

”

铁路网规划的实施,将带来最主要

的

是

(

)

A.

加强与上海的联系,促进苏南地区快速发展

B.

实现南北联动,推动三大区域经济协调发展

C.

加强东西联系,减少东部和西部地区的差别

D.

拉动内需,提升铁路沿线的土地和房产价值

解析

第

(1)

题,通过材料可知,苏南地区确实水热更充足,对于土地来说,苏北更廉价充足,排除

A

;南部人口应该多于苏北,但不成为其经济发达的主要原因,排除

B

项;江苏,对苏南和苏北的划分是长江,历史上苏北地区靠近中原,开发更早,苏北也是超过苏南的,但是因为历史上黄河夺淮入海导致苏北衰落,现代主要因长江天堑阻碍了苏北与上海等地交流,并且黄海水浅,不能形成大的港口,所以对外优势不明显,所以排除

D

;苏南靠近上海,受上海影响大,因此选

C

项。第

(2)

题,不难发现

“

十三五

”

铁路网确实有铁路连接上海,对苏北发展具有推动作用,但是苏南地区经济已经较为发达,铁路修建很难再推动其快速发展,

A

错误;东西部之间也有铁路规划,但不论南方还是北方,东西方向上差异都不大,江苏主要在南北差异,排除

C

;铁路的修建对提升沿线土地价格和房产价值有限,排除

D

项;所以

“

十三五

”

规划的线路有很多都是跨越长江南北的,对推动南北地区的发展帮助很大,故

B

正确。

答案

(1)C

(2)B

考法二 结合不同区域的数据资料考查区域发展优势条件

2.

阅读表格资料,完成下列要求。

表

一:东部和西部比较

指标内容

东部

西部

国土面积

28.6

71.4

人口数量

71.9

28.1

国民生产总值

82.8

17.2

人均国民生产总值

1600

610

每万人大学生数

1680

人

(

北京

)

361

人

(

全国

)

126

人

(

西藏

)

190

人

(

贵州

)

表二:西部的矿产储量占全国储量的比例

矿种

天然气

煤炭

锰矿

铬矿

锌矿

钾矿

磷矿

铅矿

西部

储量

%)

57.6

61.2

67.3

89.4

64.5

99.6

58.5

56.3

(1)

东西部地区分别具备哪些优势?

(2)

你认为东西部地区应如何发挥各自优势,加强合作和交流,实现共同发展?

答案

(1)

东部:经济较发达,高等教育发达。西部:面积广阔,资源丰富。

(2)

东部地区应对西部地区在资金、技术、人才等方面给予强有力的支援。西部地区应充分发挥其资源与能源优势,积极与东部地区互通有无,共同发展。