- 1.61 MB

- 2021-04-23 发布

专题十一 社会主义建设的新时期

----1978

年至今

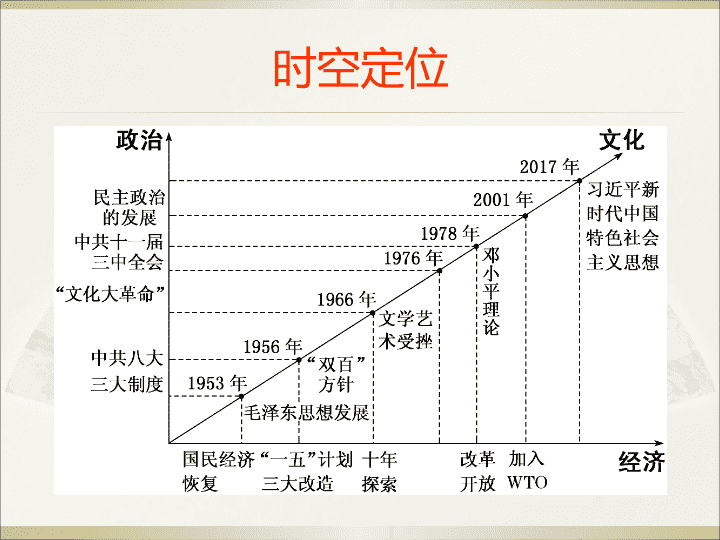

时空定位

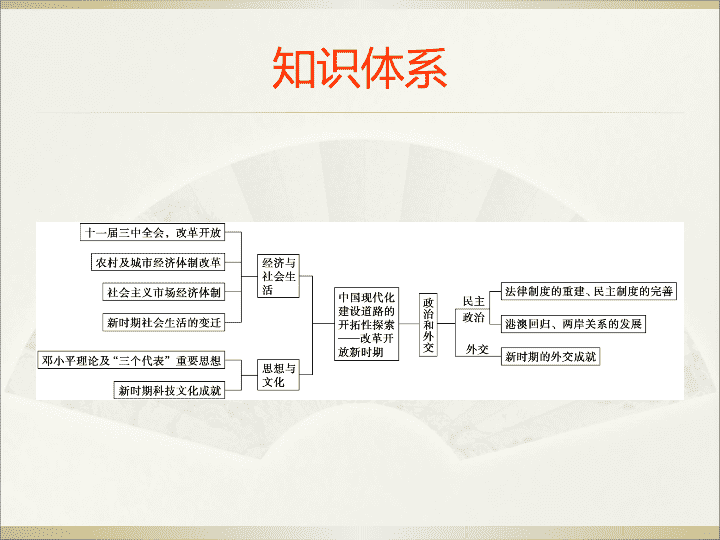

知识体系

阶段特征

改革开放新时期的时段特征

十一届三中全会至今

(1978

年至今

)

是中国全面改革开放新时期。这一时期是中国的社会主义建设成就最突出的时期,也是建设中国特色社会主义理论形成、发展、完善的时期。

政治上:社会主义民主法制建设得到恢复和发展,“一国两制”促进了祖国统一大业的发展。外交领域成就突出,为我国的社会主义建设提供了良好的国际环境。

经济上:经济体制改革全面展开,逐渐形成了社会主义市场经济体制,对外开放从范围上不断扩大,从层次上不断深化,逐渐形成了全方位的对外开放格局。

思想上:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为代表的社会主义建设理论成为我国改革开放的思想指南。

文化上:科技、教育、文艺等全面繁荣,生活时尚、思想开放成为新时期人们精神面貌的主要特色。

知识梳理

一、改革开放以来中国的民主政治建设、祖国统一和外交

1

.民主与法制建设

(1)“

依法治国”

①

1978

年,中共十一届三中全会提出“有法可依,有法必依,执法必严,违法必究”的法制建设方针。

②颁布了

1982

年宪法,并进行了多次修订。

③相继出台了

《

选举法

》《

民事诉讼法

》《

行政诉讼法

》

等各种法律法规,逐步建成了比较完备的法律体系,为依法治国奠定了重要基础。

④1999

年

3

月,“依法治国”被正式写入宪法,中国进入建设法治化社会的新时期。

(2)

恢复与完善民主:平反冤假错案的同时进行政治体制改革,改进人民代表大会制度,完善政治协商制度,加强基层政权和基层民主建设。

(3)

基层民主选举:包括农村村民自治制度和城市居民自治制度,是我国改革开放后民主政治建设的重要一环。

2

.“一国两制”的理论、含义与实践

(1)

理论:

1984

年“一国两制”的方针在全国人大六届二次会议上通过,正式成为实现祖国统一大业的指导方针。

(2)

含义:在一个中国的前提下,国家的主体实行社会主义制度,台湾、香港和澳门保持原有的资本主义制度长期不变。两种制度长期共存,这是实现祖国统一的必经之路。

(3)

实践

①

1997

年

7

月

1

日,中国政府恢复对香港行使主权。

②

1999

年

12

月

20

日,中国政府恢复对澳门行使主权。

③在“一国两制”的指导下,海峡两岸关系得到发展,两岸交流不断增强。

3

.改革开放以来我国重要的外交活动

(1)

政策调整:邓小平提出和平与发展是当今世界的两大主题;反对霸权主义具体表现为不结盟政策。

(2)

中美建交:

1979

年

1

月,中美正式建交。

(3)

开展以联合国为中心的多边外交

①发挥联合国常任理事国的作用。

②代表第三世界国家,倡导建立公正合理、平等互利的国际政治、经济新秩序。

③展开反恐外交。

(4)

活跃在地区性国际组织中

①积极参与亚太经济合作组织的活动。

②重视发展与东南亚国家联盟的关系。

③保持同欧盟的友好关系,建立起面向

21

世纪的长期稳定的建设性伙伴关系。

(5)

领导创立“上海合作组织”,积极建设和平的周边环境。

二、中国特色社会主义建设道路的确立

1

.十一届三中全会关于改革开放的决策

确定党和国家要以经济建设为中心,实行改革开放。

2

.经济体制改革

(1)

在农村实行家庭联产承包责任制

①内容:在土地公有制基础上,把土地长期承包给各农户使用,农业集体生产变为分户自主经营,自负盈亏。

②意义:极大地调动了农民的生产积极性,使农村开始了历史性的变革。

(2)

在城市进行国有企业改革

①

1984

年以后,以城市为重点的经济体制改革全面展开。

②中心环节是增强企业活力,把企业搞活。

③中共十四大后,国有企业改革进入以产权制度改革为主要内容的制度创新阶段,推进建立以股份制为主要形式的现代企业制度。

④意义:增强了企业竞争力,有利于国民经济健康稳定发展。

3

.对外开放

(1)20

世纪

80

年代,先后建立经济特区、沿海港口城市、沿海经济开放区。

(2)1990

年国务院作出开发、开放上海浦东的决定。

(3)2001

年中国加入世界贸易组织,标志着中国全面与世界接轨。

4

.社会主义市场经济体制的建立

(1)1992

年,邓小平南方谈话,提出要搞好社会主义市场经济。

(2)1992

年中共十四大,提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。

(3)1997

年中共十五大,完善了社会主义市场经济理论。

(4)

到

21

世纪初,社会主义商品市场体系基本建立。

三、邓小平理论和“三个代表”重要思想

1

.邓小平理论

(1)

形成:十一届三中全会作出了改革开放的伟大决策,中国人民开始走上建设中国特色的社会主义道路。

(2)

发展

①

20

世纪

80

年代,创立了建设中国特色社会主义的理论。

②中共十三大系统地阐述了关于社会主义初级阶段的理论,制定出社会主义初级阶段的基本路线。

(3)

深化

①

1992

年邓小平发表南方谈话,阐明了社会主义本质。

②中共十四大正式确立了建立社会主义市场经济体制的目标。

③把邓小平理论确立为党的指导思想。

2

.“三个代表”重要思想

(1)

提出:世纪之交,以江泽民为主要代表的中国共产党人,创立了“三个代表”重要思想。

(2)

地位确立:在中共十六大上,“三个代表”重要思想被确立为全党的指导思想。

(3)

意义:是指导中国特色社会主义事业不断开创新局面的强大思想武器。

四、改革开放后社会生活的变迁

1

.物质生活

改革开放以后,党和政府把实现小康作为经济建设的奋斗目标,人们的衣食住行发生了翻天覆地的变化。

2

.交通事业

(1)2006

年,青藏铁路全线通车,给拉萨的旅游业和商业带来繁荣。

(2)

改革开放后,取消了对乘飞机的许多限制,中国现已成为世界民航大国。

3

.通讯事业

2003

年末,中国拥有的固定电话和移动电话数量跃居世界第一位。

4

.大众传媒

1994

年,中国正式接入互联网,不仅改变了人们的生活方式,也改变着人们的生产、学习和娱乐方式。

五、现代中国的科学技术与文化教育事业

1

.科学技术发展的新成就

(1)

载人航天:

2003

年,我国“神舟

5

号”飞船发射成功,中国成为世界上第三个掌握载人航天技术的国家。

(2)

信息技术:改革开放后,我国“银河”系列电子计算机研究取得突破。

(3)

生物技术:

20

世纪末达到了国际先进水平。

2

.文学与学术的发展

(1)

坚持贯彻“双百”方针。

(2)

加强社会主义精神文明建设,文学艺术重新焕发了青春,形式多样化,中国文化走向世界。

3

.教育事业的进一步发展

(1)

实施“科教兴国”战略。

(2)

普及九年义务教育,完善中高等教育。

(3)

推动西部和少数民族地区教育的发展。

重点突破

影响现代中国不同发展阶段外交政策调整的国际因素

1

.

20

世纪

50

年代

(

新中国成立初期

)

实行“一边倒”的外交方针。主要是由于二战后世界形成了资本主义和社会主义两大阵营,以美国为首的帝国主义国家对华采取政治上不承认、经济上封锁禁运、军事上包围威胁、外交上孤立的政策。中国只有站在社会主义阵营一边,才能避免在维护独立与主权斗争中处于孤立。

2

.

20

世纪

70

年代改善与美国等资本主义国家的关系。主要原因在于美苏争霸中美国处于守势,苏联陈兵边境给中国造成巨大压力,中美双方都有改善关系的要求。

3

.

20

世纪

80

年代起在美苏关系缓和、第三世界发展壮大等国际形势下,高举反对霸权主义和维护世界和平的大旗,建立同周边国家的友好关系。

4

.

20

世纪

90

年代两极格局瓦解,我国继续坚持和完善独立自主的和平外交政策,始终把维护国家的主权和安全放在第一位,坚持以经济建设为中心,不断增强我国的综合国力,积极谋求在和平共处五项原则基础上同世界各国发展友好合作关系,共同推进国际政治、经济新秩序的建立。面临的国际形势:两极格局终结,世界进入新旧格局转换的过渡时期;多极化趋势继续发展;冷战思维依然存在,霸权主义和强权政治仍然是威胁世界和平与稳定的主要根源。

真题演练

(

2019

新课标全国卷

Ⅱ

)

1979~1981

年,中国减少粮食播种面积

5000

万亩,有计划地扩大了经济作物的种植面积,在有条件的地方还开始逐步退耕还林还收,鼓励农村在经济合理原则下举办社队企业。这些政策

A

.推动了农村经济结构的调整

B

.加快了私营企业发展

C

.完善了家庭联产承包责任制

D

.健全了市场经济体制

【

答案

】A

【

解析

】

结合材料“

1979—1981

年,中国减少粮食产量,扩大经济作物种植,部分地方退耕还林还牧”可知体现的是农村经济结构的调整,

A

选项符合题意。这一时期仍然以计划经济体制为主,

B

选项排除。经济结构的调整并不会对经济体制产生太大影响,排除。

21

世纪初,中国初步建立社会主义市场经济体制,

D

选项排除。

(

2018

新课标全国卷

III

)

表

2

中国乡镇企业行业分布表(单位:万个)

年份 农业 工业 建筑业 交通运输业 商、饮、服

1982 29.28 74.92 5.38 9.58 17

.

01

1988 23.28 773.52 95.58 372.55 623.23

表

2

中的数据变化说明,这一时期我国

A

.农村剩余劳动力大量转移

B

.城乡一体化逐步实现

C

.社会主义市场经济体制已建立

D

.工业结构趋于合理

【

答案

】C

【

解析

】

表格数据反映了

1982

年到

1988

年我国乡镇企业发展中,工业、建筑业、交通运输业等非农产业迅速增加,这一变化说明大量的农村剩余劳动力的转移,故

A

符合题意。材料反映不出城乡一体化的信息,

B

不正确;

1992

中共十四大提出社会主义市场经济体制的目标,

C

与史实不符;材料只是反映我国乡镇企业的发展情况,不能得出整个国家工业结构是否合理,

D

不正确。

(

2017

新课标全国卷

Ⅰ

)

1990

年,一份提交中央的报告说,理论上的凯恩斯主义和实践中的罗斯福新政,实际上是把计划用作国家干预的一种手段,从那时候起,计划与市场相结合成为世界经济体制优化的普遍趋势。据此可知,该报告的主旨是

A

.肯定国家干预经济的发展模式

B

.阐明融入经济全球化的必要

C

.主张摆脱传统经济模式的束缚

D

.剖析西方经济体制的实质

【

答案

】C

【

解析

】

结合题干信息“实际上是把计划用作国家干预的一种手段”“计划与市场相结合成为世界经济体制优化的普遍趋势”与所学知识可知,报告显然与

1992

年邓小平南巡讲话和中共十四大的精神一致,即计划和市场都是经济手段,社会主义也可以搞活市场经济,主张摆脱传统经济模式的束缚,故

C

项正确,排除

A

;题干涉及的是经济体制的问题,没有反映阐明融入经济全球化的必要,排除

B

;“剖析西方经济体制的实质”是材料的部分内容,但不是要表达的中心思想,排除

D

。

(

2017

新课标全国卷

Ⅱ

)

1977

年,我国各大专院校录取新生

27

.

3

万人,至

1988

年高校在校生总规模达

206

万人,

2001

年增长至

719

万人。在此期间,高等职业教育和各种形式的成人高等教育的入学人数也有很大增长。由此可知

A

.社会对专业人才的需求得到了解决

B

.高等教育实现了与生产劳动相结合

C

.人才选拔制度的改革适应了经济社会发展

D

.恢复统一高考制度促进了高等教育的普及

【

答案

】C

【

解析

】

分析材料并结合所学知识可知,高校在校生规模的扩大是经济社会发展的结果和要求,说明人才选拔制度的改革适应了经济社会的发展趋势,故答案为

C

项。

A

项说法绝对,排除;材料没有反映高等教育如何与生产劳动相结合,排除

B

项;大专院校录取新生人数的增长,并不表明已经实现高等教育的普及,排除

D

项。

(

2016

新课标全国卷

Ⅲ

)

1980

年与

1975

年相比,我国粮食播种面积减少

6 884

万亩,总产量却增加

674

亿斤;棉花播种面积减少

53

万亩,总产量增加

652

万担;油料作物和甜菜播种面积共扩大

3 626

万亩,其总产量分别增加

70%

和

150%

。出现这一现象的主要原因是

A

.农民生产自主权的扩大

B

.农业生产技术有了革命性的改变

C

.农村经济体制改革完成

D

.国家取消对农副产品的统销政策

【

答案

】A

【

解析

】

本题考查我国农村经济体制改革的影响,意在考查考生分析问题的能力。

B

、

C

两项与历史事实不符,

D

项内容出现于

20

世纪

80

年代中期,

B

、

C

、

D

三项均排除;从题干信息可知,与

1975

年相比,

1980

年的多种农作物产量有很大提高,这与中共中央要求进一步完善家庭联产承包责任制有关,农民获得生产经营的自主权,农民的生产积极性得到极大提高,故

A

项符合题意。

1980

年

12

月,我国颁发了改革开放后的第一份个体工商业营业执照。这表明

A

.公有制经济主体地位开始改变

B

.城市经济体制改革全面展开

C

.企业承包经营责任制开始实行

D

.单一所有制经济结构已被突破

【

答案

】D

【

解析

】

本题主要考查新中国成立以来我国经济所有制状况的变革情况。

1980

年

12

月处于十一届三中全会之后,“个体户”获得营业执照表明我国开始承认生产资料私有制的存在,这一举措突破了单一公有制的经济结构。

D

项正确。

A

项错误,我国的基本经济制度是公有制为主体、多种所有制经济共同发展,公有制为主体的地位不会改变;

B

项开始于

1985

年,与题干时间不符;

C

项与题干无关。答案为

D

。