- 3.84 MB

- 2021-04-19 发布

专题十二 经济发展模式的创新与调整

NO.1

ITEM

ITEM

ITEM

ITEM

NO.2

NO.4

NO.3

高考命题热点化

——

历史考查由

“

考查知识

”

向

“

考查智慧

”

转变,注重鉴古知今

选择题主观化

——

复习内容由

“

教材知识

”

向

“

课程知识

”

转变,拓展知识边界

非选择题自主化

——

答题方式由

“

固化思维

”

向

“

多元思维

”

转变,立足唯物史观

专题跟踪检测

高考命题热点化

——

历史考查由

“

考查知识

”

向

“

考查智慧

”

转变,注重鉴古知今

NO.1

ITEM

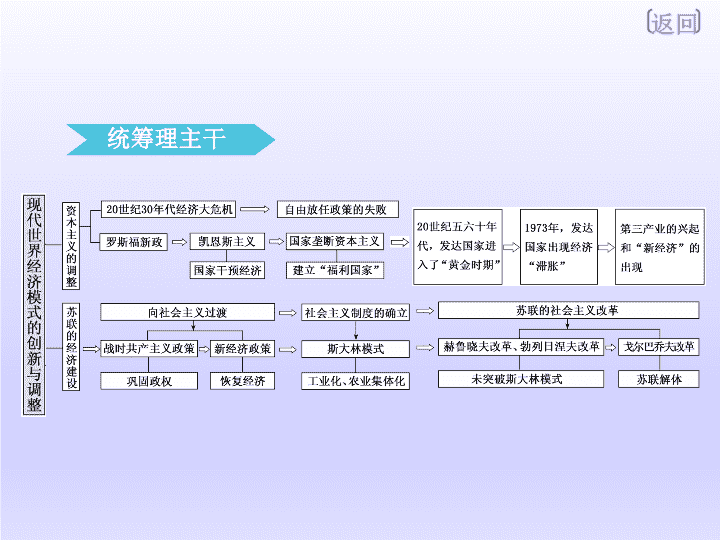

统筹理主干

高度析高考

选择题主观化

——

复习内容由“教材知识”向“课程知识”转变,拓展知识边界

NO.2

ITEM

计划和市场相调结的资本主义世界

考点一

高考真题聚焦

时间

类别

1929

~

1930

年

1930

~

1931

年

烟煤业

-

12.3

-

19.1

金属矿业

-

6.6

-

18.3

制造业

-

7.2

-

11.3

造成资本主义世界大恐慌、大萧条的经济大危机。

特有的

“

背景

”

工人的周工资不断下降。

特别的

“

表现

”

1929

~

1931

年的美国。

特定的

“

时空

”

解析

以退休人员养老金问题为切入点,引导关注中国老龄化社会到来的养老问题。

链接社会热点

罗斯福新政中的社会保障措施。

依托教材布点

体现价值理念

引导考生树立法制精神和以公平为核心的价值理念。

返回

强调社会存在与社会意识之间的关系:当时民众的社会生活状态所反映的社会存在。

唯物

史观

20

世纪

30

年代美国社会生活的一个侧面:观看电影不仅人数众多,而且具有明显的价值取向。

情境

创设

尼克松

“

还权于州和地方

”

,扩大地方和州政府的自主性。

历史

现象

使联邦政府更有力地宏观领导美国经济,减轻联邦政府负担,增加联邦政府财政收入。

历史

本质

20

世纪

70

年代初,美国在与苏联的争霸中实力不断下降,急需重振美国国家实力。

历史

背景

横展纵深提能

胡佛反危机政策

罗斯福新政

管理体制不变,减少政府干预

改变管理体制,扩大政府干预职能

政府

职能

赤字财政,保留金本位,局部调整金融财政

平衡预算,废除金本位,全面整顿金融财政

金融

改革

缩小公共工程规模,单纯性救济;局部调整工农业

以工代赈,举办并扩大公共工程规模;全面整顿工农业

救济

措施

地方政府、州政府及企业自行救济

联邦政府主持救济

谁来

救济

大资产者、大农场主

“

被遗忘

”

的中下层民众

救济

对象

胡佛的反危机措施

罗斯福新政

犹如杯水车薪,无济于事,从而错过了宝贵机遇,但也为后人提供了极为宝贵的教训

对于治理危机的恶果起了重要作用,事实上罗斯福执政后的政策调整对于取得随之而来的在第二次世界大战中的有利地位是至关重要的

在抑制危机的作用上两者有着明显不同

胡佛的反危机措施

罗斯福新政

对战后艾森豪威尔、尼克松、福特、里根和布什共和党政府有着重要影响

对战后历届民主党政府产生重大影响

对美国两党政治的影响也明显不同

固守自由放任主义优先的总统

开创国家垄断资本主义全面干预经济的第一位总统

在美国现代垄

断资本主义发

展史上两者的

地位不同

“轻重难调”的苏联社会主义建设

考点二

高考真题聚焦

解析

苏联

“

一五

”

计划取得了巨大成就,而同时期的美国经济则走向萧条,通过对比分析社会制度的利弊。

注重

比较思维

显性时空:

1928

年的苏联;隐性时空:

1932

年的美国,隐含了经济大危机。

强化

时空观念

返回

解析

吸取苏联工业化建设的高速发展对今天我国特色社会主义建设的启示。

注重

以史为鉴

不是传统的

20

世纪

30

年代的经济建设情境,而是

20

世纪五六十年代苏联工业化建设的情境。

创设

情境转换

苏联社会主义建设中的计划经济。

命题

重点依旧

返回

解析

把冷战与苏联的工业化建设联系起来。

打通

知识关联

以漫画作为命题载体,信息含量丰富,阅读时一是要注意从文字中挖掘显性信息,二是要从人物形象和携带物品中挖掘隐性信息。

命题

形式活泼

仍然是苏联的工业化建设。

考查

重点依旧

返回

解析

推导过程必须有着清晰的内在推演思路,

“

有一分证据说一分话

”

。

史料推论

循其理

任何史料都不是完全可信的,史料解读需剔除干扰信息和错误信息。

史料解读

求其信

不同年代版本的内容均有所不同。

史料辨析

知其短

返回

横展纵深提能

利用国家政权力量尽快发展经济,实现工业化,增强国防力量,以维护社会主义政权

强制推行农业集体化;牺牲农业,优先发展重工业;采取高度集中的计划经济体制

工业化与农业集体化政策

利用资本主义发展社会主义,巩固工农联盟,恢复和发展经济,建立社会主义经济基础,最终战胜资本主义,建立社会主义

利用商品货币关系和价值规律;在坚持社会主义经济占主导的前提下,一定限度内恢复和发展资本主义

新经济

政策

战胜国内外敌人,同时实现从战时共产主义直接过渡到社会主义

“

战时

”

与

“

共产主义

”

相结合,共产主义在政治、军事、经济上的全面运用

战时共产主义政策

根本目的

特点

政策

非选择题自主化

——

答题方式由“固化思维”向“多元思维”转变,立足唯物史观

NO.3

ITEM

高考第

41

题增分策略

⑦凡年老及丧失劳动力者,在家接受救济;贫穷儿童则在指定的人家寄养,长到一定年龄时送去做学徒;流浪者被关进监狱或送入教养院

②明初设养济院收孤苦无靠者,按月发口粮

④清代的法律也有关于社会救济的规定,主要有灾荒救济,高龄老人养赡,设栖流所以收养流浪贫民,孝子节妇贫苦者救济,贫穷读书人救济等

丧失劳动力者;贫穷儿童;流浪者等

救济弱

势群体

救济孤苦无靠者;高龄老人、流浪平民等

⑤社会不安定因素急剧增加

③这是正律中首次纳入社会救济保障条款

维护社会安定

维护社

会稳定

用法律保障社会救济

③

这是正律中首次纳入社会救济保障条款

⑤

社会不安定因素急剧增加

中国明清时期的救济制度和英国近代的济贫制度的根本目的都是维护社会稳定,维护其统治,其本质是赢得被统治者的认可,得到他们的支持,从而达到政权认同,维系其长久统治

⑦凡年老及丧失劳动力者,在家接受救济;贫穷儿童则在指定的人家寄养,长到一定年龄时送去做学徒;流浪者被关进监狱或送入教养院

⑧

1834

年,新济贫法规定,有劳动能力的失业者必须进“贫民习艺所”,才能得到救济

②明初设养济院收孤苦无靠者,按月发口粮

④清代的法律也有关于社会救济的规定,主要有灾荒救济,高龄老人养赡,设栖流所以收养流浪贫民,孝子节妇贫苦者救济,贫穷读书人救济等

国家设置救济机构,政府主导

④清代的法律也有关于社会救济的规定,主要有灾荒救济,高龄老人养赡,设栖流所以收养流浪贫民,孝子节妇贫苦者救济,贫穷读书人救济等

⑦凡年老及丧失劳动力者,在家接受救济;贫穷儿童则在指定的人家寄养,长到一定年龄时送去做学徒;流浪者被关进监狱或送入教养院

⑥

1601

年,英国颁布济贫法。救济办法因类而异

⑧

1834

年,新济贫法规定,有劳动能力的失业者必须进“贫民习艺所”,才能得到救济

③这是正律中首次纳入社会救济保障条款

④清代的法律也有关于社会救济的规定,主要有灾荒救济,高龄老人养赡,设栖流所以收养流浪贫民,孝子节妇贫苦者救济,贫穷读书人救济等

救济方式因人群而异

法律保障

①社会救济是中国古代历朝实施“仁政”的重要内容

⑧

1834

年,新济贫法规定,有劳动能力的失业者必须进“贫民习艺所”,才能得到救济

对于本问的相同点,考生比较材料一、二中的相同信息可以得出答案,但在对不同点的分析上,往往无从下手,导致失分现象的出现。实际上材料一的

①

、材料二中的

⑧

反映出中英之间在救济制度方面存在着文化上的差异。如果结合材料并从文化的角度进行分析,就能明确中英之间在救济制度方面的不同之处,从而得满分

⑥

1601

年,英国颁布济贫法。救济办法因类而异

⑦凡年老及丧失劳动力者,在家接受救济;贫穷儿童则在指定的人家寄养,长到一定年龄时送去做学徒;流浪者被关进监狱或送入教养院

⑧

1834

年,新济贫法规定,有劳动能力的失业者必须进“贫民习艺所”,才能得到救济

单纯的救济,覆盖面较窄

材料虽未对西方现代福利制度作阐释,但英国近代济贫制度的措施为回答“发展”提供了方向,从而减少了思维偏差。结合“福利国家”相关知识,从救济性质、保障手段、种类、受惠主体等方面来分析。从性质上看,西方现代福利制度从单纯的救济发展成为公民的社会权利;从保障手段上看,西方现代福利制度得到立法和制度上的保证;从种类上看,西方现代福利制度福利种类众多;从受惠主体上看,覆盖面广,低收入阶层受惠多;等等

高考第

42

题增分策略

“

福利国家制度

”

与战后资本主义的发展

产品分配的形式

垄断组织与资本主义的发展

人们在劳动中的地位和相互关系

生产资料公有制与苏联的经济建设

生产资料所有制的形式

论题概括

角度分析

1928

年,苏联开始实行第一个五年计划,在工业领域优先发展重工业,由农业和轻工业为重工业的发展提供资金。在农业领域实行农业集体化运动,建立集体农庄。斯大林开辟了一种不同于市场经济的计划经济体制和新型的工业化模式,在短期内实现了工业化和经济的快速发展。但长期的计划指令阻碍经济的可持续发展

生产资料

公有制与

苏联的经

济建设

观点一

福利国家制度主要包括医疗、疾病、养老、事故、失业、住房、教育等方面,其实质是国家运用社会保障政策和社会服务开支,保障个人和家庭的最低收入,保障其经济安全。这在一定程度上保障了人民的利益,对资本主义的发展起到了一定的积极作用

“

福利国家制度

”

与战后资本主义的发展

观点三

在第二次工业革命的推动下,工业生产迅速发展,不仅使企业的规模越来越大,而且使资本与生产越来越集中到少数大资本家手中,进而出现垄断组织。这在某种程度上将原有的企业之间的外部关系转化为企业内部的关系,从而达到进一步降低成本、提高质量和劳动生产率的目的,既约束了大企业之间的竞争,也限制了其他企业同垄断企业之间的竞争

垄断组织

与资本主

义的发展

观点二

“

专题跟踪检测

”

见

“

专题

跟踪检测(十二)

”

(

单击进入电子文档

)

谢 谢 观 看