- 536.94 KB

- 2021-04-16 发布

第

17

讲 非选择题

25

分题型突破

专题五

突破大题高分瓶颈

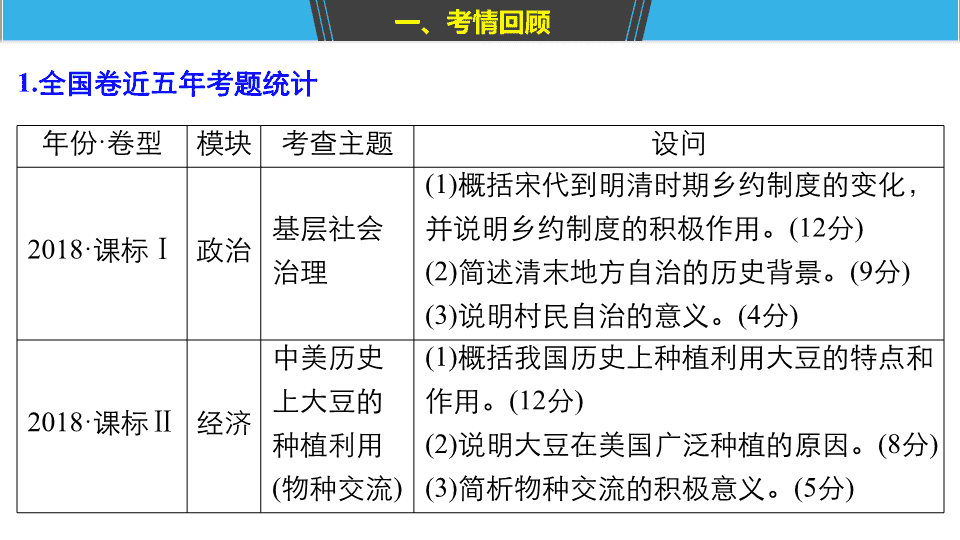

1.

全国卷近五年考题统计

一、考情回顾

年份

·

卷型

模块

考查主题

设问

2018·

课标

Ⅰ

政治

基层社会治理

(1)

概括宋代到明清时期乡约制度的变化,并说明乡约制度的积极作用。

(12

分

)

(2)

简述清末地方自治的历史背景。

(9

分

)

(3)

说明村民自治的意义。

(4

分

)

2018·

课标

Ⅱ

经济

中美历史上大豆的种植

利用

(

物种交流

)

(1)

概括我国历史上种植利用大豆的特点和作用。

(12

分

)

(2)

说明大豆在美国广泛种植的原因。

(8

分

)

(3)

简析物种交流的积极意义。

(5

分

)

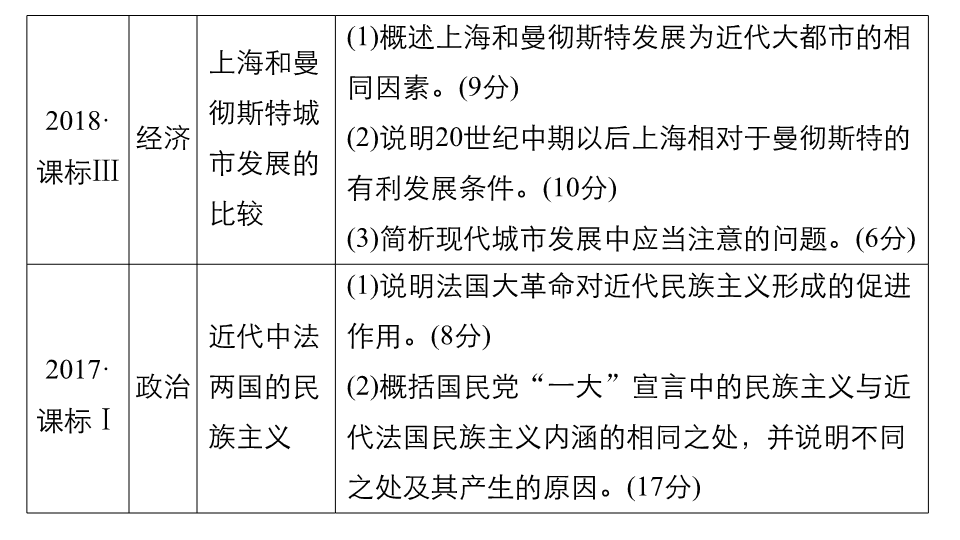

2018·

课标

Ⅲ

经济

上海和曼彻斯特城市发展的比较

(1)

概述上海和曼彻斯特发展为近代大都市的相同因素。

(9

分

)

(2)

说明

20

世纪中期以后上海相对于曼彻斯特的有利发展条件。

(10

分

)

(3)

简析现代城市发展中应当注意的问题。

(6

分

)

2017·

课标

Ⅰ

政治

近代中法两国的民族主义

(1)

说明法国大革命对近代民族主义形成的促进作用。

(8

分

)

(2)

概括国民党

“

一大

”

宣言中的民族主义与近代法国民族主义内涵的相同之处,并说明不同之处及其产生的原因。

(17

分

)

2017·

课标

Ⅱ

经济

清政府与新中国的矿业政策

(1)

分析清政府在雍正年间与

19

世纪

70

年代矿业政策的差异及原因。

(15

分

)

(2)

说明与清代矿业政策相比,新中国

“

一五

”

计划期间矿业政策的特点,并简析其意义。

(10

分

)

2017·

课标

Ⅲ

政治

郑成功收复台湾

(1)

概括荷兰侵占中国台湾与澎湖的历史背景和目的。

(15

分

)

(2)

简析台湾的收复在哪些方面促进了国家的统一。

(10

分

)

2016·

课标

Ⅰ

经济

清中期人口问题

(1)

说明清中期人口膨胀的原因及其影响。

(12

分

)

(2)

概括近代学者缓解人口压力的主张,并加以简要评价。

(13

分

)

2016·

课标

Ⅱ

经济

近代以来全球人口迁移

(1)

概括近代以来全球国际人口迁移的基本趋势。

(8

分

)

(2)

指出

16

世纪以来中国海外移民的特点及形成的主要原因,并说明华侨华人在中国近代史上的贡献。

(17

分

)

2016·

课标

Ⅲ

经济

中国明清时期救济制度和英国近代济贫制度的比较

(1)

概括中国明清时期救济制度和英国近代济贫制度实施的共同目的,并指出其救济方式的异同。

(18

分

)

(2)

指出与英国近代济贫制度相比,西方现代福利制度有哪些发展。

(7

分

)

2015·

课标

Ⅰ

文化

儒学发展

(1)

指出汉代儒学与孔孟儒学的不同之处,并概括宋代理学在哪些方面对儒学有所发展。

(10

分

)

(2)

指出韩愈、康有为关于儒学认识的共通之处

。

(8

分

)

(

3)

我们应当以什么样的态度对待孔子与儒学?

(7

分

)

2015·

课标

Ⅱ

文化

孟子和苏格拉底的法制观念

(1)

概括孟子和苏格拉底的法制观念。

(10

分

)

(2)

说明两种法制观念产生的社会背景及其共同的历史价值。

(15

分

)

2014·

课标

Ⅰ

文化

宋应星、牛顿二人科技成果的比较

(1)

分别指出宋应星、牛顿二人科技成果的特点及它们出现的背景。

(15

分

)

(2)

分析指出二人科技成果命运不同的原因。

(10

分

)

2014·

课标

Ⅱ

经济

移民东北问题

(1)

概括东北地区移民过程的特点。

(12

分

)

(2)

简析移民东北的历史作用。

(13

分

)

2.

命题规律分析

(1)

经济模块命题最多,其次是政治模块,文化模块命题最少。

(2)

基本没有跨模块的题目。

(3)

同一模块中古代史与近代史结合命题的情况较多,多是中外比较或古今

(

近

)

贯通。

(4)

设问方式以两问的居多,能力要求是获取和解读信息,调动和运用知识。答题要求往往是要求考生依据材料信息概括特点、趋势。说明原因

(

背景

)

、影响、作用等,有的还要求进行历史评价等

。

(5)2018

年考题出现了一个新变化,设问变为三问,最后一问紧扣考查主题或热点问题设问

。

[

例题

]

(2018·

课标全国

Ⅲ

,

41)(25

分

)

阅读材料,完成下列要求。

材料一

19

世纪

40

年代初,上海开始

“

依港兴市

”

,租界中

“

华洋杂居

”

;

60

年代后,上海由一个古老的县城逐渐发展成港口与商业中心;

19

世纪下半叶形成了沪东、沪西、沪南等工业区。甲午战争后,民族资本参与上海发展,形成新的商业区。

1929

年,由市政府主导,建成以江湾五角场为中心的

“

大上海市中心区

”

。

1949

年后,上海一直是国家重要的经济中心。十一届三中全会以后,上海作为国际化大都市,世界影响力日益增强

。

——

摘编自张仲礼编《近代上海城市研究》等

二、题型示例

材料二

16

世纪开始,曼彻斯特从军事要塞逐渐发展成为工商业城市。

1830

年已有棉纺厂

99

家,并开通世界最早的现代化铁路。

1838

年,设立议会和市政府,摆脱了封建管理体制。

19

世纪下半期,从传统的棉纺业衍生出许多新门类,开通了通海运河,可通往世界各地。

20

世纪初,不断与周围工业社区及城镇连接,发展为大城市。

1961

~

1981

年,因过于拥挤,人口大量外迁,老龄化日益严重,纺织业日趋衰落。

20

世纪后期,城市中心被废弃的工业区包围,几个大面积的旧贫民区仍然存在

。

——

摘编自

[

英

]

克拉潘《现代英国经济史》等

(1)

根据材料并结合所学知识,概述上海和曼彻斯特发展成为近代大都市的相同因素。

(9

分

)

(2)

根据材料并结合所学知识,说明

20

世纪中期以后上海相对于曼彻斯特的有利发展条件。

(10

分

)

(3)

根据材料并结合所学知识,以曼彻斯特为例,简析现代城市发展中应当注意的问题。

(6

分

)

第一步

(

答什么

)

审设问,明确答题方向。

例如本题要求比较上海和曼彻斯特城市发展的因素

(

条件

)

,并分析城市发展中应注意的问题。注意审题要仔细,具体要求是

“

概述

”

相同因素;说明

“

20

世纪中期以后

”

上海的

“

有利条件

”

;要

“

以曼彻斯特为例

”

进行分析

。

第二步

(

答案来自何处

)

读材料,获取有效信息。

例如本题中:

(1)

相同因素

两段材料逐句对比读

(

即先读材料一的一句,再读材料二的一句

)

,寻找有关共同点的关键词句:

①

(

上海

)

“

依港兴市

”

——(

曼彻

)

“

要塞城市

”

;

“

港口

”

——

“

铁路

”“

运河

”

三、做题步骤

②“

商业中心

”“

工业区

”

——

“

工商业城市

”

③“

古老的县城

”“

新的商业区

”

——

“

摆脱封建管理体制

”

(2)

上海有利发展条件

①

(

上海

)

“

港口

”

——(

曼彻斯特

)

“

军事要塞

”

(

下同,不再标注

)

②“

华洋杂居

”

——

“

人口外迁

”

③“

民族资本参与

”

——

“

日趋衰落

”

④

“

政府主导

”“

一直是

”

——

“

废弃

”

⑤“

十一届三中全会

”

——

“

1961

~

1981

年

”

(3)

应当注意的问题

由材料二中寻找关键词:

①“

拥挤

”“

旧贫民区

”

②“

老龄化

”

③

“

1830

年

已有棉纺厂

99

家

”“

纺织业日趋衰落

”

第三步

(

怎么答

)

调知识,解读信息,规范作答。

(1)

①

有利的地理位置,便利的交通条件

②

工商业发达,工业化发展

③

新的制度

(

制度突破

)

。

(2)

①

沿海港口城市

②

中西文明交汇

③

民族工业奠定基础

④

持续规划

⑤

国家政策、发展战略

⑥

浦东的开放开发。

(

来自所学知识

)

。

(3)

①

人口拥挤、贫民窟问题

②

人口老龄化

③

传统产业面临转型

。

答案

(1)

交通便捷;工商业的发展,工业化的推动;制度突破。

(2)

内河主航道入海口,沿海港口城市,中西文明交汇,近现代民族工业的基础,持续的规划建设,浦东新区的开放和开发,国家发展战略推动。

(3)

人口拥挤和贫民窟现象;人口老龄化;传统产业转型升级

。

1.

关注历史阶段特征:历史事实

(

或历史事件

)

只有在历史时段下才能存在,因此解题时一定要将历史事件放在特定时段内分析。例如本题第

(1)

问是

“

近代

”

;第

(2)

问是

“

20

世纪中期以后

”

;第

(3)

问是

“

现代

”

。

2.

找准材料的关键词句,这是答案的主要来源。

3.

注意题目每一问的分值,一般

4

分至少要答两点,

6

分至少要答三点,分值越高,答的点越多。

4.

说明或概括时,不能只罗列现象,要将现象上升为实质内容,概括时,找准概括点,准确提炼史实包含的观点。

四、方法总结

5.

审准题非常重要,弄清是

“

概括说明

”

,还是比较异同,比较的是相同点还是不同点。例如本题中既有相同点

(

“

相同因素

”

)

,又有不同点

(

上海的

“

有利条件

”

)

。相同点的比较,不要局限材料表面的意思,要以更深的层次,更高的高度来进行概括。无论相同点还是不同点的比较,都要找准比较项,对比要素、对比的角度等。

6.

回答背景

(

原因

)

作用

(

意义

)

时,尽可能从多个角度作答。答

“

趋势

”

要答出变化,答

“

特点

”

要高度概括,都不能仅仅是史实叙述或材料照搬

。

7.

如果部分答案拿捏不准,在组织答案时可以多答,千万不要少答或不答

。

(2018·

济宁高三一模,

41)(25

分

)

阅读材料,完成下列要求。

材料一

“

华夷

”

秩序是在古代世界的社会条件下产生的一个有理念、有原则和有着自身一套完备体制的国家关系体系。由于长期以来,中华帝国乃是古代东方、特别是东亚地区的主要大国,因此这一体系的理念、原则和

体制的

构建,中国自然起了某种主导作用。明成祖朱棣说:

“

朕君临天下,抚治华夷,一视同仁,无间彼此。推古圣帝明王之道,以合乎天地之心。远邦异域,咸使各得其所,闻风向化者,争先恐后也。

”“

一

”

与

“

和

”

,是

“

华夷

”

秩序最本质的东西。这个

“

一

”

,就是要

“

大一统

”

,

“

一统华夷

”

。

“

和

”

的内容有三,即

:

五、针对训练

中国不干预各国内部事务;中国对各国交往实施

“

厚往薄来

”

原则;中国负责维护各国的国家安全。朱棣派遣郑和出使的敕谕中说:

“

尔等祗顺天道,恪守朕言语,循理安分,勿得违越,不可欺寡,不可凌弱,庶几共享太平之福。

”

历史证明,中华帝国处理对外关系方面,确实做到了有

“

一

”

就有

“

和

”

。

——

摘编自何芳川《

“

华夷

”

秩序论》

材料二

“

光荣革命

”

后,英国已具备了向外扩张的条件。当时,新的政治制度已经确立,由此而造成的政治冲突也已经结束。重商主义已经为朝野上下所接受,对外贸易越来越成为最重要的民生国计。辉格党长期执政,为发展海外贸易提供了保障,这个党代表着英国最大的土地贵族,但同时也代表以伦敦为基地的海外大商业利益。威廉三世继承王位后,英国就被拖进了旷日持久的对外战争。就威廉的本意而言,他要把英国拖进荷、法之间的长期争执,从而有利于荷兰方面;但就英国而言,这却符合它已经面临的扩张需要,因此受到广泛的支持,尤其受到辉格党的支持。

——

钱乘旦等著《英国通史》

(1)

根据材料一并结合所学知识,概括指出中国古代统治者所追求的

“

华夷

”

秩序的基本内涵,分析导致该追求的因素。

(12

分

)

答案

基本

内涵:以中华帝国为中心;在中国的约束和保护

(

主导

)

下,构建和平秩序;以中华文明促进各国的进步与繁荣。

社会因素:国家统一,中央集权体制完备,国力相对强大;农耕文明领先;儒家思想占据主导地位,文化繁荣。

答案

解析

解析

“

基本内涵

”

根据材料信息概括,围绕中国地位

(

“

中心

”“

主导

”

)

、中华文明的影响来概括;

“

因素

”

要从政治、经济、思想文化等方面概括。

(2)

根据材料一、二,指出近代英国与古代中国对外交往的不同。结合所学知识,简析近代英国对外交往所产生的影响。

(13

分

)

答案

不同

:中国属和平交往,英国属于殖民扩张;中国以构建和平秩序,促进世界各国发展为目的,英国以称霸世界,满足本国资本主义的发展需要为目的;中国封建王朝是对外交往的主导与推动者,英国资产阶级政党是海外扩张的积极推动者。

影响:扩大了英国的资本原始积累,扩展了英国的海外利益,为英国资本主义经济和政治的进一步发展奠定了基础;提升了英国在国际秩序中的影响力。

解析

“

不同

”

从性质、目的、推动者等方面比较;

“

影响

”

要从经济、外交等方面分析。

答案

解析