- 1.34 MB

- 2021-04-15 发布

2019-2020学年福建省厦门外国语学校高一上学期期中考试 历史

本试卷分选择题(60分)和非选择题(40分)两部分,共6页42小题,考试用时90分钟。

注意事项:1.选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案;在试卷上做答无效。

2.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔在答题卡上作答,答案必须写在答题卡上各题目指定区域内的相应位置上,超出指定区域的答案无效;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液。不按以上要求作答的答案无效。

1.钱穆在《国史大纲》中写到:“以政制言,中国自秦以下,即为中央统一之局,其下郡、县相递辖,更无世袭之封君,此不足以言‘封建’。”此处“封建”是指

A.宗法制 B.分封制

C.郡县制 D.行省制

2.史载齐国孟尝君使用的冯谖、赵国平原君启用的毛遂、鲁庄公委以重用的曹刿、楚庄王委以重任的孙叔敖等人都出身低微,或为农民、或为舍人、或为牧人。这表明春秋战国时期

A.推行军功爵制 B.纷纷开展变法运动

C.等级观念消亡 D.贵族政治出现松动

3.从春秋战国到秦汉时期,中国的国家结构体系具备了逐渐脱离“三代”时期多元化的联邦治理模式而向单一制中央集权模式转型的客观条件。这里的“客观条件”最主要是指

A.分封制的瓦解,郡县制的形成 B.宗法制的瓦解,皇帝制度确立

C.分封制的瓦解,实施郡国并行 D.秦灭六国后,实行三公九卿制

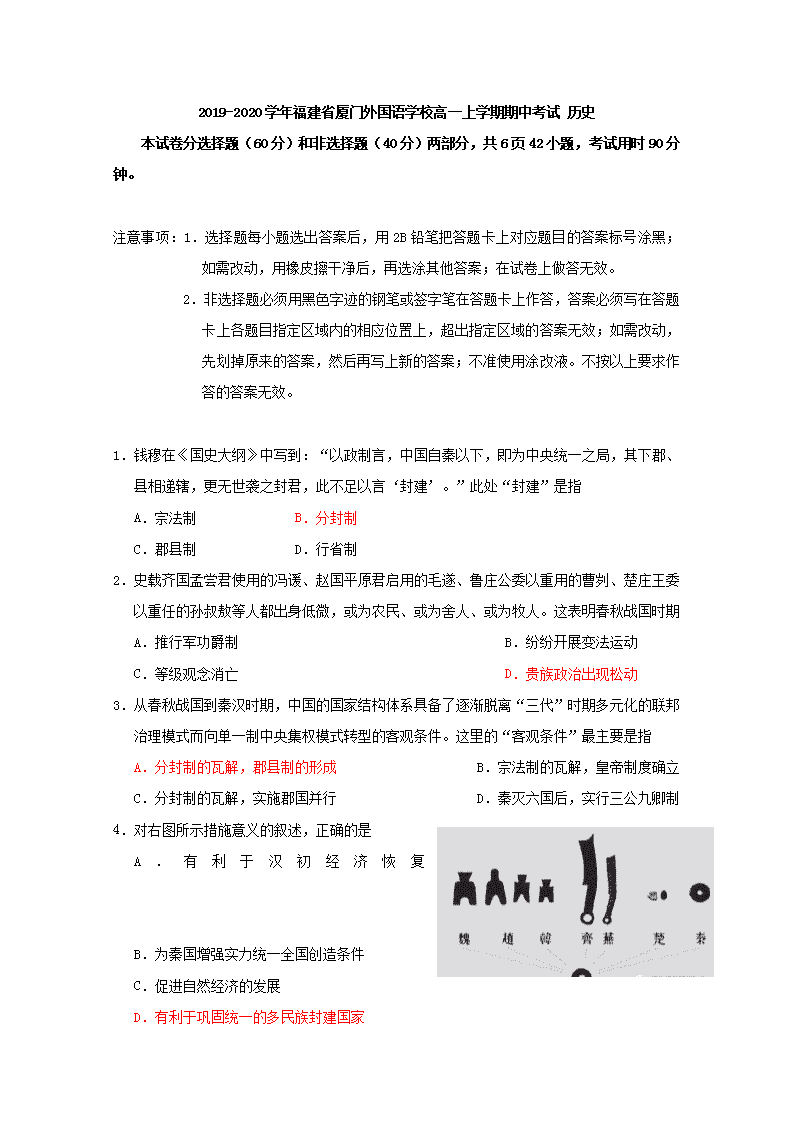

4.对右图所示措施意义的叙述,正确的是

A.有利于汉初经济恢复

B.为秦国增强实力统一全国创造条件

C.促进自然经济的发展

D.有利于巩固统一的多民族封建国家

5.钱穆先生认为:“政治制度是现实的,每一制度,必须针对现实,时时刻刻求其能变动适应。”据此,下列“现实”与“制度变动”对应正确的一组是

A.西周灭亡——秦朝郡县制 B.秦朝灭亡——汉初郡国并行制

C.丞相擅权——明朝内阁制 D.藩镇割据——唐朝三省六部制

6.东汉顺帝时期,从尚书令左雄建议,凡举来之人,须先初试于府,次复试于端门。自此,察举制度除重名声外,又增加考试。这种改革

A.革除了察举制的固有弊端 B.使用人权收归中央政府

C.为科举制的开创提供借鉴 D.打破以门第选官的格局

7.唐代宰相会议在最后决策时,通常采取协商一致通过的方式,宰相必须在议决后上报皇帝的奏章联合署名,如某一宰相拒绝在奏状上署名,则此状即成为废状。这一做法有利于

A.提高宰相议事的效率 B.削弱皇帝的决策权

C.避免官僚之间的内斗 D.加强相权间的制约

8.按照“人主莅权,大臣审权,争臣议权”的原则,皇帝任命或责降官员不当,负责起草诰词的知制诰和中书舍人可以“封还词头”,加以拒绝。这表明宋代

A.有效杜绝官僚腐败 B.丞相权力进一步加强

C.皇权受到一定制约 D.皇帝与大臣共治天下

9.分封制是西周宗法制度的主要内容之一。秦汉以后尽管郡县制成为国家的一项基本行政区划,但封国制度一直不同程度的以不同方式被历朝历代所保留。如西汉初年的郡国并行制和明朝初年的封国制。分封制的长期存在反映了

A.宗法观念根深蒂固 B.有利于加强中央集权

C.顺应当时统治需要 D.统治阶级的个人喜好

10.元代推行行省制,设河南行省统辖黄河以南和长江以北的广大地区,但在黄河下游则以沂蒙山南麓为界与中书省直辖区“腹里”相邻;将江西、广东合为江西行省,治所在南昌;将湘、鄂、桂并入湖广行省,治所设于武昌。这一规划和设置

A.体现了“山河形便”的习惯做法 B.有助于加强中央对地方的控制

C.保障了蒙古族贵族的统治特权 D.是对南宋统治区实施特殊政策

11.明太祖朱元璋曾铸了一块“内臣不得干预政事”的铁牌,挂于宮门里,可后来明代政治最坏时,司礼监太监却成了真“宰相”,甚至成了真“皇帝”,其根本原因在于

A.政治腐败 B.宦官专权

C.君主专制 D.中央集权

12.清代官制中,内阁是国家的最高权力机关,是总理全国政务的最高官署,但实际权力有限。乾隆中叶以后,内阁大学士成为荣誉职衔。中国历史上正式出现内阁制始于

A.明太祖时期 B.清康熙帝时期

C.明成祖时期 D.清雍正帝时期

13.据记载,清代皇帝召集军机大臣开会时,太监都要退出,进门时掀帘的任务就由军机大臣中排位最低的人负责,因此当时有“挑帘军机”之称。“挑帘军机”的出现

A.说明军机大臣的地位极低 B.反映了军机处保密性极强

C.表明了皇帝故意显示威严 D.反映了军机处的等级森严

14.中国茶叶输英总值在1781~1790年间是9626万元,英国毛织品等货物输华总值在1781~1793年间是1687万元,仅及中国输英货价的1/6。因此,英国必须以大量白银来抵付贸易差额。为了改变这种状况,英国

A.开辟海外市场,刺激资本扩张 B.操控三角贸易,发展制造工业

C.协定中国关税,控制中国海关 D.推行鸦片贸易,改变贸易格局

15.鸦片战争时,在三元里抗英斗争中,有一张出自乡绅之手的对英国侵略者的“晓谕”说:“我虽乡愚小民,乃亦天朝赤子。惜身家亦惜土地,终怀父母之邦。”可见当时的一些乡绅

A.饱读儒家经典著作 B.主动指挥了鸦片战争

C.初具民族主义观念 D.已经走在近代化前列

16.一座城市的口号,承载着一座城市的发展史。有一座城市提出的口号是“书藏古今,港通天下”,它曾在《南京条约》中开埠,1984年被列为十四个沿海港口城市之一。这座城市是

A.宁波 B.厦门

C.天津 D.大连

17.对于被迫签订的条约,咸丰皇帝认为“自古要盟不信,本属权宜”,表示不必严格守约。第二次鸦片战争后,恭亲王奕䜣提出办理中外交涉,要“以守约为主,以践言为先”。这种变化说明清政府

A.外交政策失去了自主权 B.放弃了保卫国家主权的立场

C.逐步接受近代国际规则 D.灵活利用国际规则维护权益

18.冯友兰讲:“假如太平天国统一了中国,那么中国的历史将倒退到黑暗时期。”钱穆说:“若太平天国成功了,便是全部中国历史的失败了。”两位史学家这样说的根本原因是

A.农民阶级不代表先进的生产力 B.太平天国运动破坏了经济

C.太平天国运动遭到列强的镇压

D.太平天国运动具有空想性

19.太平天国前期在《天朝田亩制度》中主张绝对平均分配土地、产品,多余财物要收归国库。而后期颁布的《资政新篇》中却主张学习西方,发展工商业和资本主义经济。这种改变

A.适应了农民战争的需要 B.挽救了太平天国的危机

C.体现了时代发展的潮流 D.促进了中国社会的改良

20.湖南汉族官僚曾国藩的湘军,是镇压太平天国的主力。曾国藩作为两江总督,统辖苏浙皖赣四省军务。清朝一度出现督抚专权的局面。该现象反映了

A.清朝的统治土崩瓦解

B.晚清中央集权的弱化

C.北洋军阀割据的形成

D.曾国藩思想观念守旧

21.右侧图片来自《崩溃的帝国:明信片中的晚清》。图片反映的这场战役

A.导致北洋舰队全军覆没

B.刺激中国开展洋务运动

C.致使日军取得黄海制海权

D.成为双方海军的一次决战

22.甲午战后,许多中国人出于对中国国际地位的担忧,开始认真反思中国的传统文化、历史、语言甚至儒家文明的价值。在许多方面,1895年后的中国失去了同一性和历史性。这说明甲午中日战争

A.打乱了中国的近代化进程 B.整合了中华民族的精神信仰

C.增强了国人的民族凝聚力 D.刺激了国人变革制度的愿望

23.下列通过解读史实而得出的结论,正确的是

史 实

结 论

A

左宗棠收复新疆

缓解了中国的边疆危机

B

台湾人民反割台斗争

维护了祖国的领土完整

C

义和团提出“扶清灭洋”口号

反映了阶级矛盾日益尖锐

D

1934年工农红军开始长征

创建了第一块农村革命根据地

24.1900年,英国和德国就中国问题签订了《英德协定》,主张中国各口岸自由开放,反对列强在中国获得任何领土利益。这一协定

A.维护了中国领土主权的完整 B.加深了中国殖民地化的程度

C.导致了列强瓜分中国的狂潮 D.加剧了列强争夺中国的矛盾

25.武昌起义爆发后,清政府调集军队南下镇压。河南一些卜卦的人,见有清兵来问卦,故意说南下不宜,以动揺军心。一些火车司机故意撞向运送清兵的火车,致使清军无法到达武汉。这反映出

A.北方具备发动革命的群众基础 B.民主共和观念逐渐深入人心

C.清廷失去了对地方势力的控制 D.清政府的统治危机空前严重

26.南京临时政府颁布的《中华民国临时约法》规定:“中华民国人民,一律平等,无种族、阶级、宗教之区别。人民享有人身、财产……集会、结社、通信、信教等自由;有请愿、诉讼、考试、选举和被选举等项权利”。这些规定

A.使人民真正获得了自由民主 B.实行了法律面前人人平等

C.否定了封建专制和等级制度 D.确立了中华民国的政治制度

27.袁世凯统治期间仅1912年至1914年就有唐绍仪、陆征祥、赵秉均、熊希龄四届内阁走马灯似的更替,成为民国初年政治史上一道奇观。这一现象说明当时

A.民主政治建设进程艰难

B.立宪与共和斗争激烈

C.国民政治参与热情高涨 D.民主形式已荡然无存

28.某历史学家曾说,__________以“民族国家”为新效忠对象而取代旧式“宗族”“种族”和“国君”的对象,反映民国以来社会历史的变化。其中,“___________”所反映的内容应该是

A.辛亥革命 B.新文化运动

C.五四运动 D.国民大革命

29.有学者认为:五四运动之于历史的意义,不在于破坏,不在于摧毁,而在于回归,在于重生;这生生不息的人性启蒙,这潜滋暗长的普世关照,是导引着中国社会走向和谐和繁荣的必由之路。在此作者强调的是

A.五四运动没有其现实意义 B.五四运动的思想启蒙作用

C.五四运动的爱国救亡意义 D.五四运动传播了民主科学

30.史学家吕思勉在《中国简史》中写道:“8月12日,蒋中正到长沙。于是兵分为三:右入江西,左出荆州、长沙,而中路直攻武汉”。这一情形反映的是

A.武昌起义、各省响应 C.步步为营、围剿红军

C.北伐战争、胜利进军 D.枣宜会战,英勇抗日

31.20世纪二三十年代,国共关系的演变可以概括为“合作——对立——合作”。以下能够体现此变化的一组历史事件是

A.国民革命——北伐战争——遵义会议 B.北伐战争——八七会议——太原会战

C.黄埔军校——西安事变——南昌起义 D.五四运动——秋收起义——西安事变

32.20世纪二三十年代,在革命思潮风起云涌的年代,有学者通过对北平人力车夫的调查显示,这些生活在底层的无产者居然有半数不赞成革命,而他们正是革命要解放的对象。这表明

A.革命脱离中国社会实际 B.底层民众普遍排斥革命

C.近代改良思想影响广泛 D.革命运动缺乏社会基础

33.右图是2016年为纪念某一重大事件80周年而发行的纪念邮票。该邮票纪念的是

A.南昌起义打响

B.遵义会议召开

C.红军长征胜利

D.渡江战役成功

34.毛泽东在中共七大的政治报告中回溯抗日战争的历史,指出:中国人民的抗日战争,是在曲折的道路上发展起来的。这个战争,还是在一九三一年就开始了。这一开端的确立是因为当时

A.局部抗日战争打响 B.中日之间正式宣战

C.日本展开全面侵华 D.国共实现合作抗日

35.1937年11月28日,《泰晤士报》社论对某一会战进行高度评价:“中方伤亡固极惨重,但十周之英勇抵抗,已足造成中国堪称军事国家之荣誉……一隅之抵抗,对于整个中国均有极大之影响。”这一战役

A.取得了抗战以来的首次大捷

B.是华北规模最大的一次对日作战

C.粉碎了日本速战速决的计划

D.标志着抗日战争相持阶段的到来

36.右图为某年延安大礼堂悬挂的旗帜和标语。据此可知当时

A.中央红军被迫长征

B.日本加紧侵略中国

C.国共合作出师北伐

D.解放战争即将结束

37.1939年2月,国民党军事委员会举办了游击干部训练班,其后又颁布《游击队整顿办法》《游击队整顿训练大纲》等文件,分发给各战区。国民党军事委员会此举意在

A.与中共争夺抗战的领导权 B.竭力塑造战时政府的形象

C.为持久抗战调整作战方法 D.粉碎日军速战速决的计划

38.陈旭麓认为,辛亥革命、国民革命、解放战争分别推翻了清政府、北洋军阀政府、国民党政府,构成了近代中国民主革命的三次高潮。这“三次高潮”的相同点是

A.领导阶级和革命前途 B.革命结果与指导思想

C.革命性质和革命任务 D.革命对象与领导阶级

39.1949年的上海街头,充斥着西式打扮的行人、美国汽车、好莱坞影星葛丽亚·嘉宝的力仁香皂海报。这一切在当年5月戛然而止。之所以会“戛然而止”,是因为

A.美国扶蒋反共政策激发民众抗议 B.人民解放军挺进江南解放了上海

C.国民党政府在上海进行经济改革 D.民族工业在上海得到迅速的发展

40.1949年3月的一份《人民日报》头条刊载着“中共七届二中全会完满结束……全会批准召开新政协成立联合政府‘确定党的工作重心由农村转移到城市’”等内容,这意味着

A.农村土地革命的胜利完成 B.对工人与农民阶级地位有重新认识

C.社会主义建设的迅速展开 D.农村包围城市的革命阶段基本结束

41.(20分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 两汉时期,皇帝对丞相待之以礼,丞相谒见皇帝时,皇帝起立,赐丞相座。隋唐时期的官员上朝奏事也均有座。到了宋代,官员上朝必须站着奏事。至明清,大臣奏事连站都不行了,必须跪着。

材料二 在秦及西汉初年,皇帝行使权力,将意志化为诏书,见诏实行,程序比较简单。或与宰相议定,交御史起草、下达;或直接命令御史起草、下达,即可生效。宋代下诏书需经中书、门下之制度更加完备,因而反对内批,反对君主独断专行的理由,也就更加充足。或从制度上、道理上批评滥用内批是违反“礼”、“正”、“道”;或从历史经验教训上批评滥用内批会导致“祸”、“乱”;或从道德上批评滥用内批是出于“私”心。明代表面上废除宰相,皇帝直接指挥六部、百司政务,实际上多半依靠“票拟”定夺,皇帝的意志和权力受到内阁诸臣极大的左右限制。由于票拟是下达皇帝诏令的正常途径,所以明代内阁限制皇帝滥用下手诏、中旨的斗争,更加制度化。

——祝总斌《试论我国封建君主专制权力发展的总趋势》

(1)材料一反映了什么现象?其实质是什么?请结合唐、明、清有关史实加以说明。(10分)

(2)据材料二分析古代君主行使权力的变化趋势,并结合所学知识说明其产生变化的原因。(10分)

42.(20分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 洪仁玕之所以抛却在香港作为教会中人的平静生活,冒死投效与清军血战正酣的太平军的行列,除了身为洪秀全族弟和心系攘夷大业的因素外,更为其拳拳报国之心所驱使,即试图在太平天国实施他的近代化方案,使中国也走上富强之路。

——夏春涛《洪仁玕的思想特征及其历史地位》

材料二

孙中山打一个生动的比喻,大意是中国推翻清王朝的专制统治以后应该走什么道路?是走开明专制化道路呢,还是民主政治?这就好比我们中国现在造铁路,造好了就要用火车头,到底是用人家发明的原始的“粗恶的火轮车”,还是用“最新的火轮车”?

——萧功秦《中国百年现代化的六次政治选择》

材料三 十月革命刚一爆发,许多报刊立即指出了它的“社会革命”的性质。认为其发动者“以工场劳动者为基础”、“以激烈手段实行”……1919年初,社会上许多人对俄国革命仍然存在许多误解……到1920年,中国进步知识分子对俄国革命的看法已基本改观,许多人已经在某种程度上相信十月革命的道路是可行的了。

——摘编自杨奎松《社会主义从改良到革命》

(1)材料一中的“近代化方案”集中体现在哪部著作里?结合所学,概括洪仁玕提出这一方案的目的。(6分)

(2)指出材料二中“用‘最新的火轮车’”的含义。结合所学,列举孙中山为此作出的努力。(6分)

(3)据材料三并结合所学知识,指出促使中国人对俄国革命态度发生改变的关键因素。结合中国近代史的相关史实,简要说明“十月革命的道路是可行的”。(8分)

厦门外国语学校2019-2020学年第一学期半期考

高一历史科试题参考答案

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

D

A

D

B

C

D

C

A

B

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C

C

B

D

C

A

C

A

C

B

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

A

D

A

B

D

C

A

C

B

C

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

B

D

C

A

C

B

C

C

B

D

41.

(1)现象:丞相上朝的礼仪变化:坐——站——跪。(2分)

实质:君主专制统治不断强化。(2分)

说明:唐朝实行三省六部制,将相权一分为三,削弱了相权,加强了皇权。(2分)

明朝废丞相,设内阁,皇权进一步加强。(2分)

清朝设立军机处,军国大事由皇帝一人裁决,君主专制达到顶峰。(2分)

(2)变化:君主行使权力很少受制约到受到历史经验、道德和制度的制约。(4分,只答受制约得2分)

原因:先代王朝灭亡的经验教训;(2分)儒家思想作为主流意识的制约;(2分)古代行政体制日益完备的影响。(2分)(其他答案酌情给分)

42.

(1)著作:《资政新篇》。(2分)

目的:振兴太平天国;推翻满清政权;实现国家富强。(4分,任答2点即可。)

(2)含义:实行民主共和(或建立民主政治)。(2分)

努力:建立中华民国;颁布《中华民国临时约法》;反对北洋军阀(进行维护民主共和的斗争)。(4分,任答2点即可。)

(3)因素:五四运动后马克思主义广泛传播。(2分,突出五四运动的影响即可)

说明:在十月革命的影响下,无产阶级领导中国人民以暴力革命的方式取得了新民主主义革命的伟大胜利,进而建立了社会主义制度。(6分,关键词:无产阶级、暴力革命、新民主主义革命)