- 5.97 MB

- 2021-04-14 发布

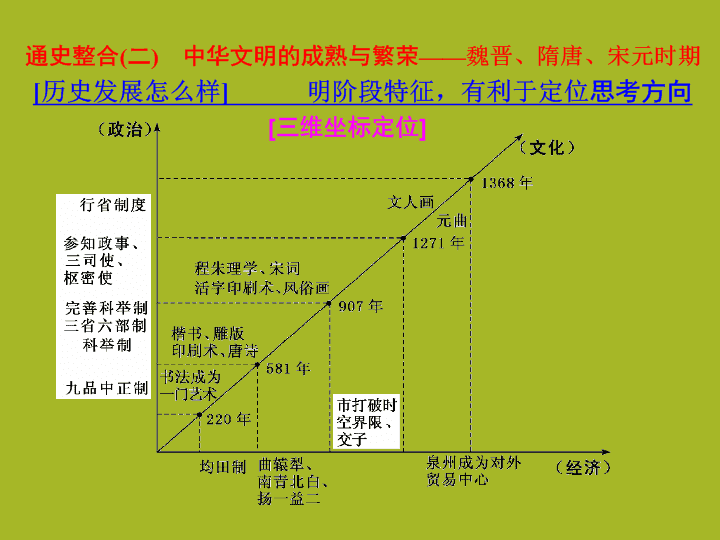

元朝

宋朝

隋唐

魏晋南北朝

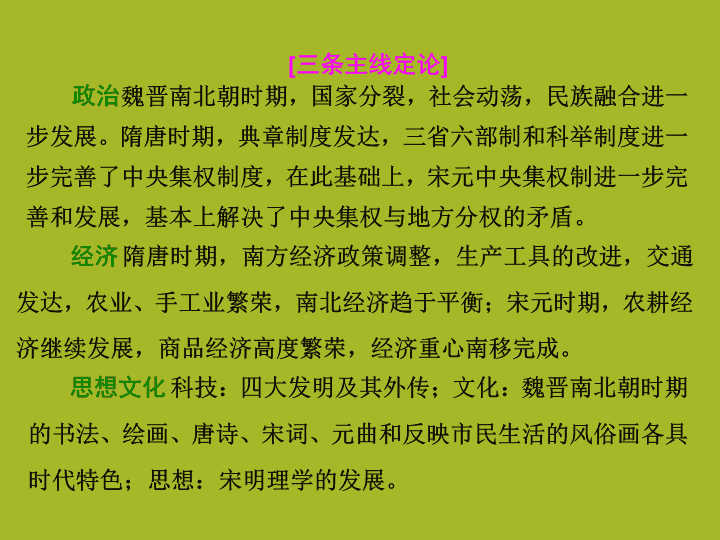

印刷术的发展推动了文化的普及和传播

印刷术的发展

科技

商品经济的发展促进了市民阶层队伍的扩大,适应了市民阶层文化生活的需要

商品经济的发展

经济

宋朝国家分裂,两宋文学家多忧世之作,影响了两宋诗歌、词赋的创作风格

国家的分裂和统一

宋朝知识分子地位较高,促进了宋朝文化的全面繁荣;元朝知识分子地位较低,促进了元曲的形成与繁荣

知识分子的社会地位

宋元时期,理学兴起,并逐渐成为官方哲学,适应了中央集权政治发展的需要

中央集权的加强

政治

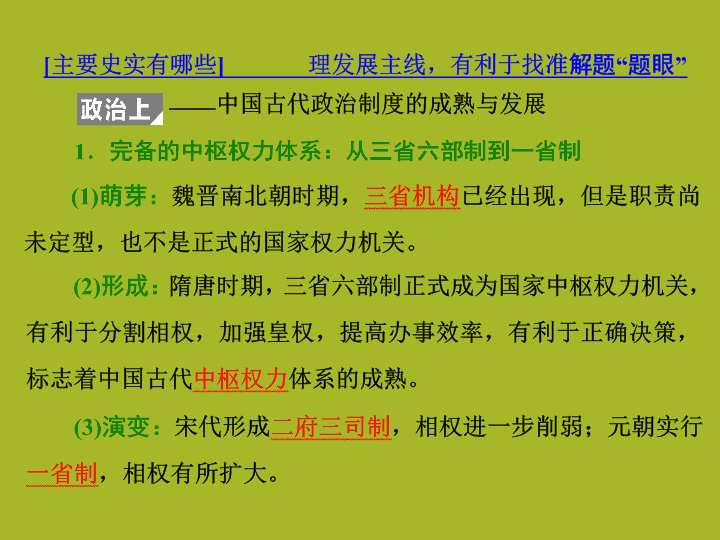

科举制

军功爵制、察举制、九品中正制

世卿世禄制

选官制度

给中下层知识分子提供了机会

体现封闭的特征。以官举士,百姓不得参与

下层人士一般没有参政机会

特点

考试成绩

才能、品德到门第

世袭

依据

解析

土地规模

(

亩

)

户数

户数比例

20

以下

24

17.3%

20

~

130

103

74.1%

131

~

300

10

7.2%

300

以上

2

1.4%

小计

139

100%

返回

唐初实行均田制,唐朝中期,均田制逐步瓦解,土地私有制占据主导地位。在手工业和采矿业中,官营不断缩小,民营日渐扩大,这也是私有制不断增强和发展趋势的反映

私有制的发展

在专卖、对外贸易等制度的活动中,都体现了唐宋政府对经济手段和经济效益的重视

国家更多使用经济手段管理

国家越来越多地退出经济的直接经营,把更多的经济空间让渡给民间。在政府物资调配、专卖等领域中,国家开始更多地吸纳商人的力量

国家干预的减少

随着土地私有制的发展,租佃制成为最基本的生产关系。地主与佃农是租佃契约关系,佃农是国家的编户齐民。在手工业中,唐代官营手工业出现了劳役制向雇募制过渡的趋势。在宋代,雇募制成了普遍的方式

人身依附关系的松弛

解析

返回

解析

返回

特征

表现

朝代

经济重心南移完成

经济上南强于北的局面完全确立,南方正式成为中国古代的经济重心

南宋时期

南北经济总量基本持平

南方经济继续加速发展,逐渐赶上北方

中唐以后

江南得到初步开发

初步形成稻麦兼种、水陆互补的作物体系,耕地面积和产量大幅度提高。农业、手工业和商业发展,出现了拥有上百万人口的大城市

魏晋南北朝

解析

返回

解析

返回

文人画成就突出,绘画作品中诗、书、画进一步密切结合而且成为普遍的风尚

元代

风俗画盛行,如张择端的

《

清明上河图

》

,典型地反映了北宋东京繁华的景象。反映了宋代随着手工业、商业不断发展,城市经济繁荣,出现了封建文化的高度繁荣。文人阶层壮大,理学兴起,文人画更加注重意境

宋代

是我国封建社会的繁荣期,人们欣赏刚劲有力的书法风格,王羲之的作品受到推崇

唐代

解析

返回

隋唐时期用科举制取代了九品中正制,将选人、用人大权收归中央,剥夺了门阀士族垄断官吏选拔的政治特权

政治上

文化的发展和普及使士族失去了以往的文化优势,在一定程度上缩小了士族与平民之间的差距

文化上

商品货币关系的发展削弱了农民对地主的人身依附,松弛了宗族的血缘纽带,聚族而居走向分户析产,宗族成员不断迁徙,这使得士族经济不再像以前那样相对稳定

经济上

解析

返回

解析

返回

解析

返回

解析

返回

解析

返回

丝绸之路是西汉与西域交往和交流的历史见证。丝绸之路也是西汉时期及以后中国与西亚、欧洲各国的联系之路。丝绸之路促进了中外经济文化的交流,也密切了汉族与沿途的其他少数民族的关系,促进了我国西北地区的开发

历史影响

汉武帝以后,开辟了与南海诸国以及印度半岛等地的水上交通线,从事经常性的贸易往来,这就是

“

海上丝绸之路

”

海上丝绸之路

“

陆上丝绸之路

”

是连接中国腹地与欧洲诸国的陆上商业贸易通道,形成于公元前

2

世纪至公元

1

世纪间,直至

16

世纪仍保留使用,是一条东方与西方之间经济、政治、文化进行交流的主要道路

陆上丝绸之路

解析

返回

解析

返回

解析

返回

解析

返回