- 1.48 MB

- 2021-04-14 发布

www.ks5u.com

历史试题

一、选择题(25x2=50 分)

下列图片信息中,最能体现古代中国农业经济基本特点的是 ( )

A.①② B.①③ C.②③ D.②④

1. 北朝《木兰辞》:“东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭。”反映出的正确信息有

①各种商品买卖都有固定的场所

③集市地处交通便利之处

②政府对“市”实行行政管理 ( )

④草市已经演进为地方商业中心

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

1. 下列两件精美的瓷器令世人叹为观止。其生产部门最有可能的应是 ( )

A.官营手工业 B.民营手工业 C.家庭手工业 D.田庄手工业

2. 清朝实行重农抑商和闭关锁国政策产生的影响不包括的是 ( )

A. 阻碍了资本主义萌芽的发展C.造成了中国的日益落后

B.

强化了自给自足的自然经济D.加速了小农经济的解体

1. 下表是 1866—1868 年国外棉布在中国的售价变化情况。据此表格信息可推出( )

时间

1866 年

1867 年

1868 年

价格

2 两 9 钱至 4 两/匹

2 两 5 钱至 3 两/匹

2 两 2 钱至 2 两 5 钱/匹

A.中国封建自然经济进一步强化 B.中国小农经济模式加速解体

C.中国民间手工业进一步发展 D.民族工商业与外国商战激烈

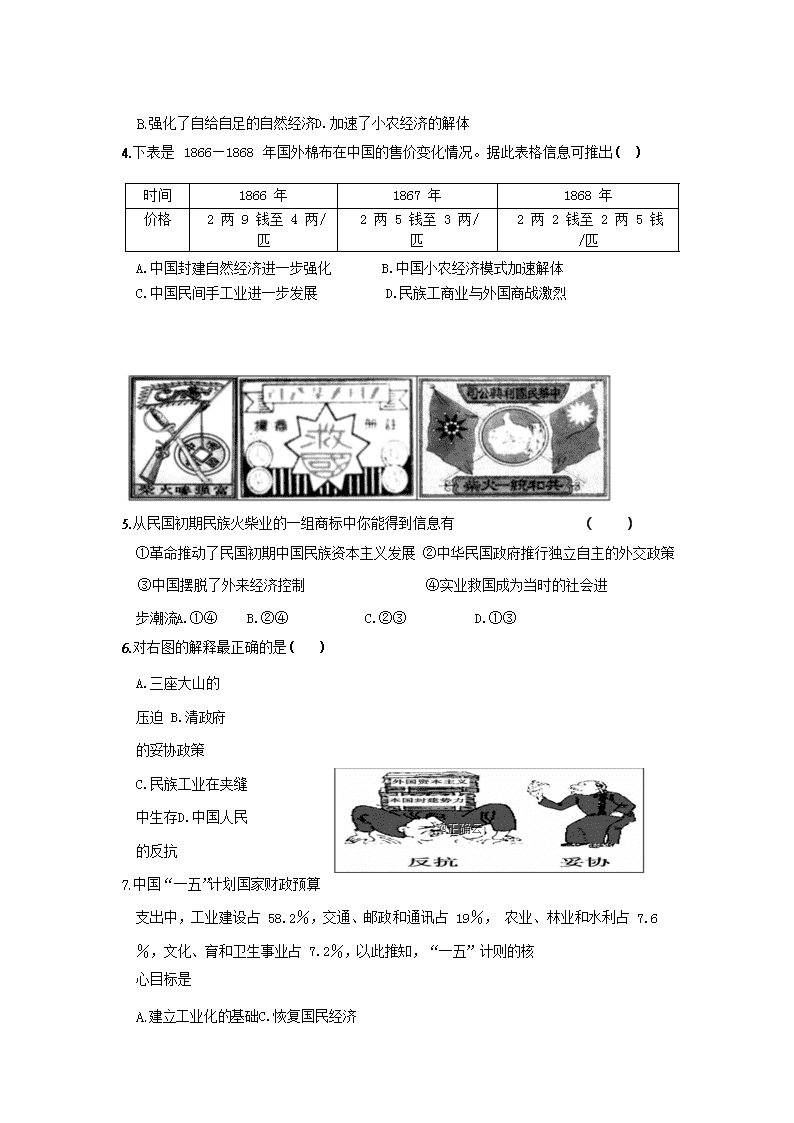

2. 从民国初期民族火柴业的一组商标中你能得到信息有 ( )

①革命推动了民国初期中国民族资本主义发展 ②中华民国政府推行独立自主的外交政策

③中国摆脱了外来经济控制 ④实业救国成为当时的社会进步潮流A.①④ B.②④ C.②③ D.①③

3. 对右图的解释最正确的是( )

A.三座大山的压迫 B.清政府的妥协政策

C.民族工业在夹缝中生存D.中国人民的反抗

4. 中国“一五”计划国家财政预算支出中,工业建设占 58.2%,交通、邮政和通讯占 19%, 农业、林业和水利占 7.6%,文化、育和卫生事业占 7.2%,以此推知,“一五”计则的核

心目标是

A. 建立工业化的基础C.恢复国民经济

( )

A. 建立社会主义市场经济体制D.大力发展乡镇企业

2. 毛泽东在《纪念孙中山先生》中写道:“事情总是发展的。一九一一年的革命,到今年,

不过四十五年,中国的面目全变了。”中国面目全变了的途径是 ( )

A. 通过辛亥革命推翻清王朝 C.领导全国人们进行抗日斗争

B.

发动五四运动调动全民族的爱国热情D.开展社会主义的“三大改造”

1. 据一汽老员工冯云翔回忆,当年身在上海的他从《解放日报》上获得了中国第一个汽车制造厂在东北要奠基的消息后,随即报名参加了前往东北的工业授建。与他同乘一列火车前

往东北的,还有 500 个来自上海的大学生。由此可知 ( )

A. 青年知识分子建设国家的热情高涨B.新中国的社会主义改造完成

B.

国民经济恢复工作开展顺利D 社会主义工业体系完全确立

1. “花生壳,圆又长,两头相隔十几丈,五百个人抬起来,我们坐上游东海。”这是 20 世纪 50

年代中国某一地区农民的劳动号子。如果将上述劳动号子作为史料,可以用来印证( )

A. “一五”计划的超额完成C.人民公社欣欣向荣的气象

B.

“大跃进”运动中的浮夸风D.“文化大革命”的严重错误

1. 下表为 1960 年与 1962 年我国部分工业数据比较表。这说明当时我国 ( )

1960 年

1962 年

钢产量

1866 万吨

667 万吨

煤产量

3.97 亿吨

2.2 亿吨

全国企业数

31.8 万个

19.7 万个

A. 经济建设遭遇严重挫折C.经济调整取得初步成效

B.

“左”倾错误影响不断深化D.经济体制改革逐渐拉开序幕

13.1978 年,安徽遭受大旱,安徽省委决定采取非常措施“供地度荒”:凡集体无法耕种的土地,可以借给社员种麦、种油菜,每人借三分地,并鼓励农民开荒多种,谁种谁收谁有,

国家不征粮,不分统购任务。这一措施A.使农民获得土地所有权

A. 解决了农民温饱问题

( )

B.改变了社会的性质

D.为包产到户提供了契机

14.1984 年,中国经济体制改革的重点转向城市,主要是进行国企改革,改革的中心环节是( )

A.强化计划管理

C.建立现代企业制度

B.建立发展乡镇企业D.增强企业活力

15. 票证是某一时期经济发展的见证和缩影。从如图的消失到如图的出现,本质上反映了我国( )

A.资源配置方式的变化

C.生产组织形式的变化

B.产品分配方式的变化

D.产品营销手段的变化

15. 下表列举了 20 世纪 80 年代我国经济转型的阶段性目标,据表中信息推断,当时我国( )

时间

会议

改革目标

1982年

中共十二大

“计划经济为主,市场调节为辅”

1985年

中共十二届三中全会

“有计划的商品经济”

1987年

中共十三大

“国家调节市场,市场引导企业”

1989年

中共十三届三中全会

“计划经济与市场调节相结合”

A.传统计划经济体制正式退场

C.市场助推政府调节经济运行

B.经济体制改革方向已经明确

D.市场居于资源配置主导地位

17.1978 年至 1994 年间,在我国农村的人均纯收入结构中,农业收入占比由 84.93%下降到

63.1%,而非农产业收入由 7.92%提高到 30.7%。造成这一变化的原因,最可能是( )

A.城市经济改革取得成效

C.市场经济体制初步建立

B.乡镇企业激活农村经济

D.土地产权关系得到调整

18.1912 年,上海某时尚杂志登载文章:“近日沪上服饰之异,有目不忍见,口不忍言者。衫则仿西制而无领,袖则短,只笼其臂半。裤则紧贴其股与腿。皆以亮纱及轻纨制之,肤雪玉肌,显豁呈露。裙之料,则以最薄之纱,虽着如未着。大家妇女,习而行之,了不知

耻。”下列有关结论正确的是A.上海服饰引领全国潮流

C.作者态度相对保守

( )

B. 当时女性盲目崇洋

D.上海服装质地优良

19.20 世纪初,人们把信天主教称作“吃洋教”;30 年代,租界市民被外国巡捕踢了一脚, 自嘲为“吃了一记洋火腿”;抗战时期的重庆有“前方吃紧、后方紧吃”的民谚;其他还

有“吃闭门羹”“吃香”“吃药”等等。这些与“吃”有关的大众词汇本质上反映了 ( )

A.“吃”在中国是一个非常流行和时髦的词汇B.“吃”对中国人的文化心理产生了深刻影响

C. 中西饮食文化处于不断的交融与冲突之中

D.中国人向来注重字词的精炼和语法的准确

20. 辛亥革命前,没有辫子会被耻笑为里通外国的汉奸;辛亥革命后,留辫子会被人耻笑为封

建余孽,耻笑为“猪尾巴”、“满奴”。这说明 ( )

A.政治变革推动民众习俗变化

C.民众审美观受西方观念影响

B.剪辫是革命完成的重要标志

D.封建陋习彻底丧失社会土壤

20. 民国时期,京沪铁路公司瞄准了青年男女热衷的蜜月旅游这一市场,效仿西方推广“蜜月

旅行”,使得“婚礼铁路”成为时髦的象征。这一现象反映了 ( )

A.民主共和观念深入人心

C.对西方文明盲目的效仿

B.近代中国交通的殖民地特征

D.新式交通改变了人们的观念

20. 竹枝词中近代上海的新鲜事物:“不须鲤寄与鸿传,电线音驰万里天。两地语言传顷刻,

胜于羽箭疾离弦。”这反映出 ( )

A. 社会经济结构的变动

B. 市民衣食住行的西化

C. 近代通讯技术传入中国

D. 洋务运动引进西方科技

21. 右图是 20 世纪 30 年代初刊登在上海《申报》头版整版

华人创办的华成烟公司的“美丽”烟广告。这表明( )

A.九一八事件后中国开始全面抗战

B.民众对抗日战争的胜利满怀信心

C.中国民族香烟业的发展异常艰难

D.民族矛盾促使国人民族意识增强

22. 有人这样改编李清照的词:红藕香留在深秋,夫妻相思,无眠不愁。锦书不自云中来,轻敲键盘,意在心留。花未飘零水常流,电子邮件,可以解忧。可视电话人相看,喜上眉头,

甜在心头。这说明

A. 大众传媒改变了人们的生活C.现代科学技术发展迅速

( )

A. 信息时代疏远了人们的感情D.人们越来越受制于现代科技

21. 以下是《2019 智慧生活指数报告》中的一则调查,这表明互联网 ( )

A.提升了民众的消费能力

C.颠覆了传统的价值观念

B.改变了人们的消费方式

D.加剧了民众的心理恐慌

二.材料解答题(两道题,各 25 分,共 50 分)

20. 历史地图、图片包含着丰富的历史信息,是人们直观认知历史的重要依据。材料一 唐朝和明朝工商业城镇分布图(8 分)

图一 唐朝工商业城镇分布图 图二 明朝中后期工商业城镇分布图

(1) 比较上面两幅图,从唐朝和明朝工商业分布图示中能得到政治、经济、文化等多种信 息。请你任意提取两项关于古代中国工商业发展方面的信息,并结合所学知识进行说明。(8

分)

(要求:信息和说明要分开答。提取信息要与材料贴合,说明合理有力。语言精练。)

材料二 近代民族工业发展示意图(17 分)

图二

请回答:

(1) 概括说明图一、图二两幅图分别反映了近代民族工业处于怎样的发展阶段?(4 分)

(2) 和图一相比,说明图二所反映的近代民族工业有了哪些发展?分析这次民族工业发展的有利时机和影响。(6 分)

(3) 图二所反映的近代民族工业在轻重工业比例方面存在什么弱点?导致这一弱点的根本原因是什么?(7 分)

20. 阅读材料,完成下列要求。(25 分)

材料一“一五”时期,在农村全面开展了农村合作化。农村经济体制另一项重要变化是,国家调 集人力、物力和财力,加速国营农牧场的建设。1954 年先后由军队转业官兵组建新疆军区生产建设兵团和黑龙江军垦农场,政府还组织城市青年志愿垦荒队到黑龙江、新疆、华南开荒,建立国 营农场。——摘编自陈廷煊《1953—1957 年农村经济体制的变革和农业生产的发展》

材料二 1952 年至 1978 年间我国国民经济主要指标统计表

——据国家统计局《统计表:建国以来国民经济发展的巨大成就》整理

材料三 在北京以及各省省会城市,出现了所谓“四合院欧化”,即在保留传统四合院的基本格局上搞点洋化:简单的装扇玻璃窗代替格子糊纸绢,复杂的搞点外国式柱子……如此,

既存四合院之传统格局,又吸收西式房屋之优点情调。可谓中西合璧、相得益彰。

材料四 一些闭塞地区因铁路而活跃,一些古老的城镇因铁路而面目一新。铁路在畅通经济、带动繁荣的同时还意味着信息的流通、知识的传播,意味着建立“铁路交通日常急需的各种生产过程”。所有这一切,无疑都有助于打破中国传统社会“自给自足的惰性”,推动中国的现代化进程。——周积明《最初的纪元》

(1)根据材料一及所学知识,指出材料一政策实施的结果,并分析其实施的背景。(8 分)

(2)分析上表中 1952 年至 1978 年间国民经济发展取得巨大成就的原因及意义。(7 分)

(3)据材料三,指出社会生活变化的特点是什么?写出导致变化的外部因素。(4 分)

(4)依据材料四,结合所学知识,指出新式交通的出现对中国社会产生的积极影响。(6 分)

高一年级历史试题答案

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

答案

C

A

A

D

B

A

C

A

D

A

B

C

D

序号

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

D

A

C

B

C

B

A

D

C

D

A

B

答案

26.答案(1)示例:得分要点要求:信息和说明要分开答 ,各2分。

信息1:工商业主要分布在黄河、长江中下游地区。

说明:黄河、长江中下游地区交通便利,经济发展较快。

信息2:唐朝工商业分布偏重内陆,明朝向中东部沿海集中。

说明:经济重心由内陆向中东部沿海地区转移。

信息3:明朝工商业市镇比唐朝明显增多。

说明:明朝农业、手工业发展,商品经济空前活跃。

信息4:唐朝工商业分布偏重北方,明朝集中在长江中下游地区。

说明:唐朝时南北经济发展趋向平衡,经济重心在北方,明朝时经济重心在南方。

信息5:明朝时出现较多海港城市。

说明:明朝社会经济发展,航海造船技术提高,海外贸易发达。

(2)图一反映了中国民族工业处于兴起时期;图二反映了民族工业处于进一步发展时期(4分)

(3) 发展:工业分布范围扩大;工业厂家数量增加;工业部门增多。(2分)

时机:辛亥革命推翻了封建君主专制制度,建立了中华民国,为中国资本主义的发展扫除了一些障碍;群众性的反帝爱国斗争此起彼伏,有力地推动了民族资本主义的发展;一战期间,欧洲各帝国主义国家,对华输出的商品和资本都有所减少,客观上为民族工业的发展提供了外部条件。(4分)

影响:中国无产阶级队伍壮大,为中国革命由旧民主主义革命向新民主主义革命的转化和中国共产党的成立,提供了阶级基础。(2分)

(4) 弱点:重工业部门数量很少,轻重工业比例不协调。

根本原因:中国是半殖民地半封建社会,工业发展受帝国主义和封建主义压迫。(5分)

27.(1)结果:农业走上集体化道路;实现农业社会主义改造;小私有制基本消亡;土地公有制逐步确立。

背景:西方国家的封锁;苏联的经验;工业化道路的选择;社会主义经济制度的目标要求。(8分)

(2)原因:社会主义基本制度的建立;党和政府经济建设经验的积累;人民建设社会主义的热情高涨;毛泽东思想的指导;外交环境的改善。

意义:一定程度上改变了旧中国贫穷落后的面貌;为新的历史时期开创中国特色社会主义道路提供了物质基础、宝贵经验和理论准备。(7分)

(3)特点:中西合璧,土洋并存。外因:西方殖民侵略,西式建筑的传入。(4分)

(4)积极影响:改变了人们的生活方式和出行方式,加强了各地的联系;推动了自然经济的进一步解体,促进了经济的发展;促进了人们的思想观念;推动了中国的近代化。(6分)