- 199.00 KB

- 2021-04-13 发布

课时规范练26 免疫调节

一、选择题

1.(2018江苏)下列关于特异性免疫及其相关应用的叙述,正确的是( )

A.效应T细胞都是在胸腺中由造血干细胞分裂分化产生

B.细胞免疫和体液免疫的二次免疫应答都与记忆细胞有关

C.健康人的T细胞直接移植给肿瘤患者可提高患者的免疫力

D.大量制备一种单克隆抗体时需要大量的B细胞和骨髓瘤细胞

2.取某实验小鼠皮肤片,分别移植到同种小鼠甲和切除胸腺的同种小鼠乙身上。一段时间后,观测到该皮肤片在小鼠乙身上的存活时间比小鼠甲的长。由此推断,对该皮肤片发生排斥反应(一般指移植物作为“非己”成分被免疫系统识别、破坏和清除的免疫反应)的主要细胞是( )

A.中性粒细胞 B.T淋巴细胞

C.B淋巴细胞 D.巨噬细胞

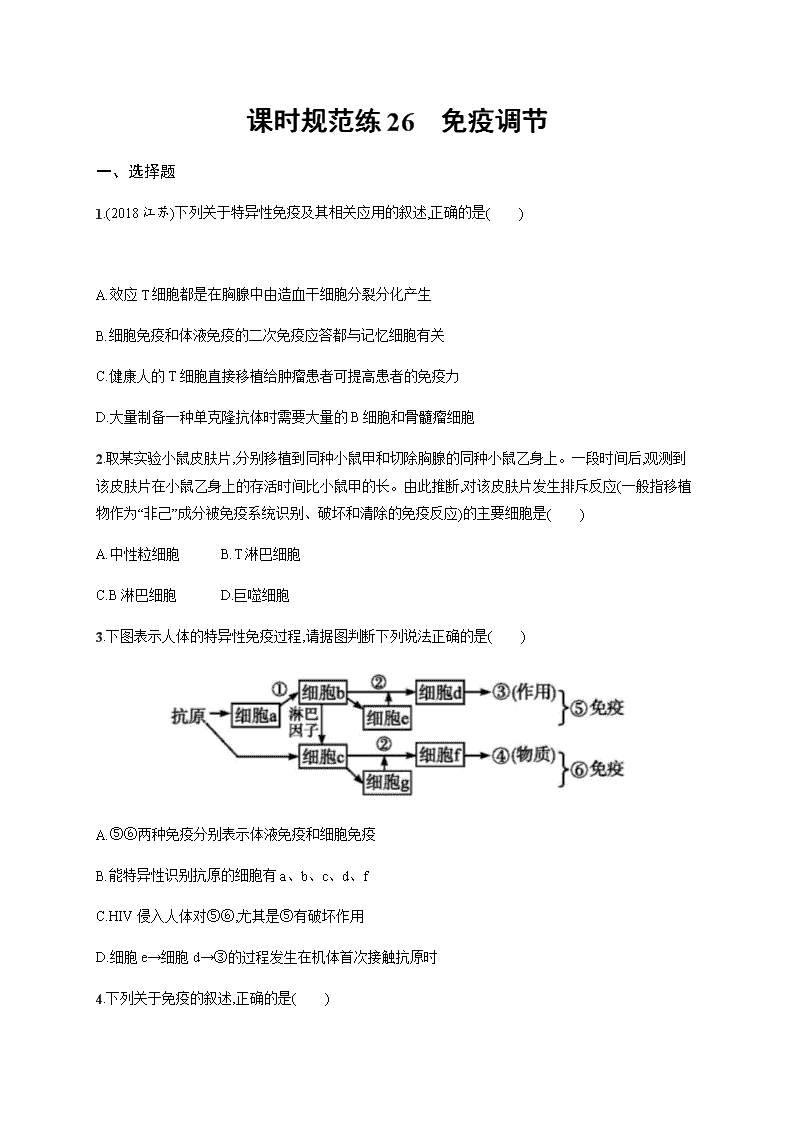

3.下图表示人体的特异性免疫过程,请据图判断下列说法正确的是( )

A.⑤⑥两种免疫分别表示体液免疫和细胞免疫

B.能特异性识别抗原的细胞有a、b、c、d、f

C.HIV侵入人体对⑤⑥,尤其是⑤有破坏作用

D.细胞e→细胞d→③的过程发生在机体首次接触抗原时

4.下列关于免疫的叙述,正确的是( )

A.吞噬细胞吞噬外来细菌,必须有抗体参与

B.B细胞和T细胞所含基因不同,功能也不同

C.“先天性胸腺发育不全”的患者,细胞免疫有缺陷

D.淋巴细胞都来自骨髓造血干细胞,都在骨髓中分化、发育成熟

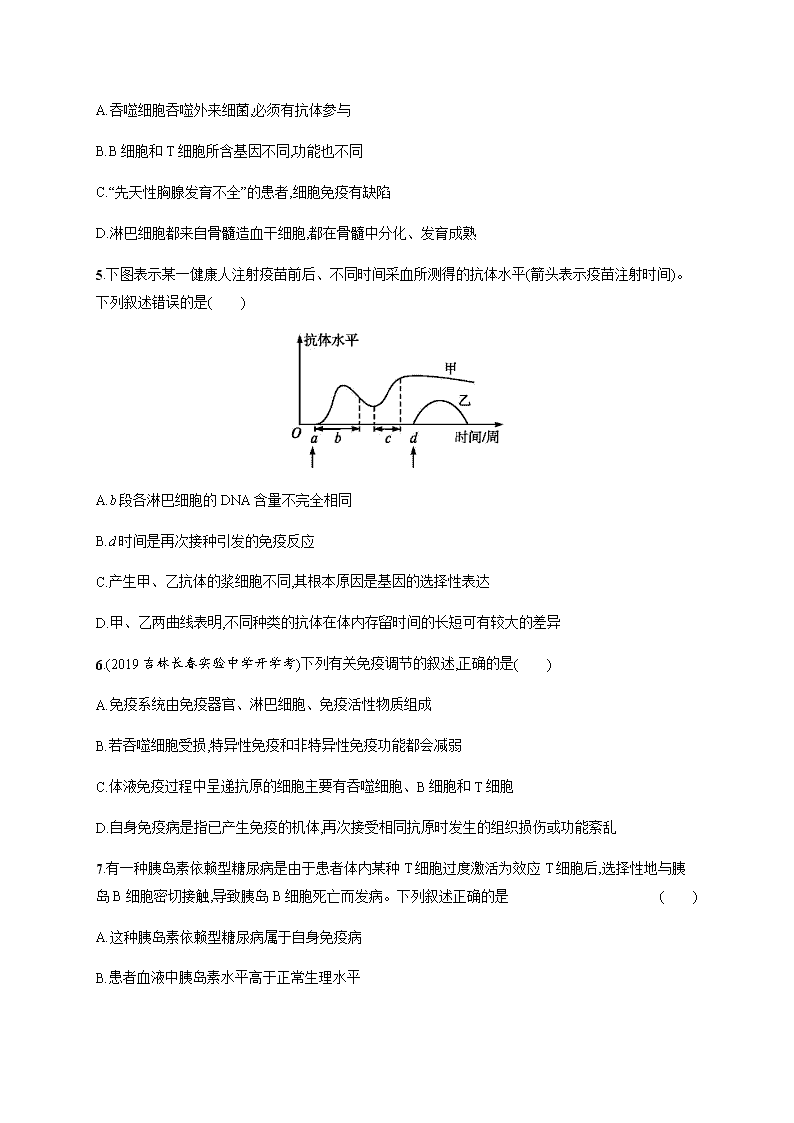

5.下图表示某一健康人注射疫苗前后、不同时间采血所测得的抗体水平(箭头表示疫苗注射时间)。下列叙述错误的是( )

A.b段各淋巴细胞的DNA含量不完全相同

B.d时间是再次接种引发的免疫反应

C.产生甲、乙抗体的浆细胞不同,其根本原因是基因的选择性表达

D.甲、乙两曲线表明,不同种类的抗体在体内存留时间的长短可有较大的差异

6.(2019吉林长春实验中学开学考)下列有关免疫调节的叙述,正确的是( )

A.免疫系统由免疫器官、淋巴细胞、免疫活性物质组成

B.若吞噬细胞受损,特异性免疫和非特异性免疫功能都会减弱

C.体液免疫过程中呈递抗原的细胞主要有吞噬细胞、B细胞和T细胞

D.自身免疫病是指已产生免疫的机体,再次接受相同抗原时发生的组织损伤或功能紊乱

7.有一种胰岛素依赖型糖尿病是由于患者体内某种T细胞过度激活为效应T细胞后,选择性地与胰岛B细胞密切接触,导致胰岛B细胞死亡而发病。下列叙述正确的是 ( )

A.这种胰岛素依赖型糖尿病属于自身免疫病

B.患者血液中胰岛素水平高于正常生理水平

C.效应T细胞将抗原传递给胰岛B细胞致其死亡

D.促进T细胞增殖的免疫增强剂可用于治疗该病

8.下列有关免疫的说法,正确的是( )

A.血浆和泪液中的溶菌酶属于人体的第一道防线

B.体液免疫和细胞免疫均可以有吞噬细胞和T细胞的参与

C.发生过敏反应的人在初次接触过敏原时不会发生免疫反应

D.HIV能攻击人体的免疫系统,特别是侵入T细胞,引起自身免疫病

9.甲、乙两种沙门氏菌具有不同的抗原,给大鼠同时注射两种沙门氏菌,一定时间后从大鼠体内分离出浆细胞,把每一个浆细胞单独培养在培养液中。提取并分别保存该大鼠的血清(生物体内的抗体主要存在于血清中)、每一个浆细胞的单独培养液,随后的实验中最可能出现的现象是 ( )

A.不同浆细胞的培养液混合,将出现特异性免疫反应

B.向大鼠的血清中分别加入甲、乙两种沙门氏菌,只有一种细菌出现凝集现象

C.将甲、乙两种沙门氏菌同时加入一种培养液中,最多只有一种细菌出现凝集现象

D.大鼠的血清与浆细胞的单独培养液混合后,前者含有的抗体与后者含有的抗原将发生免疫反应

10.下图表示人体内某种免疫失调病的致病机理。据图判断下列叙述正确的是( )

①a细胞表示的是浆细胞 ②红细胞膜上有抗原物质 ③这种病属于过敏反应 ④吞噬细胞也是免疫细胞

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

11.人类重症肌无力的病因是患者免疫系统把乙酰胆碱(Ach)受体当作抗原。下图为反射弧中神经—肌肉接头的结构及其生理变化示意图。下列说法正确的是( )

A.图中的突触前膜和肌膜构成突触

B.重症肌无力患者体内的T淋巴细胞被激活而增殖、分化,从而产生抗Ach受体抗体

C.临床上治疗重症肌无力的重度患者,可采用胸腺切除法,目的是抑制造血干细胞发育成B淋巴细胞

D.肌膜上Ach受体是一种糖蛋白,具有传递信息的功能

二、非选择题

12.(2019全国Ⅲ理综)动物初次接受某种抗原刺激能引发初次免疫应答,再次接受同种抗原刺激能引发再次免疫应答。某研究小组取若干只实验小鼠分成四组进行实验,实验分组及处理见下表。

小鼠分组

A组

B组

C组

D组

初次注射抗原

抗原甲

抗原乙

间隔一段合适的时间

再次注射抗原

抗原甲

抗原乙

抗原甲

抗原乙

回答下列问题。

(1)为确定A、B、C、D四组小鼠是否有免疫应答发生,应检测的免疫活性物质是 (填“抗体”或“抗原”)。

(2)再次注射抗原后,上述四组小鼠中能出现再次免疫应答的组是 。初次注射抗原后机体能产生记忆细胞,再次注射同种抗原后这些记忆细胞能够 。

(3)A组小鼠再次注射抗原甲,一段时间后取血清,血清中加入抗原甲后会出现沉淀,产生这种现象的原因是 。

(4)若小鼠发生过敏反应,过敏反应的特点一般有 (答出2点即可)。

13.病毒甲通过呼吸道感染动物乙后,可引起乙的B淋巴细胞破裂、T淋巴细胞功能丧失,导致其患肿瘤病,患病动物更易被其他病原体感染。给新生的乙个体接种甲疫苗可预防该肿瘤病。回答下列问题。

(1)感染病毒甲后,患病的乙更易被其他病原体感染的原因是 。

(2)新生的乙个体接种甲疫苗后,甲疫苗作为 可诱导B淋巴细胞增殖、分化成 和记忆细胞,记忆细胞在机体被病毒甲感染时能够 ,从而起到预防该肿瘤病的作用。

(3)免疫细胞行使免疫功能时,会涉及胞吞和胞吐这两种物质跨膜运输方式,这两种方式的共同点有 (答出两点即可)。

14.(2018北京理综)癌症是当前严重危害人类健康的重大疾病。研究人员利用与癌细胞在某些方面具有相似性的诱导多能干细胞(iPSC)进行了抗肿瘤的免疫学研究。

(1)癌细胞具有无限 的特点。当体内出现癌细胞时,可激发机体的 系统发挥清除作用。

(2)研究人员进行的系列实验如下:

免疫组小鼠:每周注射1次含失去增殖活性的iPSC悬液,连续4周;

空白组小鼠:每周注射1次不含失去增殖活性的iPSC的缓冲液,连续4周。

实验一:取免疫组和空白组小鼠的血清分别与iPSC、DB7(一种癌细胞)和MEF(一种正常体细胞)混合,检测三种细胞与血清中抗体的结合率,结果见下表。

细胞与抗体的结合率/% 细胞血清

iPSC

DB7

MEF

免疫组

77

82

8

空白组

10

8

9

①比较表中iPSC与两组小鼠血清作用的结果可知,免疫组的数值明显 空白组的数值,说明iPSC刺激小鼠产生了特异性抗体。

②表中DB7和iPSC与免疫组小鼠血清作用后的检测数据无明显差异,说明DB7有 。

③综合表中全部数据,实验结果表明 。

实验二:给免疫组和空白组小鼠皮下注射DB7,一周后皮下形成肿瘤。随后空白组小鼠肿瘤体积逐渐增大,免疫组小鼠肿瘤体积逐渐缩小。由此推测:iPSC还能刺激机体产生特异性抗肿瘤的 免疫。

(3)研究人员另取小鼠进行实验,验证了上述推测。下图为实验组的实验过程及结果示意图。请在下图中选择A或B填入④处,从C~F中选择字母填入①~③处。

(4)该系列研究潜在的应用前景是iPSC可以用于 。

参考答案

课时规范练26

1.B 解析 本题主要考查免疫调节的相关知识,属于对生命观念、科学思维的考查。效应T细胞由T细胞或记忆细胞分裂、分化形成,A项错误;二次免疫过程中主要由记忆细胞发挥作用,B项正确;健康人的T细胞直接移植给肿瘤患者可能引起免疫排斥现象,C项错误;B细胞与骨髓瘤细胞融合而成的杂交瘤细胞可无限增殖,大量制备一种单克隆抗体时,不需要大量的B细胞和骨髓瘤细胞,D项错误。

2.B 解析 T淋巴细胞在胸腺中生长成熟,是重要的免疫细胞,移植皮肤片在切除胸腺的小鼠乙身上存活时间更长,说明T淋巴细胞在皮肤移植手术中起到了排斥异体皮肤的作用,B项正确。

3.C 解析 分析题图可知,细胞a为吞噬细胞,细胞b为T细胞,细胞c为B细胞,细胞d为效应T细胞,细胞e为记忆T细胞,细胞f为浆细胞,细胞g为记忆B细胞,其中对抗原具有特异性识别作用的细胞有b、c、d、e、g,⑤代表的是细胞免疫,⑥代表的是体液免疫,A、B两项错误;HIV主要破坏T细胞,没有T细胞,细胞免疫将不能进行,但还可保留部分体液免疫,C项正确;记忆细胞发挥作用,至少是相同抗原第二次入侵机体,D项错误。

4.C 解析 吞噬细胞可以直接吞噬外来细菌,也可以吞噬抗体与抗原结合后形成的细胞集团,A项错误。B淋巴细胞和T淋巴细胞的基因相同,由于基因的选择性表达,二者的功能不同,B项错误。胸腺是T淋巴细胞成熟的场所,“先天性胸腺发育不全”的患者体内T淋巴细胞的数量减少,会影响细胞免疫,C项正确。淋巴细胞都起源于骨髓中的造血干细胞,其中T淋巴细胞在胸腺中成熟,B淋巴细胞在骨髓中成熟,D项错误。

5.B 解析 b段发生了免疫反应,出现淋巴细胞的增殖分化现象,不同的淋巴细胞的细胞质中的DNA含量可能不同,A项正确。d时间注射的是与a时间不同的疫苗,是初次免疫反应,B项错误。产生甲、乙抗体的浆细胞不同,其根本原因是基因的选择性表达,C项正确。据图可知,甲、乙两种抗体在体内存留的时间长短有较大的差异,D项正确。

6.B 解析 免疫系统由免疫器官、免疫细胞、免疫活性物质组成,免疫细胞包括吞噬细胞、淋巴细胞等,A项错误;吞噬细胞参与非特异性免疫的第二道防线,特异性免疫过程中,吞噬细胞吞噬、处理病原体暴露出特有的抗原,若吞噬细胞受损,非特异性免疫和特异性免疫功能都会减弱,B项正确;体液免疫过程中吞噬细胞处理、呈递抗原,T细胞产生淋巴因子,促进B细胞增殖、分化成浆细胞和记忆细胞,C项错误;已产生免疫的机体,再次接受相同抗原时发生的组织损伤或功能紊乱属于过敏反应,D项错误。

7.A 解析 由题目可知,这种胰岛素依赖型糖尿病的发病原因为免疫系统异常敏感,免疫反应过度,攻击自身正常组织细胞,属于自身免疫病,A项正确。患者的胰岛B细胞死亡,故胰岛素水平低于正常生理水平,B项错误。效应T细胞通过与胰岛B细胞直接接触使其裂解死亡,C项错误。促进T细胞增殖的免疫增强剂会加剧胰岛B细胞的死亡,从而使病情加重,D项错误。

8.B 解析 溶菌酶属于人体的第二道防线,A项错误。体液免疫和细胞免疫中吞噬细胞摄取、处理和呈递抗原,T细胞在体液免疫中识别和呈递抗原,在细胞免疫中增殖分化形成效应T细胞和记忆细胞,B项正确。机体初次接触过敏原,只是产生了抗体,会发生免疫反应,不会发生过敏反应,C项错误。HIV能攻击人体的免疫系统,特别是能够侵入T淋巴细胞,使T淋巴细胞大量死亡,引起免疫缺陷症,D项错误。

9.C 解析 不同浆细胞的培养液混合,其中只有抗体而没有抗原,不会出现免疫反应;大鼠的血清含有分别对抗甲、乙两种沙门氏菌的抗体,向大鼠的血清中分别加入甲、乙两种沙门氏菌,有两种凝集现象产生;每个浆细胞培养液只含一种抗体,因此只能使一种抗原发生免疫反应;大鼠血清中含有抗体,但浆细胞培养液中不含有抗原,因此不能产生免疫反应。

10.C 解析 由题图可知,a细胞可产生抗体,为浆细胞,①正确。浆细胞产生的抗体可以和红细胞特异性地结合,说明红细胞膜上有相应的抗原物质,②正确。由于是抗体攻击、损伤了自身正常细胞,该病属于自身免疫病,③错误。吞噬细胞也是免疫细胞,④正确。

11.D 解析 突触由突触前膜、突触间隙和突触后膜构成,A项错误。抗体是由浆细胞分泌的,B项错误。切除胸腺只能抑制造血干细胞发育成T淋巴细胞,C项错误。受体的本质是糖蛋白,具有传递信息的功能,D项正确。

12.答案 (1)抗体

(2)A、D 迅速增殖分化,快速产生大量抗体

(3)抗原与抗体特异性结合

(4)发作迅速、消退较快

解析 本题考查免疫的相关知识,主要考查生命观念、科学思维和科学探究这三大核心素养。

(1)注射抗原后,若小鼠发生免疫反应,则会针对该抗原产生特异性免疫活性物质——抗体。

(2)再次接种同种抗原后,初次免疫产生的记忆细胞会迅速增殖分化产生浆细胞,浆细胞会合成大量抗体。表中A、D两组两次接种的抗原相同,B、C两组两次接种的抗原不同,因此出现再次免疫应答的是A、D两组。

(3)A组小鼠再次注射抗原甲,体内会出现再次免疫应答,产生大量抗体,而抗体主要分布在血清中。因此一段时间后取血清,血清中加入抗原甲后,抗原甲会与抗体发生特异性结合,形成沉淀。

(4)过敏反应的特点是发作迅速、反应强烈、消退较快;一般不会破坏组织细胞,也不会引起组织严重损伤;有明显的遗传倾向和个体差异。

13.答案 (1)免疫功能下降

(2)抗原 浆细胞 迅速增殖分化,大量分泌抗体

(3)能运输生物大分子等;运输过程中形成囊泡;需要消耗能量

解析 (1)动物乙感染病毒甲后,病毒甲可引起乙的B淋巴细胞破裂、T淋巴细胞功能丧失等,从而使乙的免疫功能下降,易被其他病原体感染。(2)新生的乙个体接种甲疫苗后,甲疫苗作为抗原,可诱导B淋巴细胞增殖、分化成浆细胞和记忆细胞。记忆细胞在机体被病毒甲感染时能迅速增殖分化,快速产生大量抗体,从而预防该肿瘤病。(3)胞吞或胞吐是大分子物质或颗粒物进出细胞的方式,大分子物质或颗粒物是通过囊泡的形式进行物质运输的,这一过程需消耗能量。

14.答案 (1)分裂(或增殖) 免疫

(2)实验一:①高于 ②可以与抗iPSC的抗体结合的抗原 ③抗iPSC的抗体可以与DB7上的抗原特异性结合,而不能与MEF上的抗原结合(或iPSC与DB7有共同的抗原,与MEF无共同的抗原)

实验二:细胞

(3)①F ②D ③C ④B

(4)预防和治疗癌症

解析 本题考查了细胞癌变及免疫的知识。(1)癌细胞的特点之一是无限增殖。免疫系统有防卫、监控和清除癌细胞的作用。(2)由表中结果分析,免疫组数值高于空白组。根据表中数值比较推定DB7与iPSC有类似的抗原。免疫系统对癌细胞等起免疫作用,但对正常体细胞不起作用。免疫组小鼠肿瘤体积缩小,说明存在细胞免疫。(3)由上述实验二推定④肿瘤体积减小,所以选B项。①为DB7注射到空白组小鼠体内。②为免疫组,注射失去增殖活性的iPSC。因涉及细胞免疫,故③为T细胞。(4)因iPSC与癌细胞在某些方面具有相似性,故可以用于癌症的预防和治疗。