- 2.51 MB

- 2021-04-13 发布

2017-2018学年陕西省西安市长安区第一中学高二上学期第一次月考

地理(文科)试卷

时间:100分钟 满分:100分 命题人:李智 审题人:马保军

一、单选题(25小题,每小题2分,共50分)

秦淮线是我国一条重要的地理分界线,秦淮线将我国东部季风区划分为南方和北方。据此回答1—2题。

1. 下列关于秦淮线说法错误的是

A.是我国温带季风气候与亚热带季风气候分界线

B.是我国亚热带常绿阔叶林和温带落叶阔叶林的分界线

C.是我国半湿润区与半干旱区的分界线

D.相当于我国年均降水800mm等降水量线

2.我国南方的腌制品多偏向肉类,北方的腌制品多偏向蔬菜,造成腌制品“南肉北素”差异的根本原因是

A.南北气候差异 B.南北物产差异 C.饮食习惯不同 D.食用盐种类不同

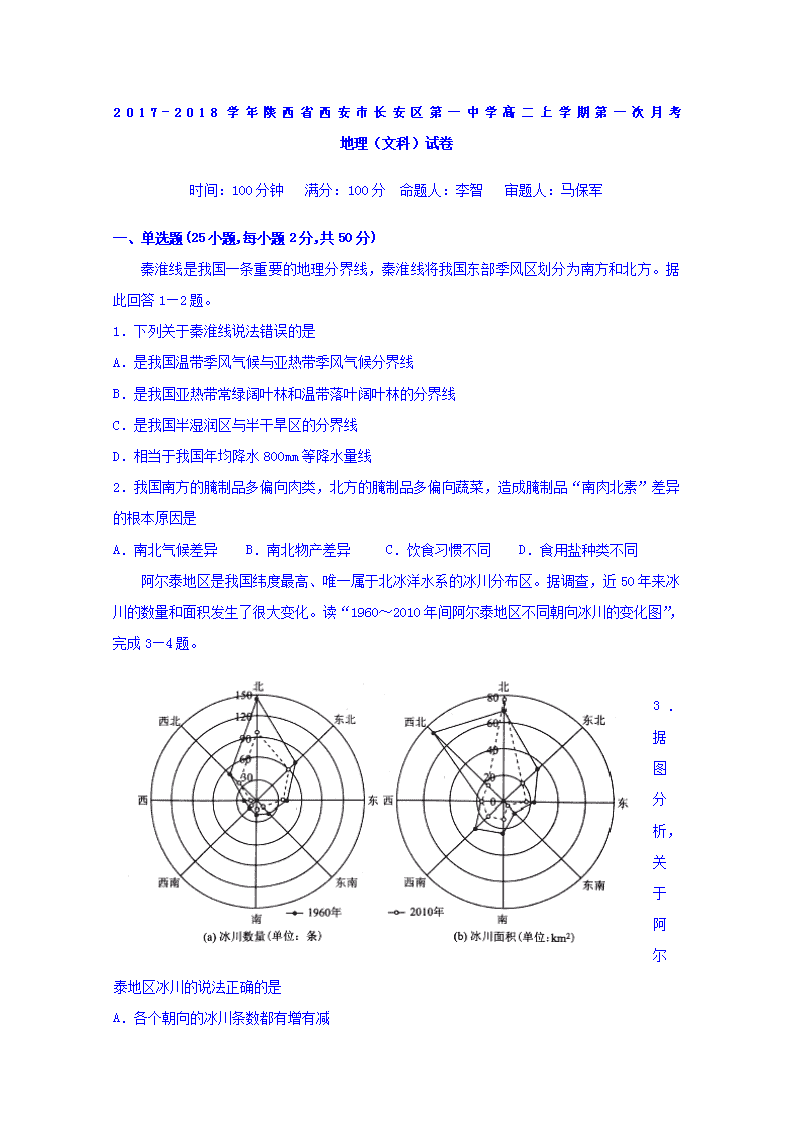

阿尔泰地区是我国纬度最高、唯一属于北冰洋水系的冰川分布区。据调查,近50年来冰川的数量和面积发生了很大变化。读“1960~2010年间阿尔泰地区不同朝向冰川的变化图”,完成3—4题。

3.据图分析,关于阿尔泰地区冰川的说法正确的是

A.各个朝向的冰川条数都有增有减

B.各个朝向的冰川面积都全面退缩

C.朝向北侧每条冰川的平均面积最大

D.朝向西侧的冰川面积变化最小

4.关于阿尔泰地区冰川分布特点与对应原因的叙述正确的是

A.西侧冰川数量比东侧少——西侧深居内陆,降水量少

B.北侧比南侧冰川条数多——北侧位于阴坡和夏季风的背风坡

C.西北侧比东南侧冰川面积大——西北侧位于西风带的迎风坡,降水量大

D.冰川总蓄积量减少——全球气候变暖和本地区降水量越来越少

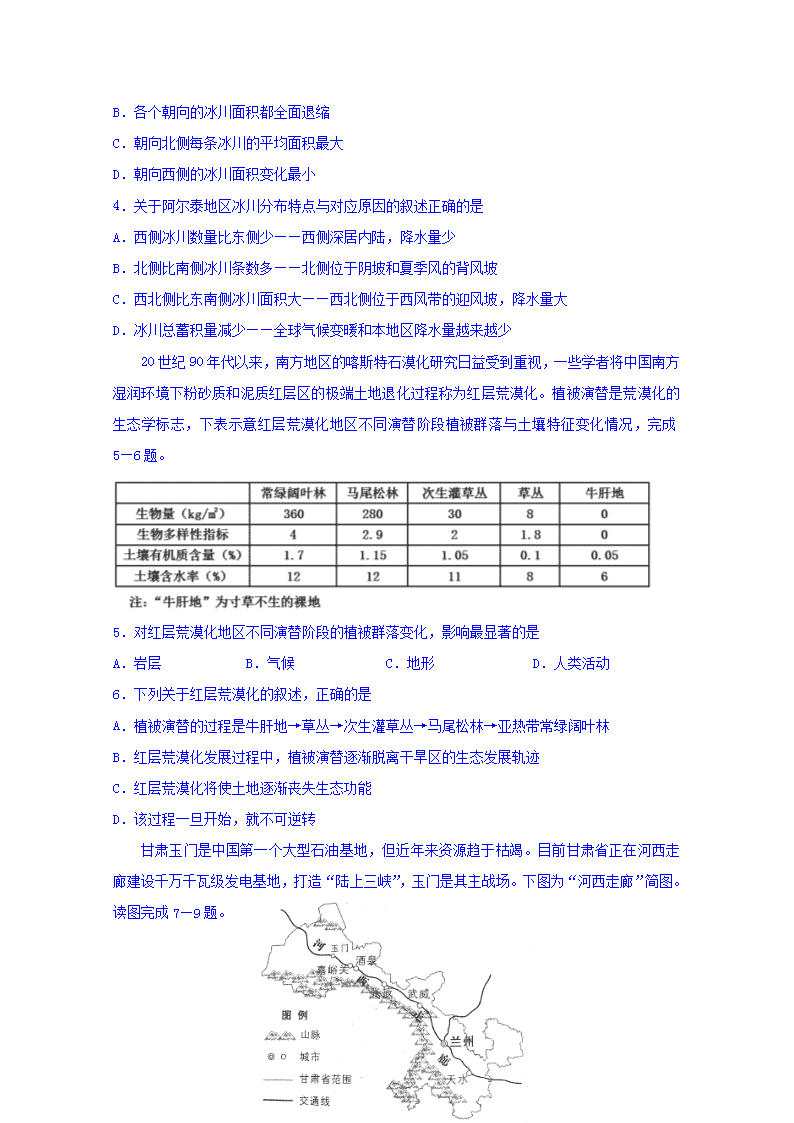

20世纪90年代以来,南方地区的喀斯特石漠化研究日益受到重视,一些学者将中国南方湿润环境下粉砂质和泥质红层区的极端土地退化过程称为红层荒漠化。植被演替是荒漠化的生态学标志,下表示意红层荒漠化地区不同演替阶段植被群落与土壤特征变化情况,完成5—6题。

5.对红层荒漠化地区不同演替阶段的植被群落变化,影响最显著的是

A.岩层 B.气候 C.地形 D.人类活动

6.下列关于红层荒漠化的叙述,正确的是

A.植被演替的过程是牛肝地→草丛→次生灌草丛→马尾松林→亚热带常绿阔叶林

B.红层荒漠化发展过程中,植被演替逐渐脱离干旱区的生态发展轨迹

C.红层荒漠化将使土地逐渐丧失生态功能

D.该过程一旦开始,就不可逆转

甘肃玉门是中国第一个大型石油基地,但近年来资源趋于枯竭。目前甘肃省正在河西走廊建设千万千瓦级发电基地,打造“陆上三峡”,玉门是其主战场。下图为“河西走廊”简图。读图完成7—9题。

7. 河西走廊能够建设千万千瓦级发电基地的主要原因是

A. 风电能源丰富 B. 油电能源丰富

C. 水电能源丰富 D. 煤电能源丰富

8. 助推玉门成为“陆上三峡”主战场的因素是

A. 地形 B. 气候 C. 风力 D. 太阳辐射

9. 发电基地的建设利于当地

A. 完善基础建设,减少寒潮危害 B. 优化能源结构,减少环境污染

C. 加速资源枯竭,抑制经济发展 D. 改善当地环境,促进农作物生长

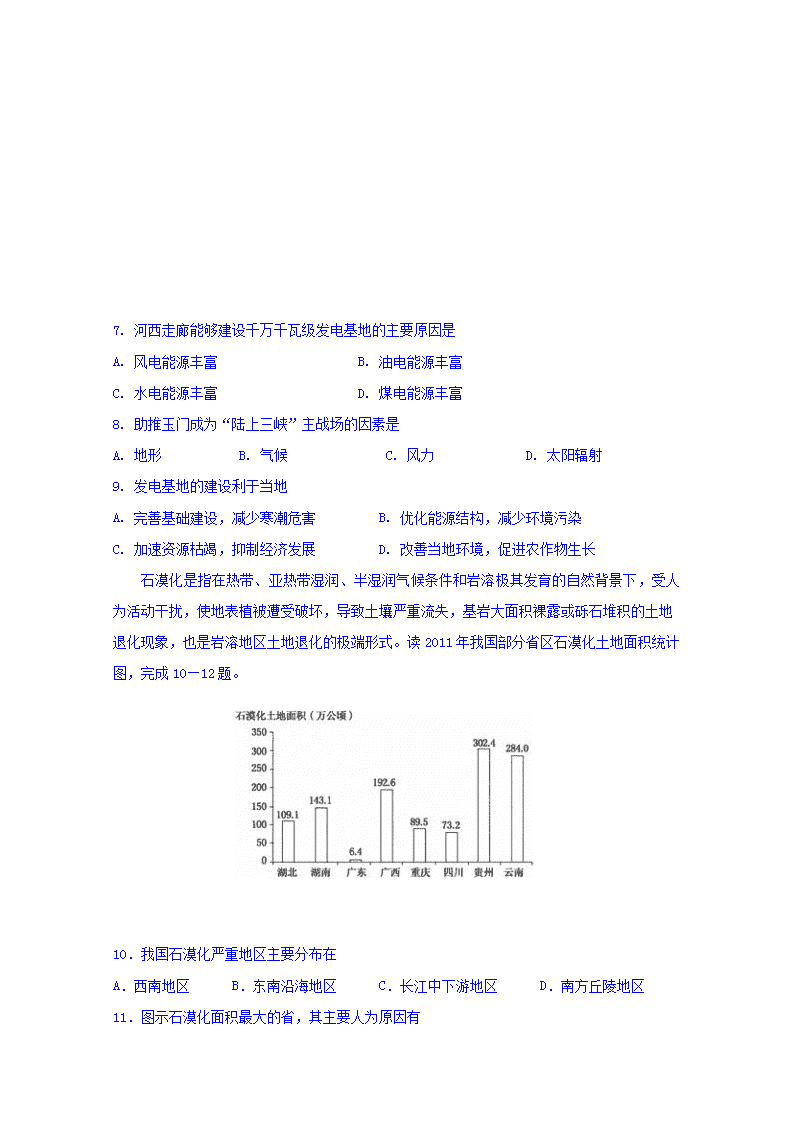

石漠化是指在热带、亚热带湿润、半湿润气候条件和岩溶极其发育的自然背景下,受人为活动干扰,使地表植被遭受破坏,导致土壤严重流失,基岩大面积裸露或砾石堆积的土地退化现象,也是岩溶地区土地退化的极端形式。读2011年我国部分省区石漠化土地面积统计图,完成10—12题。

10.我国石漠化严重地区主要分布在

A.西南地区 B.东南沿海地区 C.长江中下游地区 D.南方丘陵地区

11.图示石漠化面积最大的省,其主要人为原因有

①石灰岩广泛发育,多喀斯特地貌

②植被稀疏,破坏严重

③土层较薄,人多地少

④降水较多,特别是冬半年降水多,地表受到的侵蚀作用强

A.①② B.①③ C.②③ D.③④

12.防治石漠化最关键的措施是

A.植树造林

B.调整农村生活能源结构

C.实施农业工程和农业技术措施

D.实施生态移民工程

读近年来我国华北某大城市郊县葡萄种植区及酒庄分布示意图,完成13—14题。

13.读图可知,该区域

A.东南部地势高 B.东部昼夜温差较大

C.中部光照充足 D.西北部地势起伏大

14.该地发展葡萄种植、加工(酿造)和观光等为一体的产业,其优势条件不应包括

A.自然环境 B.交通运输 C.市场需求 D.空气质量

上海华谊集团是中国最大的化学原料及化学品制造商之一,2008年以来在安徽无为县经济开发区的煤化工、氟化工和汽车轮胎项目相继建成投产,实现了“编队出海”的目标。据此完成15—16题。

15.华谊集团“编队出海”主要是为了

A.减轻环境污染 B.增加就业机会

C.发挥集约效应 D.调整产业结构

16.除政策因素外,华谊“编队”布局在该县经济开发区主要是由于

A.劳动力丰富廉价 B.水陆交通便利

C.可用土地面积大,地租低 D.与上海地缘相近

读华北某城市2003年和2013年供水对比表,完成17—18题。

17.与2003年比,2013年

A.地面沉降加速 B.供水总量增大

C.供水结构没有变化 D.水资源循环利用率提高

18.南水北调工程对该市的影响有

A.利于改善生态环境 B.水资源短缺得到解决

C.供水成本大幅降低 D.地下水的开采量增加

随着区域社会经济的快速发展,有学者提出中国宏观区域经济“新三大地带”的划分方案(如下图)。读图完成19—21题。

19.区域的划分应依据一定的指标。以下不属于区域划分的自然因素指标是

A.气候 B.地形 C.洋流 D.植被

20.以下省区全部属于远西部地带的是

A.新、青、陇、宁 B.新、青、藏、内蒙古

C.新、藏、滇、甘 D.藏、内蒙古、陇、宁

21.制约远西部地带发展的最重要经济原因是

A.资金、技术、人才匮乏 B.农业基础薄弱

C.水土流失严重 D.自然资源不足

近年来,河西走廊渐渐从我国商品粮基地名录中淡出,现为我国最大的玉米制种基地。当地制种玉米生产苗期需水少,但在7月中旬至8月上旬的拔节抽穗阶段需水量大。下图为我国玉米制种区分布图。完成22—23题。

22.河西走廊淡出我国商品粮基地最可能的原因是

A.年降水量少 B.水资源短缺

C.耕地面积减少 D.土壤污染加剧

23.河西走廊玉米制种基地与图中其它四区相比,正确的是

A.较①区土壤有机质含量多 B.较②区夏季水源更为稳定

C.较③区更适合机械化制种 D.较④区昼长更长,光照足

下图中A,B, C示意某区域空间结构的变化,①②③示意该区域不同时期的产业结构。据图,完成24—25题。

24.该区域不同时期的产业结构对应正确的选项是

A.A—①,B—②,C—③ B.A—③,B—①,C—②

C.A—②,B—③,C—① D.A—③,B—②,C—①

25.目前该区域工业生产面临的主要问题是原料、燃料不足,加工能力过剩,下列措施最好的是

A.加大交通建设,从区域外运进原料和燃料,保证加工业的需求

B.调整产业结构,发展技术含量高的精品加工工业和高科技工业

C.将加工业全部向区域外转移

D.发展第三产业替代工业

二、综合题(4道大题,共50分)

26.读“我国南水北调工程某输水干线纵断面示意图”,回答下列问题。(14分)

(1)南水北调工程分东、中、西线工程,图示输水干线为________工程的主体。(2分)

(2)分析该输水干线受水地区水资源短缺的自然原因。(4分)

(3)结合该线工程分析南水北调对调入区的影响。(8分)

27.阅读下列材料,完成下列要求。(12分)

材料1:通过统计记录,科学家们发现,我国沙尘暴的主要发生区域在青藏高原和西北干旱、半干旱地区。其中,每年的12月到次年3月,沙尘暴发生中心集中在青藏高原上,并随时间推移中心向北推移。

材料2:“风沙滚滚天畔来,白天屋里点灯台,行人出门不见路,一半草场沙里埋”

。这是流行于内蒙古一带的顺口溜。

(1)分析每年的12月至次年3月沙尘暴中心集中在青藏高原上的原因。(6分)

(2)结合所学知识分析材料2中所描述的地理现象产生的人为原因。(6分)

28.阅读图文材料,完成下列要求。(14分)

在江苏省委发出“促进南北产业转移、推动共同发展”的号召后,位于苏北的宿迁先后派出800余批次、3000多人次赴苏、锡、常等地招商。苏南的红豆、波司登、梦兰、恒力等一批大型纺织服装企业快步向苏北“溢出”,苏北已经成为苏南大型纺织企业新的主战场。如图示意江苏省的范围及城市分布。

(1) 分析苏北能够吸引苏南纺织服装企业落户的原因。(6分)

(2) 简析纺织服装产业省内转移给迁出地和迁入地带来的有利影响。(8分)

29. 某区域内湿地呈斑块状分布。下表中的数据反映出该区域湿地的变化。(10分)

阅读材料,分析该区域在不同时期湿地变化的特点,并说明湿地变化对环境的不利影响。

长安一中高2016级(高二阶段)第一学期第一次月考

地理(文科)答案

1—5 CADCD 6—10 CAABA 11—15 CADDC

16—20 CDACB 21—25 ABBBB(每小题2分,共50分)

26.(14分)

(1) 东线 (2分)

(2)①图示受水区域为华北平原,属半湿润地区,降水量较少,河流径流总量较少;

②降水季节分配不均,径流季节变化大,径流集中在7、8月份。(4分)

(3)有利影响:社会经济效益:缓解调入区用水紧张状况,满足正常生产生活用水;改善受水区的投资环境,促进社会经济的可持续发展。

生态效益:美化环境,改善调入区的生态环境。(6分)

不利影响:农业生产中用水不合理易在地势低洼排水不畅地区发生土壤次生盐碱化。(2分)

27.(12分)

(1)冬季受高气压控制,大风天气多;气候干旱,降水少;地表疏松物质多;地表缺乏植被的保护。(6分)

(2)过度放牧;过渡垦殖;过度樵采;水资源的不合理利用;不当的工程建设。(6分)

28.(14分)

(1)土地价格比较低廉;劳动力价格比较低廉;与企业总部距离较近,其辐射带动作用显著;市场需求量大;当地政府大力支持;铁路等陆路交通比较发达。(6分)

(2)对迁出地影响:促进产业结构的调整和优化升级,吸引高科技人才的集聚,提高创新能力(2分);改善城市环境,减轻人口压力,营造宜居环境(2分)。

对迁入地影响:加快工业化进程,增加就业机会(2分);提高经济收入,改善人们的生活(2分)。

29.(10分)

变化特点:1976~1986年,湿地斑块数量显著增加,湿地破碎,湿地面积大幅度减少。1986~2005年,湿地斑块数量和面积明显减少,湿地萎缩。(4分)

不利影响:涵养水源能力减弱;小气候变差;植被覆盖率下降;土壤侵蚀加剧;生态平衡破坏;生物栖息地减少;生物种类(数量)减少等。(6分)