- 372.00 KB

- 2021-04-12 发布

邢台市第八中学2018-2019年度第二学期期中考试卷

高二历史

时间:90分钟 分值:100分

一、单选题

1.有学者认为:“西周的封建社会,从纵剖面看,是一个宝塔式结构,王室之下,有几级的封建;从横切面来看,统治阶级中,也存在着以亲属血缘为基础的宗族组织”。这说明西周政治制度特点是

A. 中央集权

B. 家国一体

C. 天下为公

D. 官僚政治

【答案】B

【解析】

根据题干和结合所学知识可知,西周通过分封形成“天子-诸侯-卿大夫-士‘宝塔式’森严的等级制度”;而维系分封制的血缘纽带是宗法制,根据血缘的亲疏分配政治权力,故可知西周时期政治制度的特点是家国一体,B项正确。西周时期并没有实现中央集权,排除A。天下为公开始于夏朝,排除C。官僚政治在秦朝得以确立,排除D。综上所述,本题正确答案选B。

2.《尚书》记载“有夏(夏朝)多罪,天命殛(ji,杀死)之”、“商罪贯盈,天命诛之”。这反映了夏周时期

A. 政权更替频繁

B. 神权与王权相结合

C. 尚未实现高度集权

D. 世袭制度遭到废弃

【答案】B

【解析】

试题分析:材料中内容表明夏启、商纣王罪孽深重,商汤、周武王都表明自己行为合“天义”,是代表上天的意志行事,借助上天来宣传自己合法性和权威,因此表明了王权具有神秘色彩,故B符合;夏商周时期尚未形成中央集权,故C错误;材料无法反映政权更迭频繁,故A错误;D项不符合材料和史实,故排除;故选B。

考点:古代中国的政治制度·商周时期的政治制度·中国古代早期政治制度的特点

3.易中天在《帝国的终结》中说“秦,虽死犹存,它亡得悲壮”。从政治上看,“秦,虽死犹存”主要是指

A. 统一度量衡、货币

B. 开创皇帝制度

C. 中央建立三公九卿制

D. 建立统一国家和中央集权制

【答案】D

【解析】

【详解】秦朝留给后世的政治遗产,一是建立起统一的多民族国家,二是首次建立起专制主义中央集权制度。故答案为D项。A项是建立统一国家的具体措施,不是政治制度,排除;B、C项是秦朝开创的制度,但并不是留给后世最宝贵的财富。随着社会的发展,皇帝制度和三公九卿制度都被废除了,均排除。

4.据《清会典》记载:“每日钦奉上谕,由军机处承旨,其应发抄者,皆下于阁。内外陈奏事件,有折奏,有题本。折奏或奉朱笔,或由军机处拟写随旨;题本或票拟钦定,或奉旨改签。下阁后,谕旨及折奏,则传知各衙门抄录遵行。”这说明雍正时期

A. 军机大臣拥有一定决策权

B. 内阁变成军机处下属机构

C. 军机处、内阁分权制衡

D. 内阁变为承递文件的机关

【答案】D

【解析】

材料信息“由军机处承旨,其应发抄者,皆下于阁”“下阁后,谕旨及折奏,则传知各衙门抄录遵行”说明了雍正时期的内阁成为传递文件的机关,故D

项正确;依据所学知识可知,军机处的职能是“跪受笔录”,没有决策权,故A项错误;材料没有体现出内阁成为军机处的下属机构,故B项错误;材料没有体现出军机处和内阁分权例衡,并且不符合史实,故C项错误。

点睛:本题解题的关键是提取材料的关键信息。本题的关键信息有“由军机处承旨,其应发抄者,皆下于阁”“下阁后,谕旨及折奏,则传知各衙门抄录遵行”,由此判定答案即可。

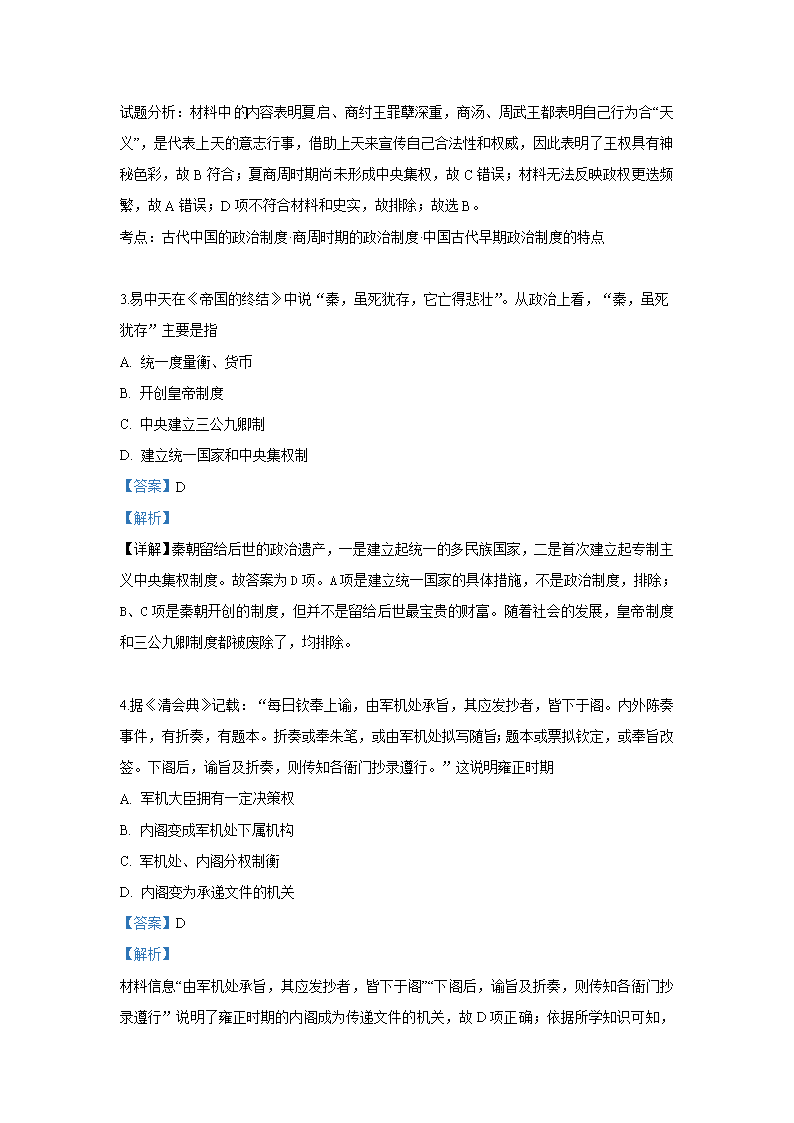

5.下图反映了我国古代不同时期官员上朝的礼仪,体现着君臣关系的变化,其反映的实质问题是

A. 内阁制度日渐成熟

B. 丞相权力被六部分割

C. 中央对地方的管理日益加强

D. 中央的权力日益向帝王集中

【答案】D

【解析】

试题分析:本题主要考查学生解读史料获取信息能力,依据图片中反映了我国古代不同时期官员上朝的礼仪,体现着君臣关系的变化,其反映的实质问题是中央的权力日益向帝王集中,故D项正确;A西汉没有出现;B是明朝时期;C属于地方。

考点:古代中国的政治制度·汉到元政治制度的演变·君主专制甲强

6.易中天在《帝国的终结》中说秦始皇称帝是“一场革命”,“始皇帝”为“新制度的第一人”。“新制度”最突出的特点是

A. 率土之滨,莫非王臣

B. 皇权至高无上

C. 官员直接由皇帝任免

D. 书同文,人同伦

【答案】B

【解析】

A选项所述情况是指奴隶制时期周朝的情况,故排除;B项官员直接由皇帝任免是C项皇权至高无上的典型表现,D项是秦始皇统一六国后为巩固统治采取的有力的文化措施,是为保障皇权服务的,B、C、D三项比较,B项是最根本最突出的特点,因此本题答案选择C选项。

7.时至今日,妨碍台湾和祖国大陆实现统一的因素有

①台湾岛内的分裂势力

②国际上的反华势力

③“两个中国”“一边一国”的活动

④大陆与台湾隔海相望

A. ①②③④

B. ①②③

C. ①③④

D. ①②

【答案】B

【解析】

本题考察祖国统一大业的相关内容。阻碍台湾和大陆实现统一的因素有很多,首先有台独势力,此外还有国际上的反华势力以及他们相应的活动。④是从地理位置上分析两岸关系,不应该是妨碍两岸统一的因素,所以本题选择B选项。

8.罗马法从习惯法到成文法的转变,从根本上看,适应了

A. 维护平民利益的需要

B. 维系帝国的需要

C. 巩固贵族统治的需要

D. 维护外来移民利益的需要

【答案】C

【解析】

本题考查学生对罗马法理解。A项是错误的;它的根本目的不是维护平民的利益。B项是错误的;当时罗马帝国还没有建立。D项与历史事实不相符合。所以选C。

9.梁启超曾说:“我想中国历史上有意义革命,只有三回:第一回是周朝的革命,打破黄帝、尧舜以来部落政治的局面;第二回是汉朝的革命,打破三代以来贵族政治的局面,第三回就是我们今天所纪念的辛亥革命了。”下列最能引起文中“汉朝革命”的举措是

A. 实行察举制

B. 实行内外朝制度

C. 分封同姓王

D. 推行刺史制度

【答案】A

【解析】

梁启超所谓“汉朝的革命”是指选官制度的变革,即由汉代的察举制取代了以前以世袭官制为主的选官制度,由重血缘出身到考查品德、才能,故选C选项。A显选项错误,分封同姓王指的是分封制,发生在西周。B选项是削弱宰相权力的措施;D选项是加强中央集权的措施。

10.英国人sir John Tenniei所画1890年年“辞退俾斯麦”(下图)的历史漫画非常有名。报据德国当时的法律,辞退俾斯麦的应该是

A. 帝国皇帝

B. 内阁成员

C. 联邦议会

D. 帝国议会

【答案】A

【解析】

试题分析:德国1871年宪法规定,帝国皇帝有任免首相和帝国官员的权力,故A正确,B项错误;帝国行政权有皇帝控制,议会无实权,联邦议会和帝国议会只是门面的作用,所以CD项错误,排除CD。

故选A。

考点:欧美代议制的确立与发展·法国共和制、德意志帝国君主立宪制的确立·《德意志帝国宪法》1871年

11.某学习小组拟对下列图片进行研究性学习。请你为其拟定一个研究课题

A. 空想社会主义产生与发展

B. 巴黎公社的伟大壮举

C. 科学社会主义理论与实践

D. 十月革命的胜利成果

【答案】C

【解析】

【详解】“空想社会主义产生与发展”只是概括了“圣西门”这一幅图片的主题,不能完全反映其他三幅图片的主题,选项不符合题意,故A排除;“巴黎公社的伟大壮举”只是概括了“巴黎公社”这一幅图片的主题,不能完全反映其他三幅图片的主题,选项不符合题意,故B排除;题目图片分别显示的是空想社会主义、科学社会主义的诞生、无产阶级专政的伟大的尝试、俄国十月革命建立第一个社会主义国家,总结后可知这是科学社会主义产生发展和实践的历程,选项符合题意,故C正确;“俄国十月革命的胜利成果”不能概括题目的前三幅图片的内容,选项不符合题意,故D排除。

12.

俾斯麦从19世纪50年代末以来就在考虑一种特殊的德意志型的制度,既能保持普鲁士王朝和容克阶级的政治统治优势,又能在经济方面照顾资产阶级的利益,并使两个阶级利益互相融合,成为德意志帝国的统治基础。这种设想意在

A. 使专制制度与民主制度得以互补

B. 以王朝战争形式统一德意志国家

C. 德国民主立宪是虚君主专制是实

D. 开创适合德意志国情的政治体制

【答案】D

【解析】

1871年,德意志帝国宪法颁布,德国建立了容克地主和资产阶级的联合专政,这“使两个阶级利益互相融合,成为德意志帝国的统治基础”,说明德意志帝国开创了适合国情的政治体制,即二元制君主立宪制度,故D项正确;专制和民主是对立的,不是互补,故A项错误;以王朝战争形式统一德意志国家,是在1871年前,故B项错误;C项在材料中没有体现。

13.1946年美国支持蒋介石打内战,1972年中美关系开始走向正常化;1980年美国支持伊拉克进攻伊朗,1990年,美国发动打击伊拉克的海湾战争;1972年美苏双方签订《反弹道导弹条约》,2001年,美国退出该条约。以上史实表明,影晌美国对外政策的决定因素是

A. 意识形态

B. 平等人权

C. 民族矛盾

D. 国家利益

【答案】D

【解析】

依据所学知识可知,美国对外政策的转变是基于国家利益的,故D项正确;意识形态对美国对外政策有影响,但不是决定因素,故A项错误;BC不是美国对外政策的出发点,故错误。

14.巴黎公社主要是由普通工人组成……公社把公职、军事、行政、政治的职务变成真正工人的职务,使它们不再归一个受过训练的特殊阶层所私有。这说明巴黎公社政权

A. 具有无产阶级专政色彩

B. 旨在建立工农联合政府

C. 解决了人类不平等问题

D. 受到了马克思直接指导

【答案】A

【解析】

材料中介绍的是巴黎公社的基本情况,可以看出巴黎公社的政治职务都由工人阶级来担任,所以具有无产阶级政权的意味,故A选项正确;巴黎公社是工人阶级政权,不是工农联盟的政权,B错误;巴黎公社并没有解决人类不平等问题,故C项错误;巴黎公社并没有受到马克思主义的指导,只是丰富了马克思主义学说,D错误。

15.1948年4月3号,美国总统杜鲁门签署《对外援助法案》,根据该法案,美国要向西欧各国提供133.2亿美元的援助,美国承诺“当西欧一国向另一国提供货物而后者缺乏支付手段时,美国则给予前者相当于后者赊款数额的美元货款予以结算”。该法案

A. 体现美国控制西欧的意图

B. 标志美国杜鲁门主义出台

C. 开启西欧各国一体化进程

D. 推动布雷顿森林体系建立

【答案】A

【解析】

根据材料结合史实可知这是“马歇尔计划”的实施,其目的在于恢复西欧经济、遏制苏联,同时加强对西欧的控制。故A项正确。“杜鲁门主义”的出台是1947年,时间不符,而且材料体现的是“马歇尔计划”。故B项错误。西欧各国一体化进程始于20世纪50年代。故C项错误。布雷顿森林体系的建立是在1944年,而该计划是1948年。故D项错误。综上所述,本题正确答案为A。

16.“回顾历史,遵义会议必须看成为一次政治会议而非一场军事政变……严格来说,这次政治局扩大会议的召开是史无前例的……但不管怎样,它是中共党史上和毛泽东上升到权力顶峰之过程中的一个里程碑。”中共党史上的“里程碑”是指

A. 从大革命过渡到土地革命

B. 结束右倾错误在中央的统治

C. 中共提出联共抗日的主张

D. 党从幼稚状态开始走向成熟

【答案】D

【解析】

依据题干“它是中共党史上和毛泽东上升到权力顶峰之过程中的一个里程碑”,结合所学可知,遵义会议结束了王明“左”倾错误在中央的统治,在事实上确立了以毛泽东为核心的新的党中央的正确领导.这是中国共产党第一次独立自主地运用马克思主义原理解决自己的路线、方针和政策问题,妥善地处理了党内长期存在的分歧和矛盾,是中国共产党从幼稚走向成熟的标志。这次会议在极其危急的情况下,挽救了党,挽救了红军,挽救了革命,成为党的历史上一个生死攸关的转折点,因此“里程碑”是指党从幼稚状态开始走向成熟,故D项正确。A项错误,井冈山革命根据地后就开始土地革命了;B项对应的是八七会议;C项不是遵义会议的内容。

点睛:本题考查遵义会议的相关知识,需要对遵义会议意义的理解和识记。解题时注意抓住关键信息“它是中共党史上和毛泽东上升到权力顶峰之过程中的一个里程碑”,结合遵义会议的意义解答即可。

17.服饰的变化能折射出特定历史时期的重大变化。下图是中国共产党领导的军队在不同时期的服饰变化,由如图到如图反映了这一时期中国

A. 国共关系变化

B. 民主革命的性质变化

C. 两党性质的变化

D. 社会性质的变化

【答案】A

【解析】

依据图片信息和所学知识可知,“红军帽”表明中国共产党武装反抗国民党,国共关系处于对立时期;“八路军帽”表明工农红军的改编,国共关系处于合作时期,故A项正确。近代中国民主革命性质都是反封建反侵略,故B项错误;两党性质没有发生变化,故C项错误;近代中国社会性质一直是半殖民地反封建社会,故D项错误。

点睛:八路军帽代替红军帽,实质上说明国共合作代替了国共对峙,即国共关系的变化。

18.江苏连云港尹湾出土的东海郡《集簿》(西汉永始四年前后)记载:“……县、邑、侯国卅八:县十八,侯国十八,邑二。其廿四有堠。都官二……。”据此可知当时实行的地方行政制度是

A. 郡县制

B. 郡国并行制

C. 分封制

D. 行省制

【答案】B

【解析】

试题分析:材料中“西汉永始四年前后”这一关键信息,说明当时处于西汉初期。材料中“县十八,侯国十八,邑二”这一关键信息说明当时不但存在县级行政区划,还存在侯国的行政区划。因此,当时实行的应该是郡国并行制。故选B。

考点:古代中国的政治制度•汉到元政治制度的演变•郡国并行制

19. 光绪《大清会典》载:“谕军机大臣行者,既述,则封寄焉。凡有旨存记者,皆书于册而藏之,届时则提奏。议大政,谳(审)大狱,得旨则与。”材料说明军机处

A. 地处内廷,专管军务 B. 参与政务,秉旨办事

C. 设有官衙,机构完备 D. 专理刑狱,职能单一

【答案】B

【解析】

结合所学可知:清朝的军机处是辅助皇帝处理政务的中枢机构。故A项中“专管军务”、D项中“专理邢狱”的说法与史实不符;C项中“设有官衙”的表述由题目中无法看出。故排除;由题目中的信息“光绪……谕军机大臣……凡有旨……皆书于册……议大政……得旨则与”可知清朝的军机大臣可参与政务,但无决策权,得秉承皇帝的旨意办事。故B项的表述符合题意。

【考点定位】本题考查军机处。

20.钱穆在《中国历代政治得失》中说道:“(某种制度)用意是在政府与社会间打通一条路,好让社会在某种条件、某种方式下掌握政治、预闻政治和运用政治,这才是中国政治制度根本问题之所在。”下列制度符合钱穆所讲范畴的是

A. 三公九卿制

B. 行省制

C. 科举制

D. 内阁制

【答案】C

【解析】

试题解析:

本题主要考查古代选官制度,旨在考查分析比较相关所学的能力。题干中涉及的是“在政府与社会间打通一条路”,让社会掌握政治和运用政治,而科举制通过考试将社会中有才华的读书人能够进入仕途符合题意要求,C项正确;AD项都是中央机构B是地方上的行政机构,均不符合题意。

21.郑观应认为:“今中国虽与欧洲各国立约通商,开埠互市,然只见彼邦商船源源而来。今日开海上某埠头,明日开内地某口岸。一国争,诸国蚁附;一国至,诸国蜂从。滨海七省,浸成洋商世界;沿江五省,又任洋舶纵横。”结合甲午战争前的史实,对以上材料理解准确的是

①列强对华倾销工业品、掠夺原料

②片面最惠国待遇加剧列强侵华

③列强利用条约限制中国商品出口

④中国被卷入资本主义世界市场

A. ①②③

B. ①③④

C. ①②④

D. ②③④

【答案】C

【解析】

试题分析:材料提到,开海上某埠头,明日开内地某口岸。一国争,诸国蚁附;一国至,诸国蜂从。滨海七省,浸成洋商世界;沿江五省,又任洋舶纵横。结合所学知识可知,这反映了列强对华倾销工业品、掠夺原料,片面最惠国待遇加剧列强侵华,中国被卷入资本主义世界市场,故C项正确。③列强利用条约限制中国商品出口,材料无法体现,故排除。

考点:近代中国反侵略、求民主的潮流·鸦片战争·影响

22. 1941年2月,以美国总统罗斯福代表身份来华的居里正式向蒋介石声明:“美国在国共纠纷未解决前,无法大量援华。中美间的经济、财政等问题不可能有任何进展。”这表明当时美国

A. 以中国内部纠纷为由拒绝对华援助 B. 反对国民党采取的反共政策

C. 敦促国共两党放弃各自的政治主张 D. 借助援助促成国共两党全力抗日

【答案】D

【解析】

从题干材料信息可知,美国援华的重要条件是“国共纠纷”的解决,联系1941年2月这一时代背景,由于美日矛盾的激化,美国准备援助中国抗日,以中国牵制日本。由此可见,美国援华的目的是抗日,而国共的纠纷不利于抗日的大局。因此美国的声明意在敦促蒋介石协调国共矛盾,全力合作抗日。故D项正确。

【考点定位】抗日战争

23.辛亥革命前,没有辫子会被耻笑为里通外国的汉奸:辛亥革命后,留辫子会被人耻笑为封建余孽,耻笑为“猪尾巴”、“满奴”。这说明

A. 辫子问题是革命的重要标志

B. 民主共和观念日渐深入人心

C. 政治变革推动民众习俗变化

D. 封建陋习开始丧失社会土壤

【答案】C

【解析】

从材料信息来看,辛亥革命前后人们对“辫子”的认识截然不同,由此反映出政治变革对民众生活习俗的影响,故答案为C项。A项说法绝对,且对材料信息概括不全面,排除;B、D项说法绝对,且材料不能直接体现,均排除。

24.有学者认为太平天国是传统民变的特殊标本,也是中西碰撞的旁生枝节。这反映了太平天国运动

A. 是一场旧式的农民起义

B. 旨在化解西方入侵带来的危机

C. 阻碍了中国的近代化进程

D. 发生于近代中国文明转型初期

【答案】D

【解析】

试题分析:旧式的农民起义只能表明“太平天国是传统民变的特殊标本”,故A项错误;旨在化解西方入侵带来的危机,只能表明是“中西碰撞的旁生枝节”,故B项错误;太平天国运动《资政新篇》主张学习西方资本主义制度,故C项错误;根据材料“是传统民变的特殊标本,也是中西碰撞的旁生枝节”可知,太平天国运动爆发于传统社会向近代社会转型的过程中,故D项正确。

考点:近代中国的民主革命·1840至1900年间西方列强侵略与中国人民的反抗斗争·太平天国运动

25.黄仁宇在总结国共两党的历史博弈时说:“毛泽东的成功归功于他打破城乡之间的沟通障碍…当毛泽东的话语延伸到小村落时,被孤立在城市的国民党绝对没有机会赢得中国.”据此可推知材料

A. 夸大了毛泽东话语的作用

B. 肯定了“工农武装割据”思想

C. 有意抬高毛泽东的政治地位

D. 认为国民党对农村统治薄弱

【答案】B

【解析】

根据材料可知肯定了毛泽东“工农武装割据”思想,走农村包围城市的道路,找到中国民主革命正确的方向,B项正确;材料肯定了毛泽东“工农武装割据”思想,而非夸大了毛泽东话语的作用,排除A;材料肯定了毛泽东“工农武装割据”思想,不存在抬高毛泽东的政治地位,排除C;;D项观点正确,但与材料肯定了毛泽东“工农武装割据”思想不符,排除。所以选B

26.1978年5月,《光明日报》刊发的《实践是检验真理的唯一标准》引起了广泛关注。该文初稿作者在听到赞誉声的同时,也因看到一些报刊批评该文“违反中央精神和反对毛泽东思想”,转而安排“后事”:“我已经有思想准备了,我准备要坐牢。”上述材料表明当时

A. 社会舆论呈“百花齐放”之势

B. “左”倾束缚亟待突破

C. 十一届三中全会精神渐入人心

D. “两个凡是”名存实亡

【答案】B

【解析】

根据题干中提到“《实践是检验真理的唯一标准》的作者,因为批判了‘左’倾错误思想而准备后事”的这一现象,可知当时“左”错误还未完全结束,故B项正确;题干中并未体现出当时的社会出现各种各样的思想舆论,故A项错误;十一届三中全会于1978年12月召开,故C项错误;题干中提到“《实践是检验真理的唯一标准》的作者因看到一些报刊批评该文‘违反中央精神和反对毛泽东思想’而安排后事”可知这一时期“两个凡是”的思想依然具有较强的影响力,故D项错误。

点睛:抓住关键信息“我已经有思想准备了,我准备要坐牢。”联系十一届三中全会的背景分析解答。

27. 图为1972—1978年中美进出口总额示意图。它表明

A. 中美贸易随着两国关系发展变化出现过波折

B. 中美关系正常化导致双边贸易始终保持增长

C. 文革结束以后中美贸易随即进入了发展阶段

D. 中国重返联合国消除了中美贸易的持续波动

【答案】A

【解析】

试题分析:本题主要考查学生准确解读图表信息的能力,从图表走势中能直接得出中美贸易总额在1972—1978年区间内出现了高低起伏波动,显然这与两国关系的发展紧密相关,A项说法正确符合题意;B项表述过于绝对,“始终”一词表述错误; C项说法不符合史实,1972年中美关系正常化推动了中美贸易发展此时文革尚未结束; D项发生在1971年与题中时间特征不符。

考点:现代中国的对外关系·中美关系正常化和中日邦交正常化·中美关系正常化

28. 1972年2月,美国总统尼克松发表关于中美关系的演说:“我们必须做的事情是寻求某种办法——我们能够有分歧而不至于成为战争中的敌人。”据此判断( )

A. 中美已经建立外交关系 B. 中美两国仍然互相敌视

C. 中美关系出现重大转机 D. 中美两国成为战略同盟

【答案】C

【解析】

A.项中美已经建立外交关系,两国建立外交是在1979年,A错误。B项,材料中说美国开始寻求解决办法,说明美国对中国不再是之前的封锁与敌视,因此B项错误。D.中美两国成为战略同盟,这个说法本身有问题,中美两国社会性质不同,而且即使在后来中美关系正常化之后,中美之间只是不再对抗,双方关系还不会好到成为战略同盟的地步,因此D项错误。C项,从材料中,尼克松说开始寻求中美不再是敌人的办法,这就说明了中美的关系和之前的对抗于封锁时期有重大的变化,因此选C。

【考点定位】必修一·现代中国的对外关系·开创外交新局面、中美关系改善

29.一学者这样评价某国政治制度演进:“较少的腥风血雨,较少的声色俱厉,较少的深思高论,只有一路随和,一路感觉,顺着经验走,绕着障碍走,怎么消耗少,怎么发展快就怎么走……温和中包含着刚健,渐进中累积着进步。”他评价的是

A. 英国君主立宪制

B. 德国君主立宪制

C. 美国总统共和制

D. 法国共和制

【答案】A

【解析】

英国的民主制度在确立过程中体现出了较多的妥协,因此“较少的腥风血雨,较少的声色俱厉”。而“渐进中累积着大步”指英国君主立宪制确立后又经历了很长时间的完善过程,表现出明显的进步性。故答案为A项。德国是通过王朝战争实现统一后建立起君主立宪政体的,美国是在独立战争胜利后逐步建立起总统共和制的,法国民主共和制的建立过程艰难曲折,均不符合材料信息,排除BCD项。

点睛:英国的“光荣革命”是以和平方式实现资产阶级的夺权,其后在和平的改革进程中,民主政体不断完善。

30.在早期现代化理论中,人们往往把“现代化”等同于“资本主义化”,但某一重大历史事件从理论上突破了这一认识。这一突破

A. 是建立无产阶级专政的尝试

B. 以《共产党宣言》发表为标志

C. 使全世界无产者真正联合起来

D. 建立了世界上第一个社会主义国家

【答案】B

【解析】

试题分析:注意题干中的“从理论上突破”,建立无产阶级专政的尝试是实践上突破,故A项错误;《共产党宣言》的发表标志着理论上的突破,故B项正确;使全世界无产者真

正联合起来属于实践突破,故C项错误;建立了世界上第一个社会主义国家是俄国十月革命,属于实践突破,故D项错误。

考点:共产党宣言

31. 美国学者亨廷顿说:“ 美国是目前世界上唯一的超级大国,在解决重大国际问题时,如果没有其他大国合作,美国也孤掌难鸣。……大国在解决国际重大问题时所采取的联合行动如若得不到美国的支持,这种行动也是劳而无功的。”以上关于世界格局的表述可概括为

A. 单极加多极的世界格局 B. 诸强争霸的世界政治格局

C. 美国称霸世界的单极格局 D. 实力相当大国并存的多极格局

【答案】A

【解析】

试题分析:本题考查学生解读史料获取信息能力。根据题干材料中“如果没有其他大国合作,美国也孤掌难鸣”“联合行动”“如若得不到美国的支持”等关键信息说明当今世界格局是单极世界和多级的结合,选择A项符合题意。B不符合“美国是目前世界上唯一的超级大国”的信息;C说法不符合“美国也孤掌难鸣”的信息;D说法明显不符合当今格局的特点。

考点:第二次世界大战后世界政治格局的演变·两极格局瓦解和多极化趋势的加强·多极化趋势的加强。

32.二战后初期,在柏林市中心的分界地带,出现了70多家边界线电影院,这里播放的都是美苏双方精心拍摄的电影。这一现象反映的本质是

A. 银幕上美苏的文化交流

B. 东西柏林间文化共建

C. 冷战下特殊的文化战争

D. 传媒领域中的文化认同

【答案】C

【解析】

冷战主要是指排除战争以外的所有对抗形式,由材料“二战后初期,在柏林市中心的分界地带,……播放的都是美苏双方精心拍摄的电影”可知美苏在文化领域进行对抗,故C符合题意;“二战后初期,在柏林市中心的分界地带,……这里播放的都是美苏双方精心拍摄的电影”,美苏拍摄的电影是宣传各自的意识形态,这并不仅仅是文化领域的较量,故A错误;从以上分析来看,美苏拍摄的电影更不是反映东西柏林之间的文化共建和认同,故排除BD。

33.“古希腊民主政体是同时代的楷模,是后世民主的源泉,但它也是……最简陋、最粗糙的结构:它实际上是由‘发言权’组成,灾难性地缺少过滤器和安全阀。”该观点认为

A. 雅典民主实为专制制度

B. 雅典民主没有法律的保障

C. 直接民主存在制度缺陷

D. 雅典民主导致文明被淹没

【答案】C

【解析】

试题分析:据材料“古希腊民主政体是同时代的楷模……它实际上是由‘发言权’组成,灾难性地缺少过滤器和安全阀”,结合所学知识可知,这反映了雅典直接民主存在制度缺陷,过于泛滥的直接民主容易导致权力的误用,故C正确。雅典民主不是专制制度,故A错误。雅典民主有法律保障,故B错误。雅典民主导致文明淹没,过于绝对,故D排除。

考点:古代希腊罗马的政治制度·古代希腊民主政治·局限性

【名师点睛】雅典民主政治的基本特征是全体公民是统治者,但雅典民主政治的实质和局限性是雅典民主政治维护奴隶主贵族的统治地位和利益,其实质是建立在奴隶制基础之上,是少数人的民主。雅典民主只是“成年男性公民当家作主”的政治制度,民主对妇女、外邦人、广大奴隶而言,是遥不可及的,它与现代民主是不同的,过于泛滥的直接民主容易导致权力的误用,它窒息和限制了社会另一部分成员的自身发展能力,带有很大的局限性。

34.有学者指出,与其说是历史选择了列宁、选择了布尔什维克,不如说在1917年这个关键时刻,是列宁、布尔什维克机敏地选择了历史,将群众自发的、无政府主义的骚乱为自己所用,引导到解决和平、土地和面包问题上来。上述主张

A. 否定了列宁革命策略的灵活性

B. 强调十月革命顺应了民心民意

C. 认为十月革命不符合俄国国情

D. 夸大了一战对俄国革命的影响

【答案】B

【解析】

据材料“列宁、布尔什维克机敏地选择了历史,将群众自发的、无政府主义的骚乱为自己所用,引导到解决和平、土地和面包问题上来”可知,材料强调十月革命顺应了民心民意,故B项正确,C项错误;A项说法错误,列宁革命策略比较灵活;材料中没有体现出一战的作用,故D项排除。

点睛:材料“列宁、布尔什维克机敏地选择了历史,将群众自发的、无政府主义的骚乱为自己所用,引导到解决和平、土地和面包问题上来”是解题的关键;从中分析出正确答案。

35. 1998年,日本向联合国和世界银行等机构的捐款和出资占其政府开发援助(ODA)总额的比例高达19.

8%。2001年,日本首相向联合国秘书长表示:日本担负了联合国会费的两成,但日本所希望的安理会改革却迟迟不能实现,对此,在国民中间有不满情绪。材料表明,日本

A. 实现了经济的持续增长 B. 获得了安理会常任理事国席位

C. 企图谋求政治大国地位 D. 成为当时世界上最大的债权国

【答案】C

【解析】

试题分析:本题主要考查获取材料信息和运用所学知识的能力。日本向世界组织的捐款和出资,希望安理会改革,反映日本提高国际地位,成为政治大国的愿望,C项正确。ABD项本身错误,且材料无法体现。

考点:第二次世界大战后世界政治格局的演变·两极格局瓦解和多极化趋势的加强·当今国际局势

二、材料题

36.阅读下列材料,并回答问题。

材料一 中国在历史上产生过九个统一的全国的大朝代,我们可称秦汉为“第一帝国”,隋唐宋为“第二帝国”,明清则为“第三帝国”。第一帝国的政体还带贵族性格,世族力量强大。第二帝国则大规模和有系统地科举取士,造成新的官僚政治,而且将经济重心由华北的旱田地带逐渐转移到华南的水田地带。……若将第二帝国和第三帝国比较,则可以看出第二帝国“外向”“开放”,带“竞争性”。与明清之“内向”“保守”及“非竞争性”迥然不同……第二帝国带扩张性,而第三帝国则带收敛性。

——黄仁宇《赫逊河畔谈中国历史》

材料二 倘使我们说,中国传统政治是专制的,政府由一个皇帝来独裁,这一说法,用来讲明清两代是可以的。

材料三 其实中国历史上以往一切制度传统,只要已经沿袭到一两百年的,也何尝不与当时人事相配合。又何尝是专出于一二人之私心,全可用专制黑暗四字来抹杀?

(1)根据材料一及所学知识,概括指出“第二帝国”在中央机构和选官制度方面与“第一帝国”相比,发生了哪些变化?

(2)结合明清时期的史实说明材料二的观点

(3)根据材料三及所学知识,说明君主专制的强化不能简单地用“专制黑暗四字来抹杀?”

【答案】(1)政治结构:三公九卿制向三省六部制转变。选官制度:由察举制向科举制转变。

(2)明朝,废丞相,设内阁;清设军机处

(3) 明清君主专制的强化,促进了统一多民族国家的发展;为社会经济的繁荣与发展提供了可靠的政治保障;客观上有利于封建文化的发展

【解析】

第(1)问,依据材料一可知“第一帝国”是秦汉,隋唐宋为“第二帝国”。结合所学知识可知, “第二帝国”在中央机构方面与“第一帝国”相比出现的变化是政治结构三公九卿制向三省六部制转变;选官制度方面的变化是由察举制向科举制转变。

第(2)问,材料二的观点是明清两代的是专制独裁的,如明朝废丞相,设内阁;清设军机处等。

第(3)问,此问是对君主专制强化的客观评价,明清君主专制在“专制黑暗”的同时,还促进了统一多民族国家的发展、为社会经济的繁荣与发展提供了可靠的政治保障、客观上有利于封建文化的发展等。

37.阅读下列材料:

材料一 伯利克里讲道:“我们的政治制度之所以被称为民主政治,是因为政权在全体公民手中,而不在少数人手中。解决私人争执的时候,毎个人在法律上都是平等的;……在我们的私人生活中,我们是自由和宽恕的;但在公家的事务中,我们遵守法律。这是因为这种法律使我们心服。”

——修昔底得《伯罗奔尼撒战争史》

材料二 让一个人担任公职优先于他人的时候,所考虑的不是他是否是某一个特殊阶级的成员,而是他是否具有真正的才能……一个不关心政治的人,我们不说他是一个注意自己亊务的人,而说他根本没有亊务。

——伯利克里在阵亡将士葬礼上的演说

材料三 法国现代自由主义思想家贡斯当这样评价雅典的民主:“古代人的目标是在有相同祖国的公民中间分享社会权力,这就是他们所称谓的自由。而现代人的目标则是享受有保障的私人快乐;他们把对这些私人快乐的制度保障称作自由。”

材料四

苏格拉底批判说:“(雅典民主政体的根本缺陷)在于它把权力交给所有的公民,不需要国家管理者具有专长,不要求他们具有真知灼见。一个国家应当由既有专业知识又有道德的人去治理,统治者不是有王芴的人,不是偶然选中的人,不是攫取财富的人,不是使用强大骗术的人,而是有统治知识的人。”亚里士多德批评雅典和斯巴达的政府:“一个往往指使它所领导的各邦组织平民政体,另一个则就其势力所及而树立寡头政体,两邦都只顾本邦的利益而忽视各属邦的公益。”

请回答:

(1)根据材料一、二归纳伯利克里阐述的雅典民主制的主要特征是什么?怎样理解“政权在全体公民手中,而不是在少数人手中”这句话?

(2)材料三对稚典民主的评价姓否恰当?为什么?

(3)苏格拉底批判雅典民主制的主要立足点是什么?依据材料三、四并结合所学知识,简要指出雅典民主制的局限性。

【答案】(1)

①主要特征:人民主权、法律面前人人平等、轮番而治、政治为本、城邦至上。

②雅典名义是实行民主政治,但对参政的公民也有一些性别、年龄上的限制,再加上经济的不平等和地理因素的影响,真正参政的只是少数人。所以他的话言过其实,是溢美之词。

(2)恰当。因为雅典的民主与现代民主不同,享有民主权利的仅仅是城邦男性公民

(3)立足点:水平不同的人享有同等的国家管理权,不利于国家管理。

局限性①仅仅是统治阶级的民主、男权民主。②不霈要国家管理者具有专长。③容易导致无政府状态及亊实上的不平等。

【解析】

(1)本问考查学生解读材料、获取信息和运用所学知识解决问题的能力。第一小问特征,根据材料“因为政权在全体公民手中,而不在少数人手中”“毎个人在法律上都是平等的”“一个不关心政治的人,我们不说他是一个注意自己亊务的人,而说他根本没有亊务”等信息可从人民主权、法律面前人人平等、轮番而治、政治为本、城邦至上等方面概括特征即可。第二小问理解,根据材料“政权在全体公民手中,而不是在少数人手中”和所学知识可从雅典民主政治的实质、公民的概念等方面分析作答。

(2)本问考查学生解读材料、获取信息和运用所学知识解决问题的能力。根据材料“古代人的目标是在有相同祖国的公民中间分享社会权力,这就是他们所称谓的自由。而现代人的目标则是享受有保障的私人快乐;他们把对这些私人快乐的制度保障称作自由。”等信息表明态度即可;关于原因,根据材料和结合所学知识可从雅典的民主与现代民主不同(主要是公民的范围)方面进行分析作答即可。

(3

)本问考查学生解读材料、获取信息和运用所学知识解决问题的能力。第一小问立足点,根据材料“在于它把权力交给所有的公民,不需要国家管理者具有专长,不要求他们具有真知灼见”概括立足点即可。第二小问局限性,根据材料“古代人的目标是在有相同祖国的公民中间分享社会权力,这就是他们所称谓的自由” “在于它把权力交给所有的公民,不需要国家管理者具有专长,不要求他们具有真知灼见”等信息和结合所学知识可从民主范围、管理城邦公民的素质等方面指出雅典民主制的局限性即可。