- 5.08 MB

- 2021-02-27 发布

专题二 “权力支配”下的农耕文明

高考怎站位

1

高考为何考

2

高考考什么

3

高考怎么考

4

专题跟踪检测

5

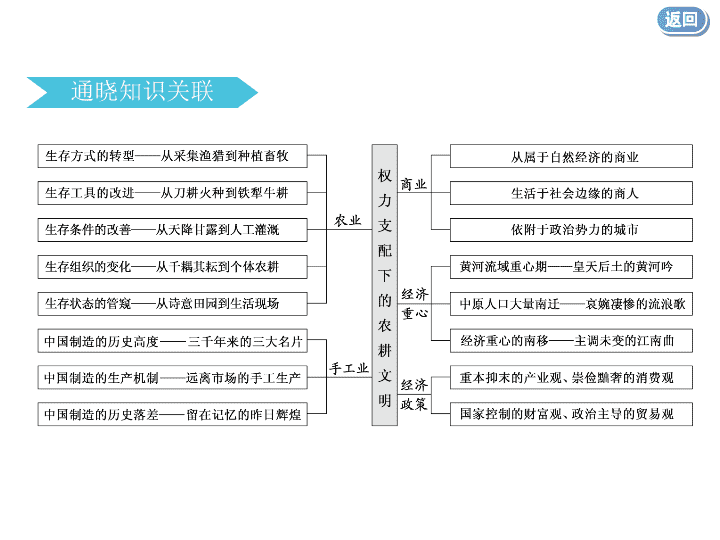

通晓知识关联

明确主旨线索

01

精耕细作的传统农业和土地制度

隐性

时空

刀耕火种、井田制、千耦其耘、铁犁牛耕、土地私有、小农经济、重农抑商、田庄、翻车、曲辕犁、均田制、不抑兼并、租佃制度

素养

热词

精耕细作的生产模式; 男耕女织的经营方式; 铁犁牛耕的耕作方法;重农抑商的经济政策;自给自足的经济形态;种植为主、家庭饲养为辅的产业结构;多样、不均衡、互补的经济格局;地主土地私有为主的土地制度

基础小题验知

拓展认知提能

从经济构成的角度看

我国古代农业经济具有以种植业为主、以家庭饲养业为辅的特点

从生产力发展的角度看

由于牛耕技术的发展和生产工具、生产技术的不断改良,精耕细作的农业生产方式日益完善

从生产模式的角度看

以家庭为单位、将农业和家庭手工业相结合、自给自足的小农经济,是中国封建社会农业生产的基本模式

从土地所有

制的角度看

以地主土地所有制为主导的封建土地私有制,是我国古代农业经济的重要特点

02

古代中国经济重心的南移

隐性时空

八王之乱、安史之乱、靖康之变、人口南迁、定都建康、隋唐大运河、苏湖熟,天下足

素养热词

北方人民南迁带去先进生产技术; 国家分裂和割据战乱时最为突出; 政治中心南移影响经济重心南移

基础小题验知

拓展认知提能

北人南迁

由黄河流域迁向长江中下游地区。如西晋末年北方人民南迁和五代十国时期中原人民流向江南

边疆移民

政府组织军民迁移,从事戍守、开发、屯田等。如秦朝迁

50

万中原人前往越族地区

华人外流

我国古代出现的到海外谋生、居住现象,形成华人外流。如郑和下西洋后形成的南洋潮

外族内流

在长期的中外经济文化交流过程中,不少外国人来华经商定居,形成外族内流,如唐朝时信仰伊斯兰教的波斯人、阿拉伯人到我国一些地区居住

政治

因素

巩固边防、开垦荒地、限制富豪、文明开化等政治需要成为促成移民的因素

环境

因素

战乱和自然灾害严重频发之地的人民向社会稳定、生产发展之地迁移是历史上的一种常态

经济

因素

落后生产方式下的人民向拥有先进生产方式的地区迁移

03

在束缚中前行的古代商业

隐性时空

以物易物、工商食官、重农抑商、职业商人、盐铁官营、丝绸之路、市坊制度、夜市、草市、大运河、票号、交子、白银、长途贩运、资本主义萌芽、江南市镇、商帮、海禁、闭关锁国、朝贡贸易、十三行

素养热词

起源原始历史悠久; 相对西欧交换发达; 市场形式多种多样;货币种类不断丰富;集中表现城市商业;商人群体逐渐活跃; 存在明显区域特征;对外贸易由盛而衰;从属农业辅助补充;终未成为近代经济

基础小题验知

乡名

酒坊名

数量

阳堂

韩奥、天童、东吴、下水、屯棣、大嵩、富浦

7

翔凤

盐场、管江、上水、韩岭、隐学、单步、平水

7

手界

青山、张村、邓桥、郑湾

4

丰乐

道陈、横溪、张濠、板弄

4

鄞堂

甲村、鄞堂、石支、善训、新塘、大狄、茆山

7

总计

29

拓展认知提能

从城市功能上看

先秦至唐代主要是政治中心或军事重镇;唐代以后,城市的经济功能逐渐增强;宋代以后,城市的经济功能逐渐超过了政治功能

从城市的商业活动来看

由限制到逐渐放松。宋代以前,市坊分开,严格限制商业活动的时间和空间,宋代逐渐打破市坊界限

从城市数量和规模看

商业城市数量不断增多,规模不断扩大,明清江南地区出现了大批的工商业城镇

从城市布局和分布上看

城市的布局体现君主专制统治的理念;区域分布与经济重心紧密相连;唐宋以后,经济重心南移,江南城市逐渐增多

从市民阶层的变化看

随着城市商品经济的发展,市民阶层扩大,影响了文学艺术的发展,同样也推动了市民的价值观念、生活方式逐渐发生变化

土地私有制

封建土地私有制必然导致土地兼并。土地兼并导致古代中国的农耕经济始终在低水平的状态下运行,很难实现社会经济财富的积累,无法使财富转化为商业资本

经济政策

重农抑商政策阻碍商品经济的发展;

“

海禁

”“

闭关锁国

”

政策阻碍了国内资本主义萌芽的发展,影响了国内外市场的扩大及资本转化的进程

经济结构

自给自足的自然经济具有封闭性、分散性,不利于市场的发育,加之沉重的赋税,小农经济无法实现量的积累,也无法实现农业经济的商品化

思想观念

以

“

农本

”

为立国的经济思想,历代统治者始终对工商业采取压制政策,导致民间资本大量流向土地,而非用来经营工商业

高考小题悟道

转换地理坐标

山东的棉花运往江南,江南的棉布返销山东

考查历史解释

为什么出现这一现象?

——

南方棉纺织业发达

——

江南经济已是重心

包含价值引领

大运河促进了南北经济文化交流

长效热点

明清商品经济的发展

素养凸显

考查依托材料获取信息,有一

“

分

”

材料说一

“

分

”

话的历史解释能力

传统考查角度

租佃制的发展是商品经济发展和土地兼并的结果

学科素养立意

佃农也是小农经济

隐含社会热点

农村土地流转

考查内容基础

历史主干知识:明代的朝贡贸易

情境材料新颖

以中国传说中的

“

麒麟

”

为素材创设历史情境,融入中国传统文化元素

命题视角独特

考查古代中国对外贸易与中国文化之间的内在联系

注重唯物史观

辩证认识税收政策对农业发展和农民收入的影响

关注社会热点

以当今社会存在的粮食低价问题为切入点,折射

“

三农

”

问题

强调思辨判断

A

、

C

、

D

三个选项都有较强的迷惑性和干扰性,考生需综合推理判断

重视主干知识

历史长效热点:经济重心的南移

回归历史现场

南茶北运所引起的北方社会习俗的变化,暗示了国家统一的时代背景下南北经济文化的交流

彰显核心素养

从历史解释的角度理解喝茶习俗折射出南方经济文化的发展

不囿常规

虽是春秋战国的历史背景,实际与春秋战国时期的政治格局无关;看是一历史信息地图,实则是一地理区位信息图

开阔视野

春秋战国:时代大变革的历史时期;范蠡、子贡:工商食官的局面被打破,私营商业兴起背景下的富商大贾;陶、曹鲁:

“

天下之中,诸侯四通

”

的地理位置

考查内容传统

仍是考查的主干知识:小农经济和土地制度

情景角度新颖

不是直接考查唐代后期的土地制度,而是隐性考查小农经济

注重史料实证

对比不同土地规模和户数的数据,对历史现象作出恰当的阐释

特定时期的特色现象

汉初经济的恢复和发展

与民休息的民本思想

“

民则家给人足,都鄙廪庾皆满,而府库余货财

”

鉴古知今的家国情怀

经济发展的大环境下,社会各阶层通过自己的勤劳和智慧致富

高考大题增分

高考第

40

题增分策略

规范解答

保分点

①

国家统一与社会稳定

②

税收制度的变革,减轻百姓负担

③

精耕细作

④

高产作物的推广

⑤

耕地面积增加

高分点

③

学生在提取材料信息

“

农业上普遍采用了轮作、复种、多熟等农作制

”

时很容易答成

“

农业生产技术的进步

”

,而实际上,多种农作制的采用是古代中国农业精耕细作的表现,因此

“

农业生产技术的进步

”

的表述不如

“

精耕细作

”

概括性强。所以在解读材料时,运用教材中的规范性学科语言,能够给评卷老师留下较好的印象,从而增加答题的分值

保分点

⑥

人地关系紧张

⑦

土地过度开发,环境破坏

⑧

贫困化,社会矛盾加剧

保分点

⑨

向人口密度低的地区移民

⑩

发展实业吸收劳动力

⑪

开垦荒地,增加耕地,改良农业生产

⑬

节制生育

保分点

⑨

向西北地区移民,虽可行,但易引发生态破坏

⑫

工业化虽符合时代发展,但受条件所限,短期内难以实现

高分点

⑬

节制生育,有其合理的一面,但忽视了人口增加的积极影响

⑨

⑫⑬

虽然从不同视角提出了解决措施,但都有一定的局限性

看到

“

节育

”

,很多考生都会联想到我国的

“

计划生育

”

政策,只局限于其合理性,而忽略人口增加的积极作用。本设问中,在作评价时,不但要针对每个人的主张进行评价,更要综合这些内容从唯物史观的角度辩证分析,整体认知

高考第

42

题增分策略

时间

中国

外国

14

~

15

世纪

朱元璋在位期间,与占城、爪哇、暹罗等

30

余国进行官方贸易。

废除丞相制度。

郑和七下西洋,是世界航海史和中国古代对外交往史上的壮举

德国人古登堡发明了最早的印刷机。

哥伦布到达美洲大陆。

佛罗伦萨

200

余家纺织工场雇佣

3

万余名工人

16

世纪

张居正进行赋役合一、统一征银的

“

一条鞭法

”

改革。

李时珍

《

本草纲目

》

刊刻。

玉米、番薯、马铃薯等高产作物传入中国。

汤显祖出生,代表作

《

牡丹亭

》

表现男女主人公冲破礼教束缚、追求爱情自由

哥白尼提出

“

太阳中心说

”

。

意大利传教士利玛窦到中国,传播了西方自然科学知识。

莎士比亚出生,代表作

《

哈姆雷特

》

时间

中国

外国

17

世

纪

朱子学在日本为官方推崇,成为显学。

茶叶大量输往欧洲。

宋应星

《

天工开物

》

刊刻。

美洲白银大量流入中国。

郑成功收复台湾

英国入侵印度,英属东印度公司在印度开展殖民活动。

英国早期移民乘

“

五月花号

”

到达北美